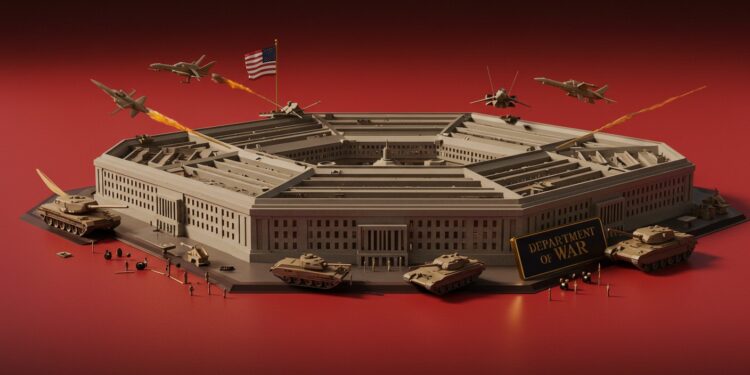

Pourquoi renommer un ministère aussi central que celui de la Défense en ministère de la Guerre ? Cette question agite les esprits aux États-Unis, où une décision audacieuse du président Donald Trump fait les gros titres. En annonçant son intention de rétablir une appellation historique, le chef d’État américain ne se contente pas de changer un nom : il envoie un message fort, à la fois à son pays et au reste du monde. Ce choix, qui ravive un terme utilisé entre 1789 et 1949, soulève des débats passionnés, entre nostalgie d’une époque révolue et accusations de militarisation excessive.

Un Retour à une Appellation Chargée d’Histoire

Le ministère de la Défense, institution clé des États-Unis, pourrait bientôt porter un second nom : ministère de la Guerre. Cette initiative, portée par un décret présidentiel signé ce vendredi, vise à réintroduire une dénomination utilisée dès la fondation du pays par George Washington jusqu’à la fin des années 1940. À l’époque, ce nom reflétait une période où les conflits armés dominaient les relations internationales, marquée par des victoires majeures comme celles des deux guerres mondiales.

Mais pourquoi ce retour en arrière ? Selon la Maison Blanche, il s’agit de rendre hommage à l’héritage historique tout en incarnant une vision plus offensive de la politique militaire. Le président estime que le terme Défense est trop restrictif, limitant l’image des États-Unis à un rôle purement protecteur. En revanche, le mot Guerre symboliserait une capacité à projeter la puissance et à défendre les intérêts nationaux avec fermeté.

« Le président pense que ce ministère doit porter un nom qui reflète sa puissance inégalée. »

Maison Blanche

Un Symbole de Puissance et de Respect

Ce changement d’appellation s’inscrit dans la doctrine de Donald Trump, souvent résumée par l’expression peace through strength (la paix par la force). L’administration actuelle souhaite projeter une image de domination militaire, dans un contexte où les États-Unis possèdent l’une des armées les plus puissantes au monde, avec plus de 1,3 million de soldats en service actif et un budget annuel dépassant les 700 milliards de dollars. Ce choix de nom est perçu comme une volonté de réaffirmer l’autorité américaine sur la scène internationale.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Trump n’a pas hésité à mobiliser l’armée pour des opérations spectaculaires. Parmi celles-ci, on note un défilé militaire organisé pour son anniversaire, une pratique rare aux États-Unis, ou encore le déploiement de la Garde nationale dans des villes dirigées par des opposants politiques. Ces actions, souvent critiquées comme des démonstrations de force disproportionnées, renforcent l’idée d’un pouvoir qui mise sur l’intimidation.

Un nom peut-il changer la perception d’une nation ? Le passage de « Défense » à « Guerre » pourrait redéfinir la manière dont le monde voit les États-Unis.

Un Décret pour un Changement Progressif

Le décret signé par Trump instaure le terme ministère de la Guerre comme une appellation supplémentaire, mais l’objectif est clair : un changement permanent. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a été chargé de travailler avec le Congrès pour officialiser cette transition. Ce processus pourrait toutefois rencontrer des obstacles, car un changement définitif nécessite l’approbation du pouvoir législatif, où les oppositions ne manquent pas.

Hegseth, un vétéran des guerres d’Irak et d’Afghanistan et ancien présentateur de télévision, est un choix controversé. Sa nomination reflète la volonté de Trump de s’entourer de figures loyalistes, prêtes à mettre en œuvre ses idées sans hésitation. Pourtant, son manque d’expérience à la tête d’une institution aussi complexe que le Pentagone a suscité des critiques, notamment après des accusations récentes de fuites d’informations sensibles.

Une Décision qui Divise

Si l’administration Trump voit dans ce changement une manière de restaurer le prestige des États-Unis, les opposants y perçoivent une dérive inquiétante. Les démocrates, en particulier, dénoncent une militarisation du discours politique. Pour eux, associer le mot Guerre à une institution aussi centrale risque de normaliser une posture belliqueuse, au détriment de la diplomatie.

Certains analystes soulignent que ce choix pourrait également compliquer les relations avec les alliés. Les pays partenaires, habitués à collaborer avec un ministère de la Défense, pourraient interpréter ce changement comme un signal d’agressivité. Dans un monde déjà marqué par des tensions géopolitiques, cette décision ne passe pas inaperçue.

« Ce recours à l’armée reflète une dérive autoritaire. »

Opposants démocrates

Un Contexte de Démonstrations de Force

Depuis janvier, Trump a multiplié les gestes pour afficher la puissance militaire américaine. Outre le défilé militaire, une frappe contre un bateau dans les Caraïbes, présentée comme une opération contre le narcotrafic, a marqué les esprits. De même, le déploiement de la Garde nationale dans des villes comme Washington ou Los Angeles, souvent sous contrôle démocrate, a été perçu comme une tentative d’intimider l’opposition.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à projeter une image de fermeté. Mais elles soulèvent une question cruciale : jusqu’où ira cette quête de paix par la force ? Pour certains, ces actions renforcent le moral des troupes et rassurent les citoyens sur la capacité du pays à se protéger. Pour d’autres, elles traduisent une volonté de centraliser le pouvoir.

| Période | Nom du Ministère | Contexte |

|---|---|---|

| 1789-1947 | Ministère de la Guerre | Fondation des États-Unis, guerres mondiales |

| 1947-1949 | Établissement militaire national | Réorganisation post-Seconde Guerre mondiale |

| 1949-2025 | Ministère de la Défense | Guerre froide, conflits modernes |

| 2025-? | Ministère de la Guerre (proposé) | Volonté de projeter la puissance |

Les Enjeux d’un Nom

Un nom peut sembler anodin, mais dans le contexte de la politique internationale, il porte une charge symbolique immense. Le terme Guerre évoque des images de conquête, de conflit, et d’affirmation de puissance. En comparaison, Défense suggère une posture de protection, de réponse aux menaces. Ce changement pourrait donc modifier la perception des États-Unis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs frontières.

Pour les soutiens de Trump, ce choix reflète une honnêteté brutale. Ils estiment que le nom actuel masque la réalité d’une armée qui, depuis des décennies, intervient bien au-delà de la simple défense. Les guerres en Irak, en Afghanistan ou encore les opérations contre le terrorisme montrent que l’armée américaine n’hésite pas à projeter sa force. Renommer le ministère serait donc une manière de clarifier cette mission.

Pourtant, les critiques soulignent le risque d’une rhétorique belliqueuse. Dans un monde où la diplomatie est essentielle pour éviter les conflits, un tel changement pourrait être perçu comme une provocation. Les partenaires de l’OTAN, par exemple, pourraient s’interroger sur les intentions réelles de Washington.

Une Vision Controversée de la Puissance

La décision de Trump s’inscrit dans une vision plus large de la puissance américaine. Depuis son premier mandat, il a prôné une politique d’America First, centrée sur la défense des intérêts nationaux, parfois au détriment des alliances traditionnelles. Ce changement de nom pourrait renforcer cette approche, en envoyant un signal clair : les États-Unis ne se contentent pas de se défendre, ils sont prêts à dominer.

Cette vision trouve un écho chez une partie de la population, qui voit dans ces gestes une rupture avec ce qu’ils perçoivent comme une politique trop timorée sous les administrations précédentes. Cependant, elle alimente aussi les craintes d’une dérive autoritaire, surtout lorsque l’on considère les récents déploiements militaires dans des contextes domestiques.

- Défilé militaire : Une démonstration rare, organisée pour l’anniversaire de Trump.

- Garde nationale : Déployée dans des villes démocrates, suscitant des accusations de politisation.

- Opérations spectaculaires : Une frappe contre un bateau dans les Caraïbes pour lutter contre le narcotrafic.

Quel Impact sur la Scène Internationale ?

Sur la scène mondiale, ce changement pourrait avoir des répercussions significatives. Les alliés des États-Unis, notamment en Europe et en Asie, pourraient s’inquiéter d’une posture plus agressive. Dans un contexte de tensions avec la Chine, la Russie ou encore l’Iran, le choix d’un nom aussi provocateur risque de compliquer les négociations diplomatiques.

En interne, le rôle de Pete Hegseth sera déterminant. Sa capacité à naviguer entre les attentes de Trump et les contraintes du Congrès définira le succès de cette initiative. Mais les récentes controverses autour de sa gestion du Pentagone, notamment les accusations de fuites d’informations, pourraient fragiliser sa position.

Un Débat qui Dépasse les Frontières

Ce projet de renommer le ministère de la Défense ne se limite pas à une question administrative. Il touche à l’essence même de l’identité américaine et de son rôle dans le monde. Est-ce une simple opération de communication, destinée à galvaniser une base électorale ? Ou le signe d’une transformation profonde de la politique étrangère des États-Unis ?

Pour l’instant, le décret n’est qu’un premier pas. Mais il ouvre un débat plus large sur la manière dont une nation projette sa puissance. Alors que les États-Unis cherchent à réaffirmer leur leadership, le choix des mots pourrait avoir des conséquences bien au-delà de Washington.

Un nom peut-il changer le destin d’une nation ? Le débat est lancé.