Imaginez un pays où le taux d’homicides chute de manière spectaculaire, passant de 18 pour 100 000 habitants à moins de 2 en seulement trois ans. C’est l’histoire du Salvador, un pays qui, sous la houlette de son gouvernement, revendique une victoire majeure contre les gangs qui ont longtemps terrorisé ses citoyens. Mais à quel prix ? Derrière ce succès apparent, des questions persistent sur les méthodes employées et les implications pour les droits humains. Cet article plonge dans cette transformation complexe, entre sécurité retrouvée et état d’urgence prolongé.

Une lutte acharnée contre les gangs

Depuis des décennies, le Salvador était synonyme de violence endémique, dominée par des gangs comme la Mara Salvatrucha et le Barrio 18. Ces organisations criminelles, financées par l’extorsion et le trafic de drogue, ont semé la peur, laissant derrière elles un bilan effroyable : environ 200 000 morts en trente ans, surpassant les pertes de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1980 et 1992. Face à cette situation, le gouvernement salvadorien a lancé une offensive sans précédent.

En 2022, l’instauration de l’état d’urgence a marqué un tournant. Cette mesure, qui permet des arrestations sans mandat, a donné aux autorités une latitude exceptionnelle pour traquer les membres présumés des gangs. Résultat ? Plus de 89 000 personnes ont été arrêtées, un chiffre impressionnant dans un pays de 6,5 millions d’habitants. Cette répression massive a, selon les autorités, permis de démanteler les structures de commandement des gangs, brisant leur emprise sur la société.

Nous avons réussi à détruire complètement l’organisation criminelle au niveau de son commandement.

Un haut responsable de la sécurité salvadorienne

Un succès mesurable : la chute des homicides

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2021, le Salvador enregistrait encore 18 homicides pour 100 000 habitants. En 2024, ce taux a chuté à 1,9, un record historique pour le pays. Les projections pour 2025 sont encore plus optimistes, avec une estimation entre 1 et 1,3 homicide pour 100 000 habitants. Ces statistiques placent désormais le Salvador parmi les nations les plus sûres d’Amérique latine, une transformation saluée par certains observateurs internationaux.

Pour illustrer ce changement, prenons l’exemple des quartiers autrefois contrôlés par les gangs. Dans des zones comme Soyapango ou San Miguel, où les habitants vivaient sous la menace constante des extorsions, les rues retrouvent peu à peu une vie normale. Les commerces rouvrent, les familles osent sortir après la tombée de la nuit. Ce succès a même attiré l’attention de figures internationales, comme un sénateur américain qui, en visitant le pays, a qualifié cette transformation de « succès incroyable ».

Évolution du taux d’homicides au Salvador

| Année | Taux d’homicides (pour 100 000 habitants) |

|---|---|

| 2021 | 18 |

| 2024 | 1,9 |

| 2025 (prévision) | 1 à 1,3 |

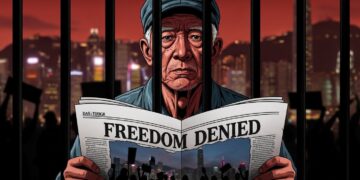

L’état d’urgence : une arme à double tranchant

Malgré ces avancées, l’état d’urgence, en place depuis 2022, soulève des controverses. Si cette mesure a permis des arrestations massives, elle a également conduit à des dérives. Environ 8 000 personnes, initialement arrêtées, ont été libérées après avoir été reconnues innocentes. Cependant, des organisations de défense des droits humains estiment que des milliers d’autres, également innocents, restent derrière les barreaux. Ces groupes dénoncent des conditions de détention inhumaines, des mauvais traitements et même des décès en prison.

Le Parlement, majoritairement favorable au gouvernement, a récemment prolongé la durée de la détention préventive jusqu’en 2027 pour les personnes en attente de procès. Cette décision, bien que justifiée par les autorités comme nécessaire pour maintenir l’ordre, alimente les critiques. Les défenseurs des droits humains appellent à une réforme pour protéger les innocents tout en poursuivant la lutte contre le crime organisé.

Ce que nous faisons est un travail de longue haleine. L’état d’urgence est une mesure qui en vaut la peine.

Un ministre salvadorien

Une coopération régionale pour traquer les fuyards

La lutte contre les gangs ne se limite pas aux frontières du Salvador. De nombreux membres ont fui vers des pays voisins comme les États-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Honduras ou le Belize. Pour contrer cette dispersion, le gouvernement salvadorien a sollicité l’aide de ces nations. Cette coopération internationale vise à capturer les criminels en fuite et à empêcher la reformation des réseaux à l’étranger.

Cette stratégie reflète la volonté du Salvador de ne pas relâcher la pression. Les gangs, autrefois omniprésents, ont vu leur influence s’effondrer, mais le risque qu’ils se réorganisent reste réel. En s’appuyant sur des partenariats régionaux, le pays espère consolider ses acquis et éviter un retour en arrière.

Un modèle controversé mais observé

La stratégie salvadorienne, menée sous l’égide du président Nayib Bukele, attire l’attention au-delà des frontières. Des responsables étrangers, comme un sénateur américain, ont salué les résultats obtenus, qualifiant le Salvador de modèle dans la lutte contre le crime organisé. Cependant, les méthodes employées, notamment l’état d’urgence prolongé, suscitent des débats. Est-il possible de concilier sécurité publique et respect des droits humains ?

Pour mieux comprendre l’impact de cette politique, voici quelques points clés :

- Réduction de la violence : Le taux d’homicides a chuté de manière spectaculaire.

- Arrestations massives : Plus de 89 000 personnes arrêtées, mais des milliers d’innocents concernés.

- Coopération internationale : Collaboration avec les pays voisins pour traquer les fuyards.

- Critiques des ONG : Dénonciation des abus et des conditions de détention.

- Prolongation de l’urgence : Mesure maintenue jusqu’en 2027 au moins.

Vers un avenir plus sûr ?

Le Salvador se trouve à un carrefour. D’un côté, les résultats de la lutte contre les gangs sont indéniables : les citoyens retrouvent un sentiment de sécurité, et le pays gagne en attractivité. De l’autre, les critiques sur les violations des droits humains rappellent que la fin ne justifie pas toujours les moyens. La prolongation de l’état d’urgence, bien que présentée comme nécessaire, pourrait accentuer les tensions sociales si les abus persistent.

Le défi pour le gouvernement est clair : maintenir les acquis tout en répondant aux préoccupations éthiques. Le Salvador peut-il devenir un modèle durable de lutte contre le crime, ou risque-t-il de sombrer dans une spirale d’autoritarisme ? L’avenir le dira, mais une chose est certaine : cette transformation ne laisse personne indifférent.

Le Salvador, autrefois surnommé le « pays de la peur », écrit-il une nouvelle page de son histoire ?

En attendant, le monde observe. Les leçons tirées de cette expérience pourraient influencer d’autres nations confrontées à des défis similaires. Mais pour les Salvadoriens, la question reste : à quel prix la sécurité peut-elle être acquise ?