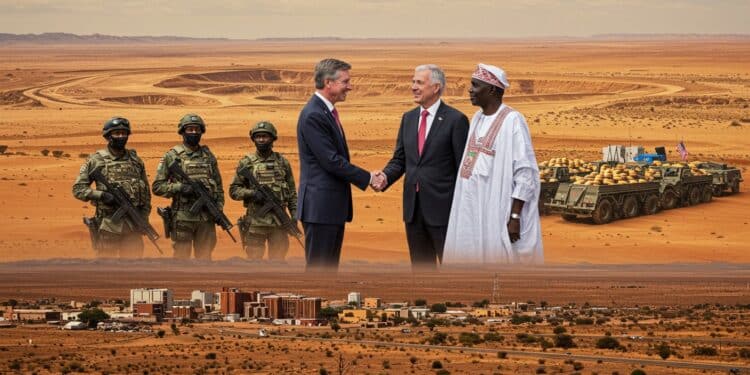

Dans une région du monde où les crises sécuritaires et les bouleversements politiques rythment le quotidien, une question émerge : et si le commerce devenait la clé d’une nouvelle dynamique entre les États-Unis et le Sahel ? Longtemps marqué par une aide humanitaire et militaire, l’engagement américain dans cette zone stratégique s’oriente désormais vers une approche résolument économique. Washington, sous l’impulsion d’une nouvelle administration, semble vouloir redéfinir ses relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires. Cette stratégie, qui place les ressources minières comme l’or et le lithium au cœur des discussions, pourrait-elle transformer la donne géopolitique et sécuritaire dans la région ?

Une Diplomatie Axée sur le Commerce

Depuis les coups d’État qui ont secoué le Sahel entre 2020 et 2023, les relations entre Washington et les régimes militaires de la région ont été mises à rude épreuve. La suspension de l’aide au développement et de la coopération militaire par les États-Unis a laissé un vide que d’autres puissances, comme la Russie et la Chine, ont cherché à combler. Mais un changement de cap s’opère. L’administration actuelle, marquée par une vision pragmatique, prône une approche centrée sur le commerce plutôt que sur l’assistance. « Du commerce, pas de l’aide », résume un haut responsable américain lors d’une déclaration à Abidjan, soulignant une volonté de faire de l’investissement privé un moteur de l’engagement en Afrique.

Cette nouvelle stratégie s’appuie sur les richesses naturelles du Sahel, notamment l’or, le lithium et l’uranium, des ressources stratégiques pour l’industrie mondiale. En échange d’un accès privilégié à ces minerais, Washington propose un soutien dans la lutte contre les groupes jihadistes qui sévissent dans la région depuis plus d’une décennie. Cette approche, qui combine intérêts économiques et sécuritaires, marque un tournant dans la diplomatie américaine.

Un Intérêt Croissant pour les Ressources Minières

Le Sahel regorge de ressources prisées. Le Mali se distingue comme l’un des plus grands producteurs d’or et de lithium, ce dernier étant essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Le Niger, quant à lui, est un acteur majeur dans l’extraction d’uranium, tandis que le Burkina Faso brille par ses gisements aurifères. Ces atouts attirent l’attention des grandes puissances, et les États-Unis ne font pas exception.

Washington a proposé de neutraliser les chefs jihadistes en échange d’un accès pour ses entreprises au lithium et à l’or.

Ulf Laessing, expert en géopolitique au Sahel

Cette proposition, bien que pragmatique, soulève des questions éthiques et stratégiques. En plaçant les minerais au centre des négociations, les États-Unis adoptent une posture qui rappelle les accords commerciaux conclus avec d’autres nations, comme l’Ukraine ou dans le cadre de discussions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais dans le contexte sahélien, où la souveraineté est un mot d’ordre pour les juntes, cette approche peut-elle vraiment porter ses fruits ?

Une Lutte Antijihadiste au Cœur des Échanges

Depuis plus de dix ans, le Mali, le Burkina Faso et le Niger luttent contre des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Malgré des efforts soutenus, les attaques persistent, fragilisant la stabilité régionale. Face à cette menace, les États-Unis se positionnent comme un partenaire clé. Lors d’une visite à Bamako, un responsable de la Maison-Blanche a vanté les capacités américaines : équipements modernes, expertise et forces spéciales prêtes à intervenir si les juntes acceptent une collaboration.

Pour les régimes sahéliens, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), cette offre est séduisante. Elle répond à leur besoin urgent de renforcer leurs capacités sécuritaires tout en s’inscrivant dans leur volonté de diversifier leurs partenaires internationaux. Cependant, la proposition américaine ne se limite pas à un soutien militaire. Elle s’accompagne d’une volonté d’investir dans des secteurs clés, notamment les mines.

Pourquoi le Sahel attire-t-il les investisseurs ?

- Or : Le Mali et le Burkina Faso figurent parmi les plus grands producteurs africains.

- Lithium : Essentiel pour l’industrie des batteries, le Mali en est un fournisseur clé.

- Uranium : Le Niger joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement mondial.

- Position géopolitique : Une région charnière entre l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb.

Une Convergence d’Intérêts avec les Juntes

Les juntes sahéliennes, malgré leur discours souverainiste, semblent accueillir favorablement cette nouvelle approche américaine. Lors d’une rencontre à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères a salué une « convergence de vues » avec Washington. Cette ouverture s’explique par une volonté de diversifier les partenaires économiques tout en maintenant une certaine indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, comme la France.

Après avoir rompu avec Paris, les régimes du Sahel se sont tournés vers la Russie, notamment via la société de sécurité privée Africa Corps, anciennement connue sous le nom de Wagner. Cependant, l’arrivée des États-Unis dans l’équation ne semble pas gêner Moscou. Selon une ancienne ambassadrice américaine au Niger, l’administration actuelle ne voit aucun inconvénient à coexister avec la Russie dans la région, les deux puissances partageant une approche pragmatique, moins axée sur les principes démocratiques.

Un Équilibre Délicat entre Sécurité et Intérêts Économiques

Si la diplomatie commerciale américaine séduit, elle n’est pas exempte de défis. La stabilisation du Sahel reste une priorité, car sans sécurité, les investissements à long terme sont compromis. Comme le souligne un analyste de l’American Enterprise Institute, la menace jihadiste demeure l’enjeu central. Les États-Unis, conscients de cette réalité, envisagent des solutions innovantes, comme le recours à des mercenaires américains pour éviter un engagement direct de leurs forces armées.

La menace terroriste reste le principal enjeu. La stabilisation est essentielle avant tout investissement durable.

Liam Karr, analyste géopolitique

Cette stratégie permettrait à Washington de soutenir les juntes sans avoir à justifier une intervention militaire devant son Congrès. Cependant, elle soulève des interrogations sur la durabilité d’une telle approche et sur son impact sur la population locale, souvent prise en étau entre les violences jihadistes et les luttes d’influence géopolitique.

Un Jeu d’Influence face à la Russie et la Chine

Le Sahel est devenu un théâtre d’intenses rivalités entre grandes puissances. La Russie, avec son offre de sécurité via Africa Corps, et la Chine, avec ses investissements massifs dans les infrastructures, gagnent du terrain. Face à cette concurrence, les États-Unis doivent redoubler d’efforts pour maintenir leur influence. La décision de garder l’ambassade américaine à Bamako ouverte, malgré les pressions pour réduire la présence diplomatique, illustre cette volonté de rester dans la course.

Pour les analystes, cette bataille d’influence repose sur un savant dosage entre pragmatisme et stratégie. En proposant des investissements privés et un soutien sécuritaire, Washington cherche à se démarquer tout en répondant aux attentes des juntes, qui souhaitent exploiter leurs ressources sans céder à une domination étrangère.

| Pays | Ressource Principale | Partenaires Actuels |

|---|---|---|

| Mali | Or, Lithium | États-Unis, Russie |

| Niger | Uranium | Russie, France (anciennement) |

| Burkina Faso | Or | États-Unis, Russie |

Vers un Nouveau Chapitre pour le Sahel ?

La diplomatie commerciale américaine pourrait redessiner les contours de l’engagement international au Sahel. En misant sur les ressources minières et la lutte antijihadiste, Washington propose une alternative séduisante aux approches traditionnelles. Cependant, le succès de cette stratégie dépendra de sa capacité à répondre aux aspirations souverainistes des juntes tout en garantissant une stabilité durable.

Pour les populations locales, les bénéfices de cette nouvelle dynamique restent incertains. Si les investissements étrangers peuvent stimuler l’économie, ils doivent s’accompagner de mesures pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de vie. Le Sahel, à la croisée des chemins, observe avec attention ce nouvel élan diplomatique. Reste à savoir si cette approche marquera le début d’une ère de prospérité ou si elle ne sera qu’un épisode de plus dans la complexe géopolitique régionale.