Et si la capitale des États-Unis redevenait le théâtre de la peine de mort ? Une déclaration récente du président américain a secoué l’opinion publique : il souhaite que la peine capitale soit systématiquement requise pour tout meurtre commis à Washington D.C. Cette annonce, faite lors d’une réunion à la Maison-Blanche, intervient dans un contexte où la ville, bastion démocrate, a aboli cette pratique depuis plus de quatre décennies. Quelles sont les implications d’une telle mesure, et pourquoi suscite-t-elle autant de débats ? Plongeons dans cette question brûlante qui mêle justice, politique et ordre public.

Un virage radical pour Washington

Le président américain a surpris en déclarant que tout homicide dans la capitale fédérale devrait être puni par la peine de mort. Cette position marque une rupture nette avec la législation locale, qui a proscrit cette sanction depuis 1981. Lors d’un conseil des ministres, il a affirmé que cette mesure serait un outil « fortement dissuasif » contre la criminalité. Mais est-ce vraiment le cas ? Et surtout, comment une telle politique pourrait-elle être appliquée dans une ville où les habitants ont déjà exprimé leur opposition à cette pratique ?

Un contexte de reprise en main

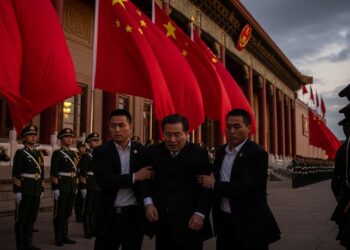

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l’ordre à Washington. Le président perçoit la capitale comme une ville « envahie par les gangs violents ». Pour y remédier, il a ordonné le déploiement de la Garde nationale, avec des soldats désormais armés dans les rues. Cette militarisation, inhabituelle dans une démocratie, soulève des questions sur l’équilibre entre sécurité et libertés publiques. De plus, il a chargé son ministre de la Défense de créer une unité spécialisée pour garantir l’ordre dans la ville, une mesure qui renforce l’image d’une capitale sous haute surveillance.

Si quelqu’un tue quelqu’un dans la capitale, Washington D.C., nous allons requérir la peine de mort. Et c’est fortement dissuasif.

Le président lors d’un conseil des ministres

Cette rhétorique musclée s’accompagne d’un plan de recrutement de nouveaux policiers et procureurs. L’objectif ? Renforcer la capacité de la justice à traiter les crimes violents. Mais la question demeure : la peine de mort est-elle une solution efficace, ou s’agit-il d’une posture politique visant à marquer les esprits ?

Un cadre juridique complexe

Washington D.C. n’est pas un État, mais un district fédéral, ce qui confère au Congrès un pouvoir de supervision sur ses affaires. Cette particularité juridique permet au gouvernement fédéral de requérir la peine de mort dans les cas relevant de sa compétence, comme les crimes fédéraux. Cependant, les homicides jugés au niveau local échappent à cette mesure. Ainsi, l’administration pourrait appliquer la peine capitale dans certains cas, mais pas dans tous, créant une dualité dans le système judiciaire.

Le président, fervent défenseur de la peine capitale, pourrait chercher à modifier la législation locale pour élargir son application. Une telle démarche nécessiterait l’approbation du Congrès, un défi de taille dans une ville historiquement opposée à cette sanction. En 1992, un référendum sur le rétablissement de la peine de mort à Washington avait été rejeté par deux tiers des habitants, témoignant d’un rejet clair de cette pratique.

Fait marquant : En 1992, après le meurtre d’un assistant parlementaire, le Congrès avait tenté de réintroduire la peine de mort à Washington via un référendum. La population, à une large majorité, s’y est opposée.

Une politique inscrite dans une vision plus large

Dès son retour au pouvoir, le président a signé un décret exécutif incitant les procureurs fédéraux à requérir la peine de mort pour les « crimes les plus vils ». Cette directive s’inscrit dans une volonté de durcir les sanctions pénales à l’échelle nationale. Elle reflète une philosophie de gouvernance axée sur la loi et l’ordre, où la sévérité des peines est vue comme un rempart contre la criminalité. Mais les études sur l’effet dissuasif de la peine de mort restent controversées, certaines montrant qu’elle n’a pas d’impact significatif sur les taux de criminalité.

Dans ce contexte, Washington devient un laboratoire pour cette politique. La capitale, avec son statut unique, offre une opportunité d’expérimenter des mesures qui pourraient ensuite être étendues à d’autres villes. Mais cette approche suscite des inquiétudes, notamment parmi les défenseurs des droits humains, qui craignent une dérive autoritaire.

La peine de mort aux États-Unis : un paysage contrasté

La peine de mort reste un sujet clivant aux États-Unis. Actuellement, 23 des 50 États l’ont abolie, tandis que trois autres – la Californie, l’Oregon et la Pennsylvanie – ont instauré des moratoires. Cependant, certains États, comme l’Arizona, l’Ohio et le Tennessee, envisagent de reprendre les exécutions après des années de suspension. Ce contraste reflète les divisions profondes au sein de la société américaine sur la question de la justice pénale.

| Statut de la peine de mort | États concernés |

|---|---|

| Abolie | 23 États |

| Moratoire | Californie, Oregon, Pennsylvanie |

| Reprise envisagée | Arizona, Ohio, Tennessee |

Cette mosaïque juridique complique l’application uniforme de la peine de mort à l’échelle nationale. À Washington, où les habitants se sont prononcés contre son rétablissement, la tentative de l’imposer pourrait raviver des tensions entre autorités locales et fédérales.

Un pari risqué pour l’image de la capitale

Washington D.C., symbole de la démocratie américaine, est sous les projecteurs. La volonté de réintroduire la peine de mort, couplée à une présence militaire accrue, pourrait altérer l’image de la ville. Les critiques soulignent que ces mesures, loin de rassurer, pourraient accentuer le sentiment d’insécurité et de division. Les habitants, majoritairement démocrates, risquent de percevoir cette politique comme une imposition autoritaire, éloignée de leurs valeurs.

De plus, l’efficacité de la peine de mort comme outil de dissuasion reste débattue. Des études montrent que les États où elle est appliquée ne enregistrent pas nécessairement une baisse des crimes violents. Ce constat pourrait fragiliser le discours du président, qui mise sur une approche punitive pour restaurer l’ordre.

Les défis politiques et sociaux

Modifier la législation locale pour rétablir la peine de mort à Washington nécessiterait un soutien politique important. Le Congrès, qui supervise les affaires du district, serait au cœur de ce processus. Cependant, convaincre une population historiquement hostile à cette mesure s’annonce ardu. Le référendum de 1992 a montré que les habitants privilégient d’autres approches pour lutter contre la criminalité, comme la prévention et la réhabilitation.

En outre, cette initiative pourrait exacerber les tensions entre le gouvernement fédéral et les autorités locales. Washington, bastion démocrate, a souvent été en désaccord avec les politiques conservatrices. Une telle mesure risque de creuser le fossé entre ces deux sphères, alimentant un débat national sur l’autonomie des collectivités locales face au pouvoir fédéral.

Vers une société plus punitive ?

La proposition du président soulève une question fondamentale : la société américaine est-elle prête à embrasser une justice plus punitive ? Alors que certains y voient une réponse ferme à la criminalité, d’autres craignent une érosion des principes humanistes qui ont conduit à l’abolition de la peine de mort dans plusieurs États. Le débat dépasse Washington et pourrait influencer d’autres villes confrontées à des défis similaires.

En résumé, voici les points clés de cette initiative :

- Requête systématique de la peine de mort pour les meurtres à Washington.

- Application limitée aux crimes fédéraux, pour l’instant.

- Contexte de renforcement de l’ordre avec la Garde nationale.

- Opposition historique des habitants, illustrée par le référendum de 1992.

- Débat sur l’efficacité dissuasive de la peine capitale.

L’avenir dira si cette mesure marque un tournant pour Washington ou si elle restera une proposition controversée. Une chose est sûre : elle ne laisse personne indifférent.