Dans un monde en perpétuelle mutation, certains lieux deviennent le miroir des bouleversements humains et environnementaux. Du désert chinois transformé en mer de panneaux solaires aux silences imposés par une junte au Burkina Faso, en passant par les mines d’antimoine du Tadjikistan ou les violences tues dans les bureaux français, ces histoires racontent des luttes, des espoirs et des défis universels. Comment ces réalités, si différentes en apparence, se rejoignent-elles dans une quête commune de sens et de justice ?

Un Monde en Transition : Entre Progrès et Sacrifices

Chaque jour, des événements façonnent l’avenir de notre planète. Certains symbolisent l’espoir d’un monde plus durable, comme la transition énergétique en Chine. D’autres, comme les répressions au Burkina Faso ou les drames liés aux sectes au Kenya, rappellent les combats pour la dignité humaine. Cet article explore ces récits, mêlant innovation, oppression et résilience, pour mieux comprendre les dynamiques qui redessinent notre époque.

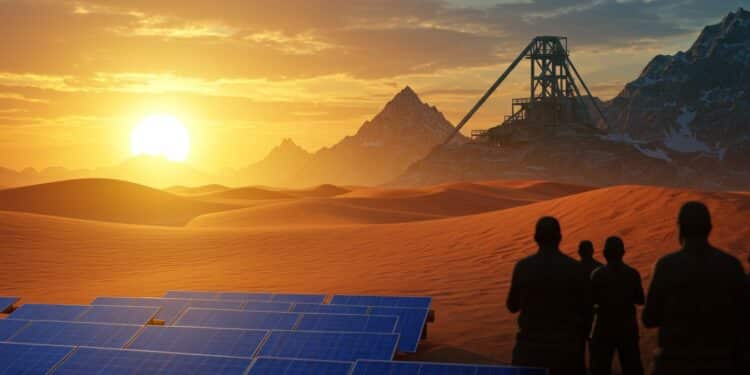

Chine : Une Mer de Solaire dans le Désert

Imaginez un désert aride, où le sable ocre s’étend à perte de vue. Puis, soudain, une vague de bleu éclatant recouvre les dunes. Dans la région d’Ordos, au nord de la Chine, des millions de panneaux solaires transforment ce paysage inhospitalier en un symbole de la révolution énergétique. Ce n’est pas seulement une prouesse visuelle : c’est une réponse à l’urgence climatique.

La Chine, longtemps dépendante du charbon, accélère sa transition vers les énergies renouvelables. En 2024, le pays a installé plus de panneaux solaires que le reste du monde combiné. Mais ce virage a un coût : des terres agricoles sont parfois sacrifiées, et les communautés locales doivent s’adapter à ces bouleversements.

« Ces panneaux, c’est l’avenir, mais parfois, on se demande ce qu’on laisse derrière nous », confie un habitant d’Ordos.

Pour mieux comprendre cette transformation, voici quelques chiffres clés :

- Capacité solaire installée : 600 GW en 2024, soit 40 % de la capacité mondiale.

- Réduction des émissions : Équivalent à 1 milliard de tonnes de CO2 évitées par an.

- Impact local : Relocalisation de 10 000 foyers pour des projets solaires en 2023.

Cette ambition énergétique illustre un paradoxe : le progrès environnemental peut engendrer des défis sociaux. Pourtant, la Chine persévère, portée par une vision à long terme.

Burkina Faso : Le Silence sous la Junte

À Ouagadougou, les bars populaires vibraient autrefois de débats passionnés. Aujourd’hui, un silence pesant règne. Depuis le coup d’État de 2022, la junte dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré a muselé les voix dissidentes, transformant une société jadis ouverte en un espace de méfiance.

Les Burkinabè, connus pour leur amour des discussions politiques, évitent désormais ces sujets. Les arrestations arbitraires et les disparitions ont instauré une peur diffuse. « On ne sait plus à qui parler », murmure un commerçant local, préférant taire son nom.

« Avant, on débattait jusqu’à minuit. Maintenant, on baisse les yeux et on change de sujet. »

Ce climat de répression a des conséquences profondes :

- Liberté d’expression : Classement du Burkina Faso en chute libre dans l’indice mondial (142e en 2024).

- Arrestations : Plus de 300 opposants détenus depuis 2022, selon des ONG.

- Économie : Une baisse de 15 % des investissements étrangers en raison de l’instabilité.

Ce silence imposé reflète un défi plus large : comment concilier sécurité et libertés fondamentales dans des contextes de crise ?

Tadjikistan : La Ruée vers l’Antimoine

Dans les montagnes escarpées du Tadjikistan, des mineurs s’enfoncent dans des tunnels sombres à la recherche d’un trésor méconnu : l’antimoine. Ce métal, essentiel pour les batteries et les technologies de pointe, connaît une demande mondiale croissante. Le Tadjikistan, deuxième producteur mondial, est au cœur de cette ruée.

À Saritg, les mineurs travaillent dans des conditions rudes, mais leur labeur alimente une industrie stratégique. La Chine, principal client, absorbe 60 % de la production tadjike. Pourtant, les bénéfices profitent peu aux communautés locales, souvent confrontées à des conditions de vie précaires.

| Aspect | Détail |

|---|---|

| Production annuelle | 8 000 tonnes (10 % du marché mondial) |

| Conditions de travail | Salaires moyens de 200 $ par mois |

| Impact environnemental | Déforestation et pollution des rivières |

Cette exploitation soulève une question cruciale : comment équilibrer les besoins technologiques mondiaux avec la justice sociale et environnementale ?

France : Les Violences Invisibles au Travail

À Bordeaux, des femmes racontent des histoires qui résonnent bien au-delà de leurs frontières. Caissières, secrétaires, ouvrières agricoles : elles ont toutes été confrontées à des violences sexuelles sur leur lieu de travail. Pourtant, leurs voix peinent à être entendues.

« On avait besoin de travailler, alors on se taisait », confie une ancienne employée. Ce silence, imposé par la peur du chômage ou des représailles, reflète une réalité trop courante. En France, une femme sur cinq déclare avoir subi du harcèlement ou des agressions au travail, selon une étude de 2023.

« Mon #MeToo, personne ne l’a écouté. On n’est pas des actrices célèbres. »

Les obstacles à la justice sont nombreux :

- Signalements ignorés : 70 % des plaintes pour harcèlement au travail classées sans suite.

- Précarité : Les femmes en CDD sont trois fois plus exposées aux violences.

- Soutien : Seulement 10 % des entreprises ont des protocoles efficaces contre les violences.

Ce combat pour la reconnaissance montre que le mouvement #MeToo doit encore s’étendre aux marges de la société.

Équateur : Quand le Football Croise le Crime

En Équateur, le football, passion nationale, est entaché par une vague de violence. En un mois, trois joueurs de divisions inférieures ont été assassinés, victimes collatérales des gangs liés au narcotrafic. Ces groupes infiltrent désormais les paris sportifs, transformant le terrain en champ de bataille.

Le pays, qualifié pour la Coupe du monde 2026, lutte contre une criminalité galopante. Les gangs, enrichis par le trafic de drogue, contrôlent des quartiers entiers, et le sport n’échappe pas à leur emprise.

« On joue, mais on regarde derrière nous. Le foot, c’est plus seulement un jeu. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- Homicides : 45 pour 100 000 habitants, un record régional.

- Paris sportifs : 500 millions $ de transactions illégales en 2024.

- Sécurité : 20 % des matchs sous surveillance renforcée.

Ce drame met en lumière l’urgence de protéger un sport symbole d’unité nationale.

Kenya : Les Ombres d’une Secte

À Binzaro, un petit village kényan, la découverte de 34 corps dans un terrain vague a ravivé des souvenirs douloureux. Tout le monde y voit l’œuvre d’une secte responsable d’un massacre il y a deux ans, qui avait coûté la vie à des centaines de fidèles. L’enquête progresse, mais le mystère plane encore.

Les sectes, souvent liées à des promesses de salut, prospèrent dans des contextes de pauvreté et de désespoir. À Malindi, les habitants vivent dans la peur de nouvelles tragédies.

« On ne sait pas qui est mort, mais on sait qu’ils ont été manipulés. »

Les défis sont multiples :

- Victimes : Plus de 400 morts liés à des sectes depuis 2020.

- Pauvreté : 60 % des adeptes viennent de zones défavorisées.

- Justice : Seulement 5 % des leaders sectaires condamnés.

Cette tragédie rappelle la nécessité de renforcer l’éducation et le soutien social pour prévenir de tels drames.

Un Fil Commun : La Quête de Justice

De la Chine au Kenya, en passant par le Burkina Faso, le Tadjikistan, la France et l’Équateur, ces histoires partagent un point commun : la lutte pour un monde plus juste. Qu’il s’agisse de préserver l’environnement, de garantir les libertés, ou de protéger les plus vulnérables, ces récits nous interrogent sur nos priorités.

La transition énergétique chinoise montre que le progrès est possible, mais à quel prix ? Les silences du Burkina Faso et les violences en France rappellent que les droits humains restent fragiles. Les mines du Tadjikistan et les crimes en Équateur soulignent les tensions entre développement et éthique. Enfin, le Kenya nous alerte sur les dangers de l’exploitation des plus démunis.

Et si ces histoires n’étaient que la pointe de l’iceberg ? Partout, des individus et des communautés se battent pour un avenir meilleur, malgré les obstacles. Ces récits nous invitent à réfléchir : comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à un monde plus équitable ?

Ce tour d’horizon, loin d’être exhaustif, met en lumière des dynamiques globales. Chaque histoire est une pièce d’un puzzle complexe, où l’espoir et les défis s’entremêlent. À nous de choisir comment assembler ces pièces pour bâtir un avenir durable et juste.