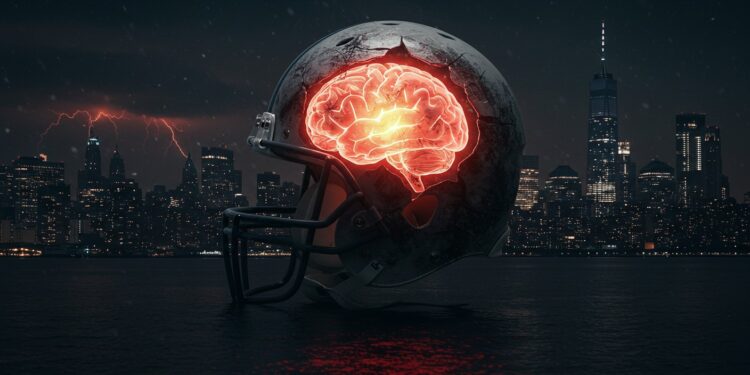

Imaginez un instant : un jeune homme de 27 ans, ancien joueur de football américain, entre dans un gratte-ciel de Manhattan, arme à la main. Quelques minutes plus tard, quatre vies sont perdues, et la sienne s’éteint aussi. Ce drame, survenu fin juillet à New York, dans les bureaux de la NFL, n’est pas qu’une tragédie isolée. Il soulève des questions brûlantes sur une maladie méconnue, l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), et son lien avec le sport le plus populaire des États-Unis. Comment une passion pour le football peut-elle conduire à un tel désastre ? Plongeons dans cette histoire complexe, où la science, le sport et la santé mentale s’entrelacent.

Une tragédie qui secoue le monde du sport

Le 28 juillet, un drame a frappé le cœur de Manhattan. Un homme, employé de casino à Las Vegas, a pénétré dans un immeuble abritant les bureaux de la NFL, la ligue nationale de football américain. Armé, il a ôté la vie à quatre personnes avant de mettre fin à ses jours. Une note retrouvée sur lui contenait une requête poignante : examiner son cerveau. Ce jeune homme, qui avait pratiqué le football au lycée, souffrait d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée post-mortem : l’encéphalopathie traumatique chronique, ou ETC, à un stade précoce.

Ce n’est pas la première fois que l’ETC fait parler d’elle. Cette maladie, liée aux chocs répétés à la tête, est devenue un sujet brûlant dans le monde du sport, en particulier dans les disciplines comme le football américain ou le hockey sur glace, où les impacts physiques sont monnaie courante. Mais qu’est-ce que l’ETC, et pourquoi suscite-t-elle autant d’inquiétudes ?

Qu’est-ce que l’encéphalopathie traumatique chronique ?

L’encéphalopathie traumatique chronique est une maladie neurodégénérative progressive, causée par des traumatismes crâniens répétés, souvent associés à des commotions cérébrales. Contrairement à d’autres pathologies, elle ne peut être diagnostiquée de manière certaine que post-mortem, par l’analyse des tissus cérébraux. Les symptômes, variés et dévastateurs, incluent :

- Agressivité et impulsivité soudaine

- Dépression et anxiété chronique

- Paranoïa et pensées suicidaires

- Perte de mémoire et troubles cognitifs progressifs

Ces symptômes, qui peuvent apparaître des années après les traumatismes initiaux, bouleversent la vie des personnes touchées. Dans le cas du tireur de Manhattan, l’ETC semble avoir joué un rôle clé dans son comportement extrême, bien que la maladie n’explique pas à elle seule ses actes.

Le football américain : un sport à haut risque

Le football américain est une institution aux États-Unis, un sport où la force physique et la stratégie se rencontrent dans des affrontements spectaculaires. Mais derrière les touchdowns et les stades pleins à craquer, se cache une réalité plus sombre : les chocs à la tête sont fréquents. Les joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, subissent des impacts répétés, souvent à l’origine de commotions cérébrales. Ces blessures, parfois minimisées, peuvent avoir des conséquences à long terme.

« Les chocs répétés à la tête, même ceux qui semblent anodins, peuvent déclencher une cascade de dommages cérébraux irréversibles. »

Un neuropathologiste anonyme

Depuis les années 2000, les recherches scientifiques ont mis en lumière le lien entre ces traumatismes et l’ETC. Une étude marquante, publiée en 2017, a révélé des résultats troublants : sur 111 cerveaux de joueurs de la NFL décédés, 110 présentaient des signes d’ETC. Ce chiffre, bien que basé sur un échantillon biaisé (des joueurs décédés souvent jeunes), illustre l’ampleur du problème.

Une prise de conscience tardive

Il a fallu du temps pour que la NFL reconnaisse officiellement le lien entre le football américain et l’ETC. Ce n’est qu’en 2016 que la ligue a admis publiquement cette connexion, après des années de controverses et de pressions. Cette reconnaissance a marqué un tournant : des mesures ont été mises en place pour réduire les risques, comme des protocoles plus stricts pour les commotions cérébrales et des équipements de protection améliorés. De plus, des compensations financières ont été versées à d’anciens joueurs touchés par la maladie.

Mais pour beaucoup, ces mesures arrivent trop tard. Des joueurs, parfois très jeunes, ont vu leur vie basculer à cause de symptômes dévastateurs. Le cas de Terry Long, un ancien joueur des Steelers de Pittsburgh, est emblématique. Décédé par suicide en 2005, son cerveau a révélé des signes d’ETC, un diagnostic qui a marqué le début d’une prise de conscience mondiale grâce au travail du neuropathologiste Bennet Omalu.

Bennet Omalu : le pionnier de l’ETC

Bennet Omalu, médecin légiste et neuropathologiste, est une figure centrale dans la lutte contre l’ETC. En étudiant le cerveau de Terry Long, il a été le premier à identifier publiquement cette maladie chez un joueur de football américain. Son travail, initialement controversé, a inspiré des recherches plus poussées et a forcé le monde du sport à ouvrir les yeux sur les dangers des traumatismes crâniens.

| Événement | Année | Impact |

|---|---|---|

| Découverte de l’ETC par Bennet Omalu | 2005 | Première reconnaissance publique de l’ETC |

| Reconnaissance officielle par la NFL | 2016 | Mise en place de mesures de protection |

| Étude sur 111 joueurs | 2017 | 110 cas d’ETC détectés |

Le travail d’Omalu a eu un retentissement mondial, inspirant même un film, Concussion, qui retrace son combat pour faire reconnaître la vérité. Pourtant, malgré ces avancées, les défis restent nombreux. Comment protéger les joueurs, amateurs comme professionnels, tout en préservant l’essence d’un sport aussi physique ?

Les défis pour l’avenir

La tragédie de Manhattan a relancé le débat sur la sécurité dans le sport. Si la NFL a pris des mesures, comme des casques plus performants et des règles limitant les contacts dangereux, les critiques estiment que ces efforts sont insuffisants. Les jeunes joueurs, en particulier, restent vulnérables. Beaucoup commencent le football dès l’enfance, accumulant des années de chocs avant même d’atteindre l’âge adulte.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici quelques pistes envisagées pour réduire les risques :

- Éducation précoce : Sensibiliser les joueurs, entraîneurs et parents aux dangers des commotions cérébrales.

- Technologie avancée : Développer des équipements de protection plus efficaces.

- Règles plus strictes : Réduire les contacts violents, même dans les entraînements.

- Suivi médical : Mettre en place des protocoles pour détecter et traiter les commotions dès leur apparition.

Ces mesures, bien que prometteuses, soulèvent des questions. Le football américain peut-il rester fidèle à son identité tout en devenant plus sûr ? Et que faire pour les joueurs amateurs, qui n’ont pas accès aux mêmes ressources que les professionnels ?

Un drame personnel, une problématique collective

Le tireur de Manhattan, âgé de seulement 27 ans, n’était pas un joueur professionnel. Pourtant, son passé de footballeur au lycée semble avoir laissé des traces indélébiles. Sa note, demandant l’étude de son cerveau, témoigne d’une prise de conscience tardive de son état. Ce drame, bien que tragique, met en lumière une réalité : l’ETC ne touche pas seulement les stars de la NFL, mais aussi des milliers de joueurs amateurs à travers le monde.

« Étudiez mon cerveau, je suis désolé. »

Note laissée par le tireur

Cette phrase, d’une simplicité déchirante, résume la complexité de l’ETC. Elle montre à quel point cette maladie peut transformer une vie, poussant parfois à des actes extrêmes. Elle rappelle aussi l’urgence d’agir, non seulement pour les joueurs professionnels, mais pour tous ceux qui s’adonnent à des sports à risque.

Vers une prise de conscience globale

Le drame de New York n’est pas un cas isolé. Partout dans le monde, des sports comme le rugby, le hockey ou même la boxe posent des questions similaires. Comment concilier passion et sécurité ? La réponse passe par une prise de conscience collective, impliquant les ligues sportives, les scientifiques, les joueurs et les spectateurs. Les avancées technologiques, comme les capteurs de chocs intégrés aux casques, ou les recherches sur les biomarqueurs de l’ETC, offrent de l’espoir. Mais le chemin est encore long.

En attendant, chaque cas d’ETC diagnostiqué est un rappel douloureux : derrière les exploits sportifs se cachent parfois des drames humains. La tragédie de Manhattan, avec ses quatre victimes et un tireur désespéré, en est une illustration tragique. Elle nous invite à repenser notre rapport au sport, à la santé mentale et à la responsabilité collective.

Ce drame, aussi choquant soit-il, pourrait être un catalyseur. Il met en lumière une maladie encore trop méconnue et pousse à agir pour protéger les générations futures. Car au-delà des stades, c’est la vie de milliers de personnes qui est en jeu.