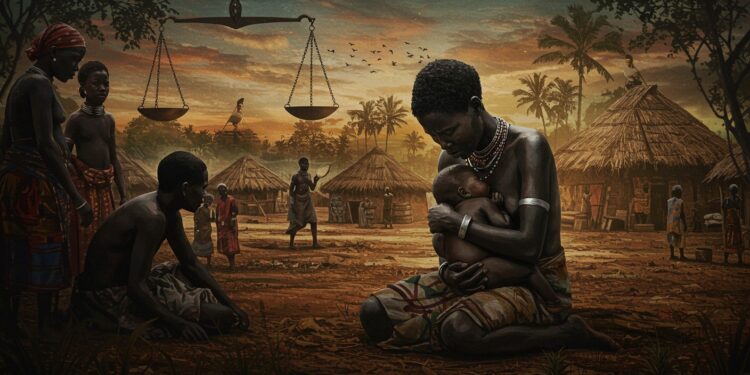

Un drame récent en Gambie a jeté une lumière crue sur une pratique controversée, pourtant interdite depuis une décennie. La mort tragique d’un nourrisson d’un mois, victime d’une hémorragie suite à une excision, a secoué le pays et ravivé les débats sur les mutilations génitales féminines (MGF). Cet événement, survenu dans la ville de Wellingara, met en évidence les défis persistants auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains dans leur lutte contre une tradition profondément ancrée. Comment une pratique illégale continue-t-elle de coûter des vies, et quelles solutions envisager pour protéger les générations futures ?

Une Tragédie Qui Réveille Les Consciences

La petite fille, âgée d’à peine un mois, n’a pas survécu à l’intervention pratiquée dans des conditions dramatiques. Transportée d’urgence à l’hôpital de Banjul, la capitale gambienne, elle était déjà décédée à son arrivée. Selon les autorités, une hémorragie massive, conséquence directe de l’excision, est à l’origine de ce décès. Deux femmes soupçonnées d’être impliquées ont été placées en détention, et une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet acte. Ce drame, bien que ponctuel, reflète une réalité bien plus large dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les mutilations génitales féminines, bien qu’interdites en Gambie depuis 2015, restent une pratique courante dans de nombreuses communautés. Malgré les efforts législatifs et les campagnes de sensibilisation, les traditions culturelles et religieuses continuent de peser lourd dans la balance. Ce décès tragique a suscité une vague d’indignation parmi les défenseurs des droits des femmes, qui y voient une nouvelle preuve de l’urgence d’agir.

Les MGF : Une Pratique Ancrée, Mais Meurtrière

Les MGF englobent toute intervention entraînant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins, souvent réalisée dans des conditions non médicalisées. Ces pratiques, souvent justifiées par des motifs culturels ou religieux, sont considérées comme une grave violation des droits humains. Elles entraînent des conséquences dévastatrices : douleurs intenses, infections, hémorragies, stérilité, complications lors de l’accouchement, et, dans les cas les plus graves, la mort.

« Les mutilations génitales féminines ne sont pas une tradition culturelle à défendre ; c’est une forme de violence sexiste qui peut tuer. »

Santana Simiyu, avocate spécialisée dans les droits humains

En Gambie, les chiffres sont alarmants. Selon l’Unicef, 73 % des femmes et filles âgées de 15 à 49 ans ont subi une forme de mutilation génitale. Ce taux, parmi les plus élevés au monde, montre à quel point cette pratique reste enracinée, malgré son interdiction. Une étude menée par des chercheurs britanniques en 2023 estime que les MGF causent environ 44 320 décès chaque année dans les pays où elles sont pratiquées, un chiffre qui souligne l’urgence d’une action concertée.

Les conséquences des MGF en bref :

- Douleurs extrêmes : Souffrances physiques immédiates lors de l’intervention.

- Infections : Risques accrus en raison de conditions non stériles.

- Hémorragies : Cause fréquente de décès, comme dans le cas de Wellingara.

- Complications à long terme : Stérilité, douleurs chroniques, complications obstétriques.

Une Interdiction Légale, Mais Une Application Fragile

En 2015, sous le régime de l’ancien dirigeant gambien Yahya Jammeh, les MGF ont été officiellement interdites. Cette décision, motivée par une volonté de moderniser les pratiques et de s’aligner sur les standards internationaux, a été accompagnée d’une loi prévoyant jusqu’à trois ans de prison pour les contrevenants. Cette législation a marqué une avancée significative, mais son application reste un défi de taille.

En juillet 2024, le Parlement gambien a réexaminé cette loi face à des pressions de groupes traditionalistes, mais a finalement choisi de la maintenir. Cependant, une contestation est en cours devant la Cour suprême, laissant planer une incertitude sur l’avenir de cette interdiction. Ce flou juridique, combiné à une forte résistance culturelle, complique les efforts des autorités pour éradiquer cette pratique.

Un Combat Culturel et Sociétal

En Gambie, les MGF sont souvent perçues comme un rite de passage ou une exigence religieuse, bien que de nombreux leaders musulmans aient clarifié que l’excision n’est pas prescrite par l’islam. Cette croyance, profondément enracinée, rend la sensibilisation particulièrement difficile. Les campagnes éducatives menées par des organisations locales et internationales tentent de changer les mentalités, mais les progrès sont lents.

Les défenseurs des droits humains, comme Santana Simiyu, insistent sur la nécessité de considérer les MGF comme une forme de violence sexiste. Ils appellent à une mobilisation collective pour protéger les filles et les femmes, en impliquant les communautés locales, les leaders religieux et les décideurs politiques. Des initiatives comme des ateliers communautaires ou des programmes scolaires visent à briser le tabou autour de ce sujet.

| Pays | Taux de MGF (15-49 ans) | Statut légal |

|---|---|---|

| Gambie | 73 % | Interdite depuis 2015 |

| Somalie | 98 % | Non interdite |

| Sénégal | 26 % | Interdite depuis 1999 |

Vers Un Avenir Sans MGF ?

Le décès de ce nourrisson en Gambie est un rappel tragique des enjeux liés aux MGF. Si la loi de 2015 constitue une avancée, elle ne suffit pas à elle seule. Les défenseurs des droits humains appellent à une approche multidimensionnelle : renforcer l’application de la loi, intensifier la sensibilisation, et impliquer les communautés locales pour changer les mentalités.

Des organisations internationales, comme l’Unicef, soutiennent ces efforts en finançant des programmes éducatifs et en travaillant avec des leaders communautaires. Cependant, le chemin est encore long. La résistance des traditionalistes, combinée à l’absence de sanctions effectives dans de nombreux cas, freine les progrès.

Que faire pour éradiquer les MGF ?

- Renforcer les sanctions contre les contrevenants.

- Multiplier les campagnes de sensibilisation dans les zones rurales.

- Former les professionnels de santé pour accompagner les victimes.

- Impliquer les leaders religieux pour déconstruire les mythes.

Ce drame récent en Gambie ne doit pas rester un fait divers. Il doit servir de catalyseur pour intensifier les efforts contre les MGF, non seulement dans ce pays, mais dans tous ceux où cette pratique persiste. Chaque vie perdue est un appel à l’action, un rappel que le combat pour les droits des femmes et des filles est loin d’être terminé.