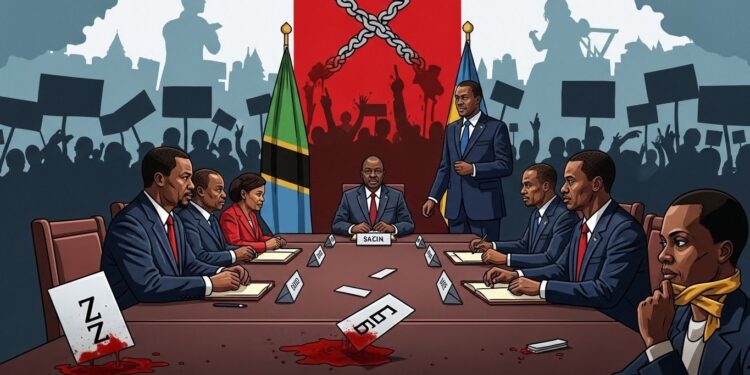

Imaginez un pays où les urnes, censées incarner l’espoir démocratique, se transforment en catalyseur de chaos et de deuil. En Tanzanie, cette réalité a éclaté au grand jour le 29 octobre dernier, lorsque les élections législatives et présidentielle ont viré au cauchemar. Des rues autrefois animées par l’enthousiasme populaire se sont muées en scènes de répression brutale, laissant derrière elles un sillage de questions lancinantes sur la fragilité des institutions et le prix de la contestation.

Un scrutin entaché de soupçons et de sang

Le jour du vote, ce qui devait être une célébration de la souveraineté populaire a rapidement dégénéré. Les allégations de fraudes massives ont fusé de toutes parts, portées par une opposition déterminée et des observateurs internationaux sceptiques. La victoire écrasante de la présidente en exercice, avec un score flirtant les 98 % des suffrages, a allumé la mèche d’une indignation collective qui ne demandait qu’à exploser.

Cette disproportion apparente n’était pas un simple chiffre sur un bulletin ; elle symbolisait pour beaucoup un hold-up sur la volonté du peuple. Les manifestations ont surgi comme une marée, spontanées et furieuses, réclamant non seulement la vérité sur les résultats, mais aussi un changement profond dans un système perçu comme verrouillé. Pourtant, au lieu d’un dialogue, c’est la force armée qui a répondu, transformant les places publiques en champs de bataille.

Les premières étincelles de la contestation

Avant même la proclamation officielle des résultats, des irrégularités flagrantes ont été signalées dans plusieurs régions. Des bureaux de vote fermés prématurément, des bulletins pré-remplis, des intimidations contre les électeurs : ces pratiques, bien que niées par les autorités, ont alimenté un sentiment d’injustice palpable. L’opposition, unie dans sa dénonciation, a appelé à une mobilisation massive, transformant le scrutin en un référendum sur la légitimité du pouvoir en place.

Dans les grandes villes comme Dar es Salaam, Mwanza ou Arusha, les foules se sont rassemblées, scandant des slogans de liberté et de transparence. Ces rassemblements, initialement pacifiques, incarnaient l’aspiration d’une jeunesse tanzanienne lasse des promesses non tenues. Mais la réponse des forces de l’ordre a été impitoyable, avec des gaz lacrymogènes, des balles réelles et des arrestations arbitraires qui ont vite fait basculer l’ambiance en tragédie.

Ce n’était pas une surprise totale. La Tanzanie, souvent vue comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Est, portait en elle des tensions sous-jacentes. Des années de gouvernance autoritaire avaient érodé la confiance dans les institutions, rendant explosive toute perception de partialité électorale. Ainsi, le 29 octobre n’était pas qu’un jour d’élection ; c’était le point de rupture d’un système sous pression.

Les élections ne sont pas seulement un événement ; elles sont le miroir d’une société, reflétant ses fractures et ses espoirs.

Cette citation, tirée d’un observateur anonyme proche des événements, résume bien l’enjeu. Au-delà des chiffres, c’est l’âme d’une nation qui était en jeu, et les violences qui ont suivi ont gravement entamé ce tissu social déjà fragile.

La spirale de la répression

À mesure que les protestations s’intensifiaient, la réaction du gouvernement s’est durcie. Les autorités, accusées de complicité dans les fraudes, ont opté pour une stratégie de containment musclé. Les routes ont été barrées, les communications entravées, et les forces de sécurité déployées en nombre pour mater toute velléité de soulèvement.

Le blackout internet, imposé au pic des troubles, a isolé les citoyens du monde extérieur. Cette mesure, justifiée par des motifs de sécurité, a en réalité amplifié la peur et l’incertitude. Sans accès à l’information, les rumeurs ont proliféré, alimentant un climat de suspicion où chaque bruit de sirène pouvait signifier un nouveau drame.

Les rapports font état d’une escalade rapide : des charges à cheval sur les manifestants, des tirs à bout portant, et des disparitions mystérieuses qui hanteront longtemps les familles endeuillées. L’opposition, bien que muselée, a documenté ces exactions, compilant des témoignages glaçants de témoins oculaires. Ces voix, souvent étouffées dans le tumulte, rappellent que derrière chaque statistique se cache une histoire humaine déchirante.

- Blocage des réseaux sociaux pour limiter la diffusion d’images accablantes.

- Déploiement massif de la police anti-émeute dans les zones urbaines sensibles.

- Arrestations préventives de leaders d’opposition pour briser la chaîne de commandement des manifestations.

Ces tactiques, bien rodées, visaient à étouffer la flamme avant qu’elle ne devienne un incendie. Mais au prix de quel coût ? Les cicatrices laissées par cette répression ne se refermeront pas facilement, marquant au fer rouge une génération entière.

Le bilan humain : un voile de silence

Le plus troublant dans cette affaire reste l’opacité entourant le nombre de victimes. Les autorités tanzaniennes, muettes sur le sujet, refusent de publier un bilan officiel, laissant un vide que l’opposition comble par des estimations alarmantes. On parle d’au moins 800 morts, un chiffre qui, s’il est vérifié, placerait ces événements parmi les plus sanglants de l’histoire récente du pays.

Ces pertes ne sont pas de simples abstractions ; elles représentent des vies fauchées dans la fleur de l’âge, des familles brisées, des communautés en deuil. Des vidéos clandestines, tournées malgré le black-out, montrent des corps inertes dans les rues, évacués à la hâte sous le couvert de la nuit. Cette discrétion forcée soulève des soupçons de dissimulation systématique.

Les allégations les plus graves portent sur la disparition de cadavres, enfouis dans des fosses communes pour effacer les traces d’une répression démesurée. Des sources locales évoquent des camions nocturnes transportant des dépouilles vers des sites isolés, loin des regards indiscrets. Cette pratique, si confirmée, constituerait une violation flagrante des droits humains, comparable à des horreurs vues ailleurs sur le continent.

Dans l’ombre des élections, les tombes anonymes deviennent les seuls témoins d’une vérité qu’on veut enterrer.

Face à ce mur du silence, les familles des disparus mènent un combat acharné pour des réponses. Des veillées improvisées dans les quartiers populaires, des pétitions circulant sous le manteau : ces gestes de résistance quotidienne rappellent que le deuil, en politique, est aussi un acte de défiance.

L’appel à la retenue des diplomates étrangers

Vendredi dernier, dans une réunion tendue avec le corps diplomatique accrédité, le ministre des Affaires étrangères a franchi un pas audacieux. Informant les ambassadeurs des « troubles » survenus en marge du scrutin, il les a exhortés à la discrétion. Cette demande, formulée avec une courtoisie diplomatique, cache mal une injonction claire : cessez de commenter publiquement la situation.

Le communiqué officiel du ministère souligne que de nombreuses déclarations, bien qu’issues d’intentions louables, risquent de « perturber ou déformer l’enquête en cours ». C’est un argument habile, invoquant la souveraineté nationale pour museler les critiques internationales. Pourtant, ces voix extérieures, souvent les seules à porter l’écho des opprimés, jouent un rôle crucial dans la pression pour la transparence.

La diplomatie tanzanienne, habituée à naviguer dans les eaux troubles de la realpolitik africaine, sait que l’opinion mondiale peut influencer le cours des événements. En demandant la retenue, le gouvernement cherche à gagner du temps, à consolider son récit officiel avant que les faits ne deviennent irréfutables. Mais cette stratégie isolationniste pourrait se retourner contre elle, isolant davantage le pays sur la scène internationale.

Nous respectons la liberté d’expression, mais ces libertés doivent s’exercer dans les limites de la responsabilité.

Extrait du communiqué ministériel

Cette phrase, emblématique de l’approche gouvernementale, illustre le délicat équilibre entre droits et devoirs. Elle invite à une réflexion plus large sur le rôle des diplomates : doivent-ils se contenter d’observer, ou ont-ils le devoir moral d’alerter sur les injustices ? Dans un monde interconnecté, le silence peut être complice.

La commission d’enquête : une lueur d’espoir ou un écran de fumée ?

Dans un geste visant à apaiser les tensions, la présidente a annoncé la création d’une commission d’enquête chargée de « déterminer la cause » des événements. Présentée comme un outil de « réconciliation nationale », cette instance promet une analyse impartiale des faits, avec des recommandations pour l’avenir. Sur le papier, c’est une avancée ; dans la réalité, c’est un sujet de discorde.

L’opposition, méfiante, balaie d’un revers de main cette initiative, la qualifiant de « ni indépendante ni impartiale ». Composée majoritairement de figures alignées sur le pouvoir, la commission risque de produire un rapport édulcoré, minimisant les responsabilités étatiques. Cette critique n’est pas infondée : dans de nombreux contextes similaires, de telles structures ont servi de valve de sécurité plutôt que de vecteur de justice.

Pourtant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Si la commission parvient à documenter les faits, même partiellement, elle pourrait ouvrir la porte à des réformes. Des auditions publiques, des expertises indépendantes : ces mécanismes, s’ils sont implémentés rigoureusement, pourraient restaurer un minimum de confiance. Mais pour l’heure, c’est un pari risqué, suspendu à la volonté politique réelle.

| Aspect | Promesses | Critiques |

| Indépendance | Analyse objective des causes | Membres pro-gouvernementaux |

| Transparence | Rapport public attendu | Risque d’opacité dans les travaux |

| Impact | Réconciliation nationale | Manque de sanctions concrètes |

Ce tableau synthétise les enjeux : une opportunité pour guérir les plaies, ou un simple rituel pour clore le chapitre sans remous ? L’avenir le dira, mais les regards sont rivés sur cette instance comme sur un baromètre de la santé démocratique tanzanienne.

Critiques des médias et annulation des festivités

Parallèlement à ces développements, le porte-parole du gouvernement n’a pas mâché ses mots à l’égard de la presse étrangère. Accusés de « couverture biaisée », plusieurs organes médiatiques ont été épinglés pour leurs reportages sur les violences. Cette offensive verbale s’inscrit dans une stratégie plus large de contrôle narratif, où le discours officiel prime sur les faits rapportés.

Dimanche, ces déclarations ont fusé, soulignant un décalage flagrant entre la version gouvernementale et les enquêtes journalistiques. Les médias, souvent les premiers à braver les interdits pour documenter les abus, deviennent ainsi des cibles prioritaires. Cette hostilité envers la presse libre mine non seulement la crédibilité du régime, mais aussi les fondements d’une société ouverte.

En écho à cette tension, l’annonce de l’annulation des célébrations de la fête nationale le 9 décembre a surpris plus d’un. Prévue comme un moment de joie collective, cette décision intervient alors que des manifestations étaient d’ores et déjà planifiées. C’est un aveu implicite de la fragilité sécuritaire, un report sine die d’une normalité qui semble encore hors de portée.

- Critique acerbe des reportages étrangers comme « biaisés ».

- Annulation des festivités pour éviter l’escalade des tensions.

- Signal d’une vigilance accrue face aux risques de nouvelles mobilisations.

Ces mesures, bien que pragmatiques, renforcent le sentiment d’un pays en suspens, où la routine festive cède la place à une prudence omniprésente. Elles rappellent que la stabilité, si chère au gouvernement, se paie au prix fort de libertés rognées.

Les inculpations pour trahison : un acharnement judiciaire

Du côté judiciaire, la réponse a été tout aussi ferme. Selon des sources fiables, pas moins de 641 personnes ont été mises en examen pour « trahison » en lien avec leur participation aux manifestations d’octobre. Ce chef d’accusation, lourd de connotations historiques, vise à criminaliser l’acte même de protester, transformant des citoyens ordinaires en ennemis de l’État.

Ces poursuites, concentrées dans des bastions de l’opposition comme Mwanza, Arusha et Dar es Salaam, illustrent une volonté de décapiter le mouvement contestataire. Des étudiants, des militants, des passants pris dans la tourmente : tous risquent des peines sévères pour avoir osé hausser la voix. C’est une justice sélective, où l’intention politique prime sur les faits.

Pourtant, un léger espoir émerge : plus de 200 inculpés ont vu leurs charges levées dans ces mêmes villes. Ces libérations, saluées par les défenseurs des droits humains, pourraient signaler un assouplissement tactique. Mais est-ce le début d’une clémence générale, ou un simple geste cosmétique pour apaiser les critiques ? Les observateurs attendent de voir.

La trahison n’est pas dans les rues, mais dans le détournement de la voix du peuple.

Réflexion d’un avocat engagé dans la défense des inculpés

Cette affaire judiciaire met en lumière les rouages d’un système où le droit sert de bouclier au pouvoir. Elle interroge aussi la résilience de la société civile tanzanienne, capable de transformer l’adversité en moteur de changement.

Contexte historique : racines d’une crise annoncée

Pour comprendre l’ampleur de ces événements, il faut remonter aux racines profondes de la politique tanzanienne. Depuis l’indépendance en 1961, le pays a oscillé entre multipartisme naissant et autoritarisme soft, sous l’égide du parti au pouvoir. Les élections passées, souvent contestées, ont posé les jalons d’une méfiance croissante envers le processus démocratique.

La présidence actuelle, marquée par une transition récente, promettait un renouveau. Des réformes timides, un discours inclusif : ces signaux avaient suscité un espoir fugace. Mais les vieilles habitudes ont resurgi, avec une centralisation du pouvoir qui étouffe toute dissidence. Cette crise post-électorale n’est donc pas un accident, mais le symptôme d’un mal structurel.

Sur le plan régional, la Tanzanie n’est pas isolée. Des parallèles avec des soulèvements voisins, comme au Soudan ou en Éthiopie, soulignent un vent de contestation balayant l’Afrique. Ces mouvements, portés par une génération connectée et impatiente, défient les narratifs officiels et exigent une gouvernance accountable.

Implications internationales : un test pour la diplomatie

L’exhortation aux ambassadeurs n’est pas anodine ; elle place la communauté internationale face à un dilemme. D’un côté, le respect de la souveraineté ; de l’autre, l’impératif humanitaire. Les grandes puissances, liées par des accords économiques avec la Tanzanie, hésitent à franchir la ligne rouge, craignant de perturber des partenariats stratégiques.

Les organisations comme l’Union africaine ou les Nations Unies observent de près, prêtes à intervenir si les violations s’aggravent. Des sanctions ciblées, des missions d’observation : ces outils pourraient forcer la main du gouvernement. Mais pour l’instant, c’est un jeu d’attente, où chaque déclaration pèse lourd dans la balance.

Les ONG internationales, moins entravées par la diplomatie, multiplient les appels à l’action. Leurs rapports, riches en témoignages et preuves, deviennent des armes dans l’arsenal de la pression morale. Ils rappellent que la silence des puissants est souvent le meilleur allié des oppresseurs.

- Rôle pivot des ambassades dans la veille des droits humains.

- Potentiel d’une médiation régionale pour désamorcer la crise.

- Impact économique des tensions sur les investissements étrangers.

- Appels croissants à une enquête indépendante sous égide onusienne.

Ces éléments soulignent l’interconnexion des destins : ce qui se passe en Tanzanie résonne bien au-delà de ses frontières, interrogeant notre capacité collective à défendre les principes démocratiques.

Voix de l’opposition : résilience face à l’adversité

Au cœur de cette tempête, l’opposition tanzanienne fait preuve d’une résilience remarquable. Malgré les arrestations et les menaces, ses leaders continuent de dénoncer les irrégularités, compilant des preuves pour un éventuel recours judiciaire. Leur discours, mêlant indignation et appel à l’unité, galvanise les bases et maintient la flamme de la contestation.

Des figures emblématiques émergent, transformant le deuil en engagement. Des mères de disparus qui deviennent porte-voix, des intellectuels qui analysent les failles du système : ces portraits humains ajoutent une dimension émouvante à la lutte. Ils incarnent l’idée que la démocratie n’est pas donnée, mais conquise au quotidien.

Cette dynamique interne, couplée à un soutien diaspora, pourrait catalyser un mouvement plus large. Des pétitions en ligne, des campagnes de sensibilisation : les outils numériques, même sous censure, permettent de contourner les barrières. C’est une leçon de créativité face à la répression, prouvant que l’esprit humain est plus fort que les chaînes.

Perspectives d’avenir : vers une réconciliation authentique ?

Tandis que la poussière retombe, la question lancinante reste : comment rebâtir sur des ruines ? La réconciliation prônée par le gouvernement nécessitera plus qu’une commission ; elle exigera des concessions réelles, comme la libération des prisonniers politiques et des réformes électorales profondes. Sans cela, les plaies saigneront à nouveau au moindre faux pas.

La société tanzanienne, diverse et résiliente, porte en elle les germes d’un renouveau. Des initiatives locales de dialogue intercommunautaire, des forums citoyens : ces espaces, loin des palais présidentiels, pourraient forger un consensus durable. Ils rappellent que la paix véritable naît du bas, non du haut.

Sur le plan régional, une implication accrue des voisins pourrait stabiliser la situation, en partageant expériences et ressources. L’Afrique, continent des possibles, a déjà connu des transitions réussies ; la Tanzanie pourrait s’en inspirer pour tracer sa voie.

La réconciliation n’est pas un mot ; c’est un chemin pavé de vérité et de justice.

En conclusion, les violences post-électorales en Tanzanie ne sont pas qu’un chapitre sombre de l’histoire récente ; elles sont un appel à l’action. Pour les Tanzaniens, c’est l’occasion de redéfinir leur contrat social ; pour le monde, un rappel que la vigilance est le prix de la liberté. Alors que l’enquête avance, gardons les yeux rivés sur ce pays d’Afrique de l’Est, où bat encore le cœur d’une démocratie en gestation.

Réfléchissons ensemble

Que pensez-vous de cette crise ? La retenue diplomatique est-elle une vertu ou une faiblesse ? Partagez vos vues dans les commentaires ci-dessous.

Maintenant, plongeons plus profondément dans les ramifications de cette affaire. Les implications économiques, par exemple, sont sous-estimées. La Tanzanie, avec ses ressources minières et touristiques, dépend heavily des investissements étrangers. Une image ternie par les violences pourrait freiner les flux capitaux, aggravant une économie déjà vulnérable. Des secteurs comme le tourisme, pilier du PIB, risquent de voir leurs revenus chuter face à des avis de voyage restrictifs émis par les chancelleries.

Les entrepreneurs locaux, pris en étau entre instabilité politique et pressions sécuritaires, naviguent en eaux troubles. Des petites entreprises, souvent au cœur des manifestations, paient le prix fort des fermetures forcées et des pillages sporadiques. Cette crise révèle ainsi les interconnexions entre politique et économie, où un scrutin biaisé peut ébranler des fondations entières.

Du point de vue sociétal, les fractures ethniques et régionales, habituellement contenues, menacent de s’élargir. Le Tanganyika continental, épicentre des troubles, contraste avec l’archipel de Zanzibar, souvent perçu comme plus stable. Cette division, héritée de l’histoire coloniale, pourrait être exploitée pour diviser davantage, rendant la cohésion nationale un défi majeur.

Les femmes, en particulier, émergent comme actrices clés de la résistance. Mères, épouses, activistes : elles portent une charge disproportionnée du deuil tout en militant pour le changement. Leurs histoires, trop souvent occultées, méritent d’être amplifiées, car elles incarnent la force tranquille d’une société en mutation.

Quant à la jeunesse, démographie majoritaire en Tanzanie, elle est le moteur de ce soulèvement. Éduquée, connectée malgré les coupures, elle rejette le statu quo et rêve d’un avenir où les élections comptent vraiment. Ignorer cette vague générationnelle serait une erreur fatale pour tout régime.

En élargissant le regard, cette crise interroge le modèle démocratique africain. Importé et adapté, il peine parfois à s’enraciner dans des contextes pluriels. Des réformes comme le vote électronique ou des observateurs locaux renforcés pourraient pallier ces faiblesses, mais nécessitent une volonté politique sincère.

Les leçons tirées de la Tanzanie pourraient irriguer d’autres nations en approche électorale. Partager ces expériences, via des forums panafricains, favoriserait une solidarité continentale contre les dérives autoritaires. C’est dans cette perspective que réside l’espoir d’une Afrique plus juste.

Pour clore ce panorama, notons que la culture tanzanienne, riche de sa musique et de ses traditions, offre un terrain fertile pour la guérison. Des artistes engagés, des griots modernes, utilisent l’art pour cathartiser le trauma collectif. Ces expressions, vibrantes et authentiques, rappellent que même dans l’obscurité, la créativité tanzanienne illumine le chemin.

Ainsi, au-delà des drames immédiats, cette séquence post-électorale pourrait catalyser une renaissance. Une Tanzanie plus inclusive, où la voix du peuple n’est plus un murmure étouffé, mais un chœur puissant. L’histoire, impitoyable juge, attend de voir si le pays saisira cette opportunité historique.