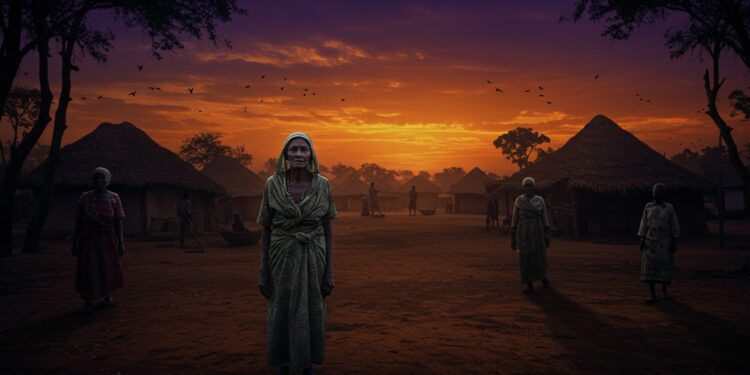

Imaginez un village où le simple fait d’être accusé de sorcellerie peut vous arracher à votre famille, vous plonger dans l’isolement et marquer votre vie à jamais. En Gambie, entre 2008 et 2009, une chasse aux sorcières orchestrée par les autorités a semé la terreur dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Des centaines de personnes, souvent des femmes âgées, ont été arrachées à leurs foyers, torturées et forcées à consommer des potions dangereuses. Plus d’une décennie plus tard, ces victimes portent encore les stigmates de cette période sombre, tant sur le plan psychologique que social. Cet article explore les séquelles durables de ces persécutions et les appels à la justice qui résonnent encore aujourd’hui.

Une chasse aux sorcières sous la dictature

Entre 2008 et 2009, la Gambie, petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal, a été le théâtre d’une campagne de persécution sans précédent. Sous le régime autoritaire de Yahya Jammeh, au pouvoir de 1994 à 2017, des centaines de personnes ont été accusées de sorcellerie et traquées dans leurs villages. Ces accusations, souvent infondées, visaient principalement des femmes âgées, perçues comme vulnérables dans les communautés rurales. Selon des témoignages, ces victimes étaient enlevées par des groupes armés, soutenus par les forces de l’ordre, et conduites dans des lieux isolés, parfois même le village natal de l’ancien président.

Dans ces centres de détention secrets, les victimes subissaient des traitements inhumains : passages à tabac, tortures physiques et psychologiques, et administration forcée de potions hallucinogènes. Ces mixtures, censées « guérir » la sorcellerie, ont causé des dommages graves à la santé de nombreuses personnes. Selon une organisation internationale, environ un millier de personnes auraient été enlevées avec le soutien du gouvernement, dans un climat de peur généralisée.

Pourquoi une telle chasse aux sorcières ?

Les raisons derrière cette campagne restent floues, mais plusieurs hypothèses émergent. Yahya Jammeh, connu pour sa superstition, aurait cru que des sorciers étaient responsables de la mort de sa tante, ce qui aurait déclenché cette traque. Cependant, une étude récente, menée en 2022 par des chercheurs d’universités britanniques et gambiennes, révèle une autre perspective. Pour 89 % des participants interrogés, cette chasse avait un objectif politique : terroriser la population et empêcher toute opposition au régime. Une autre part importante, 87 %, estime qu’elle visait à semer la division au sein des communautés.

« Ces persécutions n’étaient pas juste une question de croyance. Elles servaient à contrôler et diviser, » explique un chercheur impliqué dans l’étude.

Pourtant, un quart des personnes interrogées continue de croire que ces rafles répondaient à une menace réelle de sorcellerie. Cette croyance, profondément ancrée dans les zones rurales gambiennes, montre à quel point la sorcellerie reste un sujet sensible, souvent associé à des malheurs comme les décès, les maladies ou les difficultés financières.

Des cicatrices qui ne s’effacent pas

Les victimes de ces persécutions, majoritairement des femmes âgées, continuent de vivre avec des blessures invisibles. L’étude, financée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), montre que la stigmatisation sociale reste un fardeau quotidien. Ces personnes, accusées à tort, sont souvent mises à l’écart par leurs communautés. Elles évitent les rassemblements sociaux, comme les funérailles ou les cérémonies de naissance, par peur des jugements et des commérages.

Une victime confie : « Les gens ont tendance à nous éviter. Nous n’assistons plus aux événements de la vie locale. » Ce rejet s’étend parfois à leurs familles, enfants et même à leurs villages entiers, amplifiant l’isolement. Les traumatismes psychologiques, causés par les tortures et l’humiliation, persistent également, rendant la reconstruction personnelle et sociale particulièrement difficile.

Chiffres clés de l’étude :

- 153 personnes interrogées dans cinq communautés gambiennes.

- 89 % pensent que les persécutions visaient à terroriser la population.

- 25 % croient encore à une menace réelle de sorcellerie.

- 41 décès recensés en 2009 liés à ces persécutions.

La sorcellerie : une croyance persistante

En Gambie, la croyance en la sorcellerie reste profondément enracinée, surtout dans les zones rurales. Les prétendues sorcières, souvent des veuves âgées, sont accusées d’être à l’origine de malheurs divers : maladies, infertilité, décès ou revers financiers. Cette perception, bien que culturelle, a été instrumentalisée sous le régime de Jammeh, rendant la situation unique. Contrairement aux accusations traditionnelles, celles-ci étaient orchestrées par les autorités, ce qui a amplifié leur impact.

Le chercheur Mick Finlay, qui a dirigé l’étude, souligne : « Ce qui rend cette chasse aux sorcières exceptionnelle, c’est son organisation par l’État. Cela a créé un climat de méfiance durable. » Les communautés, divisées par ces accusations, peinent à se réconcilier, et les victimes restent marquées par un sentiment d’injustice.

Un appel à la justice et à la réparation

Les victimes ne demandent pas seulement une reconnaissance de leurs souffrances, mais aussi une réparation publique. Beaucoup souhaitent que le gouvernement gambien prenne position officiellement pour réhabiliter leur réputation. « Nous voulons que les autorités disent publiquement que nous ne sommes pas des sorciers, » déclare une victime. Cette démarche, bien que simple, pourrait aider à restaurer leur dignité et à apaiser les tensions communautaires.

« Après une dictature, réparer la réputation des victimes est une étape essentielle pour reconstruire une société, » explique Mick Finlay.

Une Commission vérité, réconciliation et réparations, mise en place pour enquêter sur les violations des droits humains sous Jammeh, a recommandé la création d’une loi criminalisant les accusations de sorcellerie. Cette mesure pourrait non seulement protéger les futures victimes, mais aussi envoyer un signal fort contre la stigmatisation.

Vers une société plus unie ?

La route vers la guérison est encore longue pour les victimes et leurs communautés. La stigmatisation, profondément ancrée, nécessite des efforts collectifs pour être surmontée. Les initiatives communautaires, soutenues par des organisations internationales, pourraient jouer un rôle clé dans la réconciliation. Des dialogues locaux, des campagnes de sensibilisation et des programmes de soutien psychologique sont autant de pistes envisagées.

En parallèle, le gouvernement gambien doit prendre des mesures concrètes pour répondre aux attentes des victimes. Une reconnaissance officielle des torts subis, combinée à des réparations, pourrait poser les bases d’une société plus inclusive. Mais le défi reste de taille dans un pays où les croyances traditionnelles et les traumatismes du passé coexistent.

| Défis actuels | Solutions proposées |

|---|---|

| Stigmatisation sociale | Campagnes de sensibilisation communautaire |

| Traumatismes psychologiques | Programmes de soutien psychologique |

| Divisions communautaires | Dialogues locaux pour la réconciliation |

En Gambie, les cicatrices de la chasse aux sorcières sous Jammeh rappellent les ravages d’un régime autoritaire. Mais elles témoignent aussi de la résilience des victimes, qui continuent de se battre pour leur dignité. Leur histoire est un appel à l’action : pour la justice, pour la réconciliation, et pour un avenir où personne ne sera plus ostracisé pour des accusations infondées. La société gambienne, encore marquée par son passé, a une chance de se reconstruire, à condition que les voix des victimes soient enfin entendues.