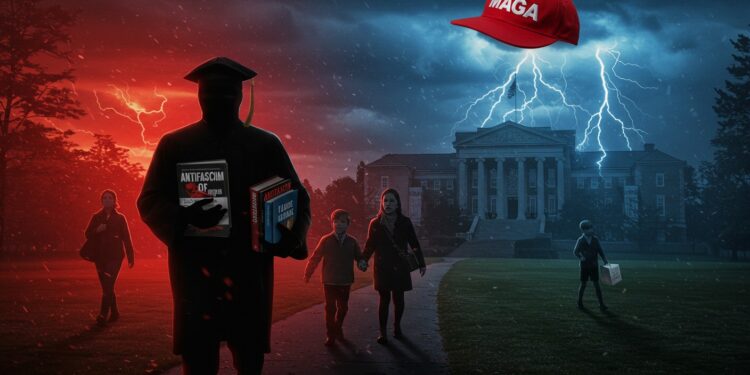

Imaginez un instant : vous êtes un historien passionné par les mouvements de résistance contre l’extrémisme, et du jour au lendemain, votre vie bascule dans le cauchemar. Une lettre anonyme promet de vous éliminer devant vos propres élèves, votre adresse est diffusée en ligne, et même votre billet d’avion pour l’exil se volatilise au dernier moment. C’est l’histoire vécue par Mark Bray, un spécialiste reconnu des courants antifascistes, qui a dû abandonner son foyer aux États-Unis pour protéger sa famille.Analysant la demande- La demande concerne la rédaction d’un article de blog en français sur un spécialiste des « Antifas » quittant les États-Unis. Dans un climat politique où les mots deviennent armes, ce récit personnel éclaire les fractures profondes d’une nation divisée.

Un départ précipité sous haute tension

Mark Bray, âgé de 43 ans, enseigne l’histoire à l’université Rutgers, dans le New Jersey. Spécialiste des dynamiques antifascistes, il a consacré des années à décortiquer ces mouvements qui se dressent contre les idéologies d’extrême droite. Mais récemment, son expertise s’est muée en fardeau lourd à porter. Des messages menaçants ont envahi sa boîte de réception, culminant avec une alerte récente incluant son adresse précise. Informée, la police locale et l’administration universitaire ont réagi, mais cela n’a pas suffi à restaurer un semblant de sérénité.

Dans un courriel adressé à ses étudiants ce dimanche, Bray a partagé son désarroi avec une franchise déchirante. « Ma famille et moi ne nous sentons plus en sécurité chez nous et avons décidé de passer le reste de l’année en Europe », écrivait-il. Ce choix n’est pas anodin ; il implique de rompre avec une routine établie, de déraciner des enfants encore jeunes et de mettre en pause une carrière florissante. L’émotion transparaît dans chaque mot, rappelant que derrière les débats abstraits sur l’idéologie, il y a des vies concrètes, fragiles et précieuses.

« Cette semaine (…) j’ai reçu une nouvelle menace de mort ainsi qu’un autre message avec mon adresse. »

Mark Bray, dans son message aux étudiants

Le mercredi suivant, l’espoir d’un nouveau départ s’est heurté à l’absurde. En route pour l’Espagne, après avoir franchi les contrôles de sécurité aéroportuaire, la famille Bray a vu sa réservation annulée par une main invisible. « Une chose très étrange s’est produite », confie-t-il, le ton empreint d’incrédulité. Aujourd’hui, leur maison est vide, les enfants sortis de l’école, et l’Europe reste une destination floue, gardée secrète pour éviter d’attirer davantage l’attention. Ce n’est plus seulement de la peur ; c’est une existence en suspens, rythmée par la vigilance constante.

Les racines d’une expertise controversée

Pour comprendre l’ampleur de cette tourmente, il faut remonter aux sources de l’engagement de Bray. Historien chevronné, il a produit plusieurs ouvrages explorant l’antifascisme et les mobilisations de gauche. Ces travaux, rigoureux et documentés, visent à éclairer plutôt qu’à prôner. Pourtant, dans un contexte polarisé, la frontière entre analyse objective et militantisme présumé s’effrite rapidement. Bray admet un passé activiste, notamment sa participation au mouvement Occupy Wall Street en 2011, cette vague anticapitaliste qui a secoué les places publiques mondiales.

Mais il insiste : jamais il n’a intégré un groupe antifasciste formel. Son rôle est celui de l’observateur, du passeur de savoir, pas du combattant de rue. Cette nuance, essentielle, se perd dans le tumulte des accusations. « J’ai écrit un livre sur le sujet », explique-t-il, pointant du doigt comment une simple publication peut transformer un érudit en cible. Dans une ère où l’information circule à la vitesse de l’éclair, les simplifications outrancières deviennent des armes redoutables, amplifiées par les algorithmes des réseaux sociaux.

Occupy Wall Street, ce soulèvement spontané contre les inégalités économiques, a marqué une génération. Des tentes plantées à Zuccotti Park, à New York, aux échos mondiaux, il incarnait une rage collective face à la finance débridée. Bray y a trouvé un écho à ses recherches, mais sans jamais franchir le pas vers l’action directe.

Ce positionnement intellectuel, loin d’apaiser, attise les feux. À 43 ans, avec une famille à charge, Bray mesure le prix de cette visibilité forcée. Ses enfants, innocents dans cette équation, paient le tribut d’une société où les idées se paient parfois en sécurité personnelle. C’est un rappel brutal que l’académie, censée être un sanctuaire de la pensée libre, peut devenir un champ de mines idéologique.

L’escalade des menaces : de l’écran à la réalité

Tout a basculé le 10 septembre, jour funeste où un influenceur pro-Trump, Charlie Kirk, a été assassiné. Dans la foulée, des publications sur les réseaux sociaux ont mis Bray dans leur viseur. Jack Posobiec, figure de l’extrême droite, l’a qualifié de « professeur terroriste ». Andy Ngo, connu pour ses contenus conservateurs, l’a estampillé « militant antifasciste ». Ces étiquettes, lancées comme des flèches empoisonnées, ont rapidement fait mouche auprès d’un public chauffé à blanc.

Le timing est révélateur : ces attaques virtuelles coïncident avec une invitation à la Maison Blanche. Le mercredi, Posobiec et Ngo étaient aux côtés de Donald Trump lors d’un événement focalisé sur la « menace Antifa ». Kristi Noem, en charge de la Sécurité intérieure, y a comparé ces groupes à des entités plus sinistres encore que l’État islamique ou le Hamas. Une rhétorique incendiaire qui élève l’antifascisme au rang de péril existentiel, effaçant d’un trait les distinctions entre activisme et terrorisme.

« Me tuer devant mes étudiants. »

Contenu d’une menace reçue par Mark Bray

La première menace de mort suit de près, crue et viscérale : un anonyme promet de l’exécuter face à ses élèves. Ce n’est plus un débat ; c’est une incursion dans le domaine du harcèlement mortel. Bray, habitué aux controverses académiques, se retrouve projeté dans un scénario digne d’un thriller géopolitique. La pétition lancée par l’antenne locale de Turning Point USA, organisation fondée par Kirk, récolte plus de mille signatures en un temps record.

- Accusation de militantisme sans preuve tangible.

- Demande de renvoi immédiat de l’université.

- Portée comme une « menace pour les étudiants conservateurs ».

Le texte de la pétition respire la peur orchestrée : « Avec la tendance actuelle du terrorisme de gauche, avoir un leader du mouvement Antifa sur le campus est une menace. » Bray figure aussi sur une « liste des professeurs à surveiller » maintenue par cette même entité. Ces outils de mobilisation en ligne transforment des soupçons en meute, où l’anonymat encourage les extrêmes.

Le contexte politique : quand l’État cible l’académie

Depuis son retour à la présidence en janvier, Donald Trump a multiplié les assauts contre les bastions de la pensée critique. Les universités, ces temples du savoir, sont en première ligne. Des programmes d’études jugés trop progressistes sont mis au ban, des subventions vitales gelées sans préavis, et des chercheurs déclarés indésirables pour des motifs politiques supposés. Cette offensive systématique s’inscrit dans une vision où la dissent est synonyme de subversion.

Trump instrumentalise les Antifas pour discréditer les manifestations populaires. En les assimilant au terrorisme, il étend cette étiquette à quiconque ose critiquer son agenda. « Ils essaient d’étendre ce mot à tous ceux qu’ils n’aiment pas », dénonce Bray. Et lui, par son livre sur l’antifascisme, devient un bouc émissaire idéal. La nébuleuse Antifa, informelle et décentralisée, sans structure légale, a été labellisée organisation terroriste par l’administration. Un coup de filet large qui ratisse bien au-delà des actes violents.

| Mesure anti-universitaire | Impact observé |

|---|---|

| Gel de subventions | Perte financière pour des labs de recherche |

| Interdiction de programmes | Censure de thématiques sensibles |

| Persona non grata pour chercheurs | Exils forcés comme celui de Bray |

Ces politiques ne sont pas isolées ; elles s’inscrivent dans une vague plus large. En mars, plusieurs professeurs avaient déjà annoncé leur départ pour le Canada, fuyant un environnement devenu hostile. Des étudiants, à leur tour, optent pour des destinations étrangères, emportant avec eux le rêve d’une éducation impartiale. L’académie américaine, jadis phare mondial, vacille sous les assauts idéologiques, forçant ses gardiens du savoir à l’exil.

La réponse institutionnelle : entre soutien et silence

L’université Rutgers n’est pas restée les bras croisés. Dans un communiqué officiel, une porte-parole réaffirme l’engagement de l’établissement : fournir un cadre sécurisé pour l’enseignement, la recherche et l’expression libre. « Où tous les membres de notre communauté peuvent partager leurs opinions sans crainte d’intimidation ou de harcèlement », précise-t-elle. Pourtant, sur les détails précis – le statut de Bray ou les actions contre les pétitionnaires – le voile du secret est maintenu, protégeant peut-être autant la privacy que l’institution elle-même.

Turning Point USA et l’étudiante à l’origine de la pétition n’ont pas daigné répondre aux sollicitations. Ce mutisme parle volumes : dans les arènes polarisées, la transparence est un luxe rare. Bray, de son côté, mesure le stress accumulé. « Tout cela a été très stressant. Ça l’est encore plus avec de jeunes enfants, ma vie a été bouleversée », avoue-t-il. Sa voix, dans ces confessions, porte l’écho d’une vulnérabilité universelle, celle de l’individu broyé par les engrenages partisans.

Antifascisme : une nébuleuse sous le feu des projecteurs

Pour appréhender pleinement la tempête autour de Bray, il convient d’examiner ce qu’est vraiment l’Antifa. Ce n’est pas une organisation monolithique, mais un réseau fluide d’activistes d’extrême gauche, unis par un refus viscéral du fascisme. Sans hiérarchie formelle, sans porte-parole officiel, elle opère en cellules autonomes, souvent masquées pour éviter la répression. Ses tactiques – contre-manifestations, doxxing d’extrémistes – visent à désamorcer les menaces avant qu’elles ne s’enracinent.

Historiquement, l’antifascisme puise ses racines dans les années 1930, face à la montée des chemises brunes en Europe. Aux États-Unis, il renaît avec vigueur lors des marches de Charlottesville en 2017, où des suprémacistes blancs ont paradé ouvertement. Bray, dans ses écrits, trace cette filiation, soulignant comment ces mouvements protègent les vulnérables sans recourir systématiquement à la violence. Mais dans le narratif trumpien, cette complexité s’évapore : l’Antifa devient le monstre sous le lit, justifiant une répression accrue.

L’antifascisme n’est pas synonyme de chaos ; c’est une vigie contre l’obscurantisme, un rempart bâti par des citoyens ordinaires face à l’horreur totalitaire.

Cette déformation sert un agenda clair : diaboliser les oppositions. Les manifestations post-électorales, souvent pacifiques, sont ainsi tachées du sceau terroriste. Bray en paie le prix fort, son expertise réduite à une caricature. Pourtant, ses recherches rappellent une vérité fondamentale : ignorer l’histoire, c’est la condamner à se répéter. Dans ce contexte, son exil n’est pas qu’une fuite ; c’est un cri d’alarme pour la liberté académique.

Impacts familiaux : le coût humain d’une croisade idéologique

Au-delà des titres et des pétitions, c’est la sphère intime qui souffre le plus. Les enfants de Bray, arrachés à leur école et à leurs amis, naviguent dans l’incertitude. « Avec de jeunes enfants », souligne-t-il, le stress s’amplifie exponentiellement. Les routines quotidiennes – le trajet en bus, les récréations – deviennent des luxes inaccessibles, remplacés par des valises et des regards furtifs. Cette disruption familiale illustre le ricochet des haines politiques sur les innocents.

La maison familiale, jadis havre de paix, est maintenant un lieu hanté par l’angoisse. Quitter les États-Unis n’est pas une aventure ; c’est une nécessité dictée par la survie. Bray envisage l’Europe comme un refuge temporaire, mais les cicatrices perdureront. Comment rebâtir la confiance quand la menace peut surgir d’un clic ? Ce témoignage personnel humanise un débat souvent aride, rappelant que derrière chaque idéologie, il y a des chairs et des âmes.

- Rupture scolaire pour les enfants.

- Abandon du domicile familial.

- Incertaineté sur le retour.

- Impact psychologique durable.

Ces éléments, loin d’être anecdotiques, soulignent l’urgence d’une réflexion collective. Quand la politique envahit le privé à ce point, la société entière en pâtit. Bray n’est pas un cas isolé ; il est le symptôme d’une ère où la dissension se paie cher.

Réactions de la communauté universitaire : solidarité en péril

Dans les couloirs de Rutgers et au-delà, la nouvelle de l’exil de Bray a provoqué un choc. Des collègues expriment leur soutien discret, craignant à leur tour les retombées. L’université, tout en affirmant son attachement à la sécurité, navigue en eaux troubles : protéger un professeur sans aliéner une frange étudiante conservatrice ? La balance penche vers la prudence, au risque de diluer le message de résistance.

Plus largement, l’académie américaine observe avec inquiétude. Des forums en ligne bruissent de discussions sur la « fuite des cerveaux », où des talents fuient vers des cieux plus cléments. Le Canada, l’Europe, même l’Australie, deviennent des phares pour ceux lassés de la censure larvée. Cette hémorragie menace l’excellence même qui fait la renommée des campus US, transformant un atout national en vulnérabilité.

« Nous nous engageons à fournir un environnement sécurisé pour tous. »

Porte-parole de Rutgers

Mais les mots peinent à masquer les actes. Sans poursuites contre les instigateurs des menaces, le précédent est posé : critiquez, et risquez l’exil. Cette équation décourage les vocations, appauvrissant le débat public. Bray, en partant, emporte avec lui non seulement ses livres, mais un pan de la vitalité intellectuelle du pays.

Vers un avenir incertain : espoirs et craintes

Alors que Bray s’installe en Europe, les questions affluent. Retournera-t-il ? L’administration assouplira-t-elle sa poigne sur l’éducation ? Son cas, emblématique, pourrait catalyser un sursaut. Des voix s’élèvent déjà pour dénoncer cette instrumentalisation de la peur, plaidant pour un retour à la raison. Mais dans l’immédiat, c’est l’attente qui domine, suspendue à l’évolution du climat politique.

Ce récit n’est pas qu’une anecdote ; il interroge notre tolérance collective aux extrêmes. Quand un expert est chassé pour ses idées, c’est la démocratie elle-même qui chancelle. Bray, par sa résilience, nous invite à veiller : la vigilance antifasciste n’est pas un relicat du passé, mais un devoir perpétuel. Son exil, douloureux, pourrait bien semer les graines d’une prise de conscience plus large.

Dans l’ombre des menaces, une lumière persiste : celle du savoir qui refuse de se taire.

Pour l’heure, la famille Bray atterrit dans l’inconnu, espérant un répit. Mais le souvenir de cette épreuve marquera à jamais leur trajectoire. Et nous, lecteurs, nous restons avec cette interrogation lancinante : jusqu’où ira la polarisation avant de nous consumer tous ? Ce départ forcé n’est pas une fin, mais un chapitre ouvert sur des luttes à venir.

Élargissement du débat : l’antifascisme en perspective historique

Pour contextualiser davantage, replongeons dans les annales. L’antifascisme n’émerge pas ex nihilo ; il est la réponse viscérale à des horreurs passées. En Espagne, lors de la guerre civile, des volontaires de tous horizons combattaient Franco. En Italie, les partisans défiaient Mussolini dans l’ombre. Ces précurseurs, souvent anonymes, posaient les bases d’une résistance éthique, refusant la normalisation du mal.

Aux États-Unis, le mouvement connaît des phases dormantes et des réveils brutaux. Les années 1980 voient des groupes punk s’opposer aux skinheads néonazis. Les années 2010, avec l’essor du Tea Party puis de Trump, ravivent les braises. Bray, dans ses ouvrages, dissèque ces cycles, montrant comment l’antifascisme s’adapte sans perdre son noyau : protéger la pluralité contre l’uniformité haineuse.

Aujourd’hui, face à une administration qui érige des murs idéologiques, ce legs gagne en urgence. Les Antifas, malgré leur étiquette terroriste, incarnent pour beaucoup une défense proactive. Leurs critiques – opacité, risque de dérapage – sont légitimes, mais les diaboliser en bloc occulte leur rôle de sentinelle. Bray, par ses analyses nuancées, comble ce vide, au prix de sa tranquillité.

Les influenceurs au cœur de la tempête médiatique

Posobiec et Ngo ne sont pas de simples commentateurs ; ils sont des architectes de narratifs. Posobiec, avec son passé dans la désinformation, excelle à tisser des théories conspirationnistes. Ngo, documentariste autoproclamé, capture des scènes de chaos pour alimenter un discours anti-gauche. Leur invitation à la Maison Blanche n’est pas anodine : c’est une validation officielle, un signal que leurs croisades ont l’oreille du pouvoir.

Charlie Kirk, dont l’assassinat catalyse cette affaire, fondait Turning Point USA pour « combattre le marxisme culturel » sur les campus. Son organisation, bien financée, déploie un réseau d’étudiants activistes, pétitions à l’appui. Cette machine à influencer transforme des campus en arènes, où les professeurs comme Bray deviennent des trophées à abattre. Le digital amplifie tout : un tweet peut lancer une meute, une pétition récolter des milliers de clics en heures.

- Rôle des réseaux dans l’amplification des menaces.

- Financement occulte des groupes conservateurs.

- Impact sur la liberté d’expression académique.

Cette dynamique soulève des questions éthiques : où s’arrête la critique et commence l’incitation ? Dans un écosystème médiatique fragmenté, la vérité devient relative, et les experts comme Bray paient pour leur quête d’objectivité.

Conséquences sociétales : une nation divisée en miroir

L’affaire Bray n’est qu’un fil dans une toile plus vaste. Les États-Unis, terre de contrastes, voient leurs clivages s’exacerber. D’un côté, une administration qui voit des ennemis partout ; de l’autre, des voix dissidentes muselées. Les universités, microcosmes de cette tension, deviennent des laboratoires du futur : tolérance ou purge ?

Les étudiants conservateurs, invoqués dans la pétition, expriment une peur réelle d’un « terrorisme de gauche ». Mais cette peur, légitime, est instrumentalisée pour justifier une chasse aux sorcières. Inversement, les progressistes craignent une érosion des droits fondamentaux. Au milieu, des familles comme celle de Bray trinquent, collatérales d’une guerre culturelle sans merci.

Questions ouvertes pour la réflexion

• Comment protéger la liberté académique sans aliéner les sensibilités ?

• Les étiquettes comme « terroriste » diluent-elles le vrai danger ?

• L’exil de talents est-il le prix d’une démocratie vivante ?

Cette affaire invite à un sursaut : restaurer le dialogue, non l’exclure. Sans cela, les ombres s’allongent, et des histoires comme celle de Bray se multiplient.

Témoignages croisés : voix du terrain

Pour élargir, imaginons les échos discrets. Un collègue de Bray pourrait murmurer : « Son départ creuse un vide irremplaçable. » Un étudiant impliqué dans la pétition, peut-être : « Nous voulions juste nous sentir en sécurité. » Ces perspectives fragmentaires composent un tableau nuancé, où chacun porte sa vérité blessée.

Du côté européen, où Bray trouve refuge, des académiques accueillent avec empathie. « Venez enrichir nos débats », disent-ils tacitement. Cette transatlantique solidarité tisse un filet de résilience, rappelant que le savoir transcende les frontières. Pourtant, le cœur de Bray reste aux USA, attaché à une terre qu’il aime malgré ses tourments.

Perspectives d’avenir : rebâtir sur les ruines

À long terme, que retenir de cette épreuve ? Une leçon sur la fragilité de la liberté. Bray, une fois installé, pourrait transformer son exil en opportunité : conférences, écrits accrus, plaidoyers pour l’académie assiégée. Son histoire, diffusée, sensibilise à la banalité croissante des intimidations.

Politiquement, des changements pourraient survenir. Une administration sortante, des midterm électorales : les vents tournent. Mais le legs trumpien persiste, un sillon de division. Contre cela, l’antifascisme de Bray – intellectuel, non violent – offre un contrepoint : éduquer pour prévenir, dialoguer pour guérir.

En conclusion, ce départ forcé n’efface pas l’héritage de Mark Bray. Il l’amplifie, forçant le monde à confronter ses démons. Dans un October 2025 marqué par ces soubresauts, son récit nous exhorte : vigilance, empathie, action. Car si un professeur peut être chassé pour ses idées, nul n’est à l’abri.

Maintenant, approfondissons encore. L’impact sur la recherche en histoire des mouvements sociaux est profond. Sans voix comme celle de Bray, les nuances s’estompent, laissant place à des caricatures. Ses livres, tels des phares, guident vers une compréhension matisée. Antifa: The Anti-Fascist Handbook, par exemple, démystifie sans glorifier, un équilibre rare.

Sur le plan légal, des recours émergent. Des associations de défense des droits civiques scrutent ces cas, préparant des batailles judiciaires. La classification terroriste des Antifas pourrait être contestée, révélant son arbitraire. Bray, témoin clé, pourrait contribuer, depuis l’exil, à ces fronts.

Économiquement, les universités saignent. Perdre des talents coûte cher : recrutement, moral en berne. Rutgers, malgré ses déclarations, sent le poids. Cette affaire spotlight un dilemme : investir en sécurité ou en prévention idéologique ? La réponse hybride émerge, avec formations anti-harcèlement et panels diversifiés.

Culturellement, l’exil nourrit un récit transatlantique. Des podcasts européens invitent Bray, reliant Atlantiques. Cette visibilité inverse la narrative : non victime, mais survivant éclairé. Ses enfants, bilingues par force, grandiront avec une résilience forgée au feu.

Enfin, sociétalement, c’est un appel à l’unité. Divisés, nous tombons ; unis, nous veillons. L’histoire de Bray, tissée de peur et de courage, nous rappelle : l’antifascisme n’est pas haine, mais amour de la liberté. En la défendant, nous la sauvons pour tous.