Un nom peut-il changer la destinée d’une institution ? Aux États-Unis, une décision audacieuse de Donald Trump fait ressurgir un terme chargé d’histoire : le ministère de la Guerre. Ce choix, officialisé par décret, vise à rebaptiser le ministère de la Défense, une institution clé du pouvoir américain. Mais que signifie ce retour à une appellation d’un autre temps ? Plongeons dans l’histoire et les implications d’une telle réforme, entre héritage, symbolisme et controverses.

Une appellation ancrée dans l’histoire

L’idée d’un ministère de la Guerre n’est pas nouvelle. Dès la naissance des États-Unis, en août 1789, un département dédié à la supervision des forces armées voit le jour. Ce ministère, alors appelé War Department, gère l’armée de terre, la marine et, plus tard, le corps des Marines. Son rôle ? Assurer la défense d’une jeune nation encore fragile, confrontée à des défis internes et externes.

Quelques années plus tard, en 1798, la marine obtient son propre ministère, intégrant également les Marines à partir de 1834. Avec l’émergence de l’aviation militaire, l’armée de l’air, nouvellement créée, passe sous l’égide du ministère de la Guerre. Cette structure centralisée reflète une époque où la guerre était au cœur des préoccupations nationales.

Le ministère de la Guerre incarnait une vision pragmatique : organiser la défense nationale dans un monde instable.

Une transformation majeure après 1945

La Seconde Guerre mondiale marque un tournant. Le conflit mondial, d’une ampleur sans précédent, expose les limites d’une organisation fragmentée. En 1947, le président Harry Truman signe le National Security Act, une loi qui redéfinit la structure de la défense américaine. Cet acte crée l’Établissement militaire national, dirigé par un ministre de la Défense. Ce dernier supervise désormais l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air sous une même autorité.

En 1949, une nouvelle réforme consolide ce changement. Le ministère de la Défense devient le nom officiel, remplaçant définitivement le ministère de la Guerre. Les responsables des trois branches militaires perdent leur statut de ministres pour devenir des secrétaires de rang inférieur, renforçant ainsi l’unité de commandement.

Le saviez-vous ? Le Pentagone, siège du ministère de la Défense, a été construit pour regrouper 17 bâtiments administratifs dispersés, un symbole de centralisation post-Seconde Guerre mondiale.

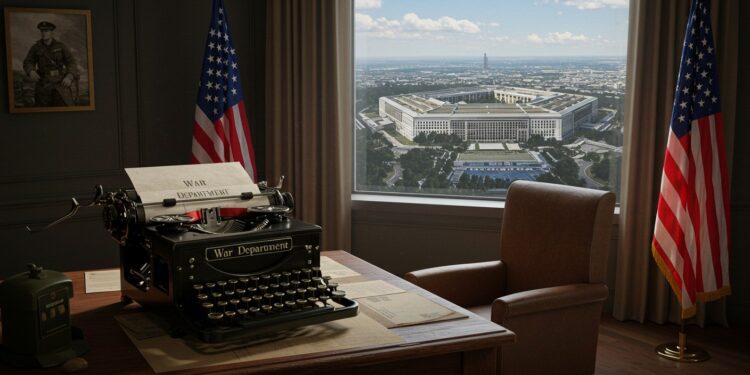

Le Pentagone : un géant au bord du Potomac

Avec la réorganisation de 1947, le ministère de la Défense s’installe dans un bâtiment emblématique : le Pentagone. Situé près de Washington, sur les rives du Potomac, cet édifice monumental devient le cœur névralgique de la défense américaine. Sa construction, achevée en 1943, répond à la nécessité de rassembler une administration en pleine expansion.

Aujourd’hui, le Pentagone abrite plus de trois millions d’employés, civils et militaires, faisant du ministère de la Défense le plus grand employeur des États-Unis. Ce mastodonte administratif gère un budget colossal et coordonne des opérations à l’échelle mondiale, de la logistique aux missions stratégiques.

Le décret de Trump : un retour en arrière ?

En 2025, Donald Trump, par un décret présidentiel, décide de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Ce choix, annoncé comme une volonté de renouer avec une terminologie plus directe, suscite des débats. Mais ce changement est-il aussi simple qu’un trait de plume ?

Le nom ministère de la Défense découle d’une loi du Congrès, le National Security Act. Modifier cette appellation nécessite donc l’approbation du pouvoir législatif, ce que le décret de Trump reconnaît en enjoignant au ministre Pete Hegseth de travailler avec le Congrès pour officialiser ce changement.

Un nom ne change pas seulement une institution, il façonne la perception qu’on en a.

Pour l’administration Trump, ce retour au nom de ministère de la Guerre pourrait refléter une posture plus offensive en matière de politique étrangère. Mais les critiques y voient un symbole belliqueux, en décalage avec les valeurs modernes de diplomatie et de coopération internationale.

Un changement symbolique aux implications profondes

Le nom d’une institution n’est pas anodin. Passer de « Défense » à « Guerre » pourrait modifier la manière dont les États-Unis sont perçus à l’international. Le terme Guerre évoque une approche plus agressive, alors que « Défense » insiste sur la protection et la sécurité. Ce choix pourrait également influencer le moral des troupes et des employés civils du Pentagone.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici les points clés du débat :

- Symbolisme : Le terme « Guerre » renvoie à une époque de conflits ouverts, tandis que « Défense » reflète une posture plus contemporaine.

- Légalité : Le changement de nom nécessite une modification législative, ce qui pourrait freiner l’initiative.

- Perception internationale : Les alliés et adversaires des États-Unis pourraient interpréter ce changement comme un signal de politique plus belliqueuse.

Un défi pour Pete Hegseth

Le ministre Pete Hegseth, nommé à la tête du ministère, se retrouve au centre de cette controverse. Chargé de défendre le décret de Trump, il devra naviguer entre les exigences de la Maison Blanche et les contraintes du Congrès. Sa mission : convaincre les législateurs que ce changement de nom est justifié, tout en gérant les réactions de l’opinion publique.

Le tableau suivant résume les étapes historiques du ministère :

| Période | Événement |

|---|---|

| 1789 | Création du ministère de la Guerre |

| 1798 | Création du ministère de la Marine |

| 1947 | National Security Act, création du ministère de la Défense |

| 2025 | Décret de Trump pour renommer en ministère de la Guerre |

Quel avenir pour le ministère ?

Le retour au nom de ministère de la Guerre soulève des questions cruciales. Réussira-t-il à s’imposer face aux obstacles législatifs ? Comment le public et les partenaires internationaux réagiront-ils ? Ce changement, s’il est adopté, pourrait redéfinir l’image des États-Unis sur la scène mondiale.

En attendant, le débat fait rage. Entre nostalgie d’une époque révolue et volonté de marquer une rupture, cette décision illustre le pouvoir des mots dans la politique. Le Pentagone restera-t-il le symbole d’une défense moderne, ou deviendra-t-il l’emblème d’une posture plus martiale ? L’avenir le dira.