Imaginez un musée où les vitrines racontent des histoires de conquêtes, de spoliations et d’espoirs de réparation. Depuis des décennies, des objets culturels et des restes humains, arrachés à leurs terres d’origine pendant l’ère coloniale, reposent dans des collections publiques françaises. Mais un vent de changement souffle. Une loi votée en 2023 en France marque un tournant : elle simplifie le retour de ces trésors culturels et humains vers leurs pays d’origine, comme Madagascar, la Côte d’Ivoire ou l’Australie. Ce sujet, à la croisée de l’histoire, de l’éthique et de la diplomatie, interroge notre rapport au passé colonial et à la justice culturelle.

Un pas vers la justice culturelle

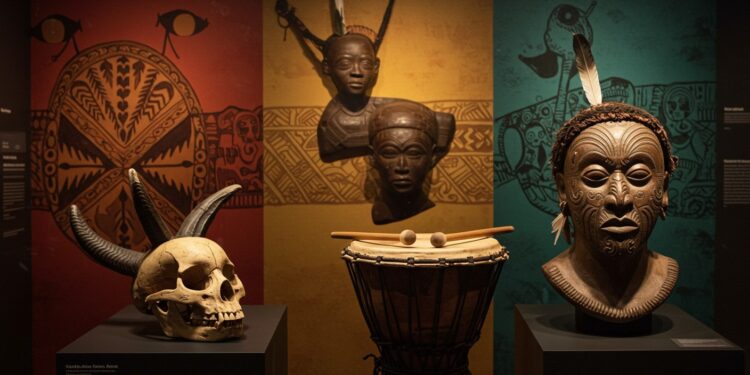

La restitution des biens culturels et des restes humains est un sujet brûlant. Longtemps, les collections des musées français, comme celles du Musée de l’Homme ou du Quai Branly, ont abrité des objets et des restes acquis dans des contextes de violence ou de coercition. Ces pièces, souvent perçues comme des trophées d’un passé colonial, soulèvent des questions éthiques : à qui appartiennent-elles vraiment ?

En 2023, une loi-cadre a été adoptée pour faciliter ces restitutions, marquant une rupture avec le passé. Auparavant, chaque retour nécessitait une loi spécifique, un processus long et complexe en raison du principe d’inaliénabilité des collections nationales françaises. Cette nouvelle législation, appliquée pour la première fois en avril 2024 avec le retour de trois crânes sakalaves à Madagascar, ouvre la voie à une approche plus systématique.

Les crânes sakalaves : un retour symbolique

Le 2 avril 2024, un décret a acté le retour de trois crânes sakalaves, conservés au Musée de l’Homme à Paris, vers Madagascar. Ces restes humains, rapportés comme trophées durant la colonisation française, symbolisent une page sombre de l’histoire. Leur restitution, première application concrète de la loi de 2023, est un geste fort.

Les Sakalaves, un peuple de l’ouest de Madagascar, accordent une importance spirituelle majeure à leurs ancêtres. Le retour de ces crânes n’est pas seulement un acte administratif, mais un moment de réconciliation culturelle, permettant de rendre hommage à des individus arrachés à leur terre.

Ce retour est un acte de justice, un pas vers la reconnaissance des violences du passé colonial.

Une loi-cadre pour simplifier les restitutions

Avant 2023, chaque restitution nécessitait une loi d’exception, un processus laborieux. Par exemple, en 2002, le retour de la Vénus hottentote à l’Afrique du Sud, ou celui de têtes maories à la Nouvelle-Zélande en 2012, ont requis des démarches législatives spécifiques. La nouvelle loi-cadre change la donne en établissant un cadre général pour les restitutions de restes humains.

Cette législation ne se limite pas à Madagascar. D’autres pays, comme l’Australie pour des restes d’Aborigènes ou l’Argentine pour le squelette du fils d’un chef amérindien, ont formulé des demandes officielles. Ces démarches reflètent une prise de conscience globale sur la nécessité de réparer les injustices historiques.

Chiffres clés :

- 90 000 objets d’Afrique subsaharienne dans les musées publics français.

- 79 000 pièces conservées au Quai Branly.

- Première restitution sous la loi de 2023 : avril 2024.

Au-delà des restes humains : les objets culturels

La restitution ne se limite pas aux restes humains. Une autre loi-cadre, votée en 2023, concerne les œuvres d’art et biens spoliés sous l’occupation nazie. Par ailleurs, un projet de loi sur les biens culturels acquis par la force dans les anciennes colonies a été présenté en juillet 2024, répondant à une promesse d’Emmanuel Macron datant de 2017.

Un exemple récent illustre les défis persistants : en juillet 2024, une loi spécifique a été nécessaire pour autoriser le retour du Djidji Ayôkwé, un tambour parleur sacré, à la Côte d’Ivoire. Cet instrument, demandé par Abidjan depuis 2018, devrait regagner son pays d’ici juillet 2026.

Le cas du tambour parleur ivoirien

Le Djidji Ayôkwé est bien plus qu’un objet de musée. Ce tambour, utilisé pour transmettre des messages dans les communautés ivoiriennes, est un symbole culturel vivant. Son retour, bien que retardé par des contraintes administratives, montre l’importance de ces gestes pour les peuples concernés.

Ce cas souligne une limite de la législation actuelle : bien que des progrès soient faits, certaines restitutions nécessitent encore des lois spécifiques, ralentissant le processus. Le projet de loi-cadre de juillet 2024 pourrait changer cela en systématisant les démarches.

La couronne de Ranavalona III : un retour inachevé

En 2020, la France a restitué à Madagascar la couronne du dais de la reine Ranavalona III, mais sous forme de prêt de longue durée. Cinq ans plus tard, Madagascar attend toujours la pleine propriété de cet objet emblématique. Ce cas illustre les tensions entre les exigences muséales et les aspirations des pays d’origine.

La restitution n’est pas seulement un retour d’objets, c’est un dialogue entre les nations et leur histoire.

Un défi de longue date

La question des restitutions ne date pas d’aujourd’hui. Un rapport de 2018 a révélé que 90 000 objets d’Afrique subsaharienne sont conservés dans les musées publics français, dont 79 000 au Quai Branly. Identifier ceux acquis de manière illégitime est un travail titanesque, nécessitant des recherches historiques approfondies.

Ce processus soulève des questions complexes : comment définir une acquisition « illégitime » ? Quels critères privilégier ? Les musées doivent-ils se vider pour rendre justice ? Ces débats animent les discussions entre historiens, conservateurs et représentants des pays demandeurs.

| Pays | Objet/Restes | Statut |

|---|---|---|

| Madagascar | Crânes sakalaves | Restitués en avril 2024 |

| Côte d’Ivoire | Djidji Ayôkwé | Restitution prévue d’ici juillet 2026 |

| Madagascar | Couronne de Ranavalona III | Prêt de longue durée (2020) |

Vers un avenir de dialogue

Les restitutions culturelles ne sont pas qu’une question d’objets ou de restes humains. Elles incarnent un effort pour reconnaître les injustices du passé et bâtir des relations plus équitables entre nations. La loi de 2023, bien qu’imparfaite, est un pas dans cette direction.

Chaque restitution est une histoire : celle d’un peuple reconnecté à son patrimoine, celle d’un musée confronté à son histoire, et celle d’un monde qui cherche à réparer les erreurs du passé. Mais combien de temps faudra-t-il pour que ces gestes deviennent la norme ?

En résumé :

- La loi de 2023 facilite les restitutions de restes humains et d’objets culturels.

- Première application : retour de trois crânes sakalaves à Madagascar.

- Autres demandes en cours : Australie, Argentine, Côte d’Ivoire.

- 90 000 objets africains dans les musées français, un défi de taille.

Les restitutions culturelles sont un sujet en évolution, où chaque pas compte. Elles ne réécrivent pas l’histoire, mais elles permettent de la regarder en face, avec respect et humilité. Le chemin est long, mais il est désormais tracé.