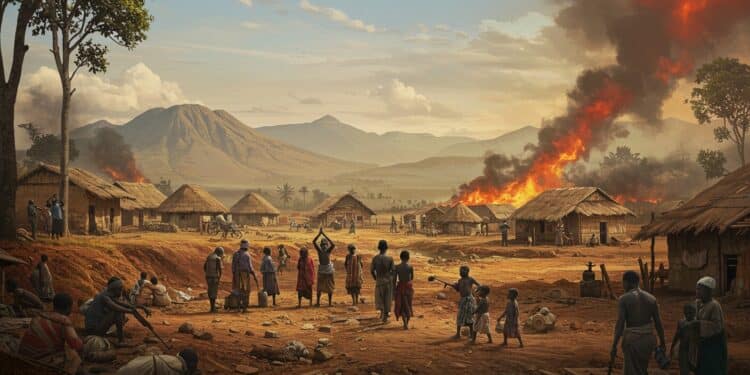

Pourquoi le monde reste-t-il silencieux face à des décennies de violences dans l’est de la République démocratique du Congo ? Depuis plus de trente ans, cette région, riche en minerais précieux, est le théâtre de conflits dévastateurs. Aujourd’hui, la RDC élève la voix à l’ONU pour que les atrocités soient reconnues comme un génocide. Cette démarche, à la fois audacieuse et nécessaire, pourrait changer la donne.

Une Campagne pour Briser le Silence

La République démocratique du Congo (RDC) a décidé de ne plus accepter l’indifférence internationale. Lors d’une récente conférence de presse à Genève, un ministre congolais a annoncé le lancement d’une campagne mondiale visant à faire reconnaître les massacres dans l’est du pays comme un génocide. Cette initiative, qui se prolongera à New York, cherche à pousser les dirigeants mondiaux à nommer clairement les exactions commises.

Le terme génocide est lourd de sens. Pourtant, selon les autorités congolaises, il reflète la réalité des violences systématiques qui ravagent la région depuis trois décennies. Cette campagne ne se limite pas à une revendication symbolique : elle vise à obtenir une reconnaissance officielle pour que justice soit rendue aux victimes.

Un Conflit Ancré dans l’Histoire

L’est de la RDC, frontalier avec le Rwanda, est une région stratégique en raison de ses immenses ressources naturelles, notamment les minerais comme le coltan et l’or. Depuis les années 1990, cette richesse attire des groupes armés, des milices et des forces étrangères, plongeant la région dans un cycle de violences. Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont particulièrement touchées.

En 2025, la situation s’est aggravée. Des groupes armés, soutenus par des acteurs régionaux, ont intensifié leurs attaques. La prise de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, en janvier, suivie de celle de Bukavu, dans le Sud-Kivu, en février, a marqué un tournant. Ces événements ont exacerbé les souffrances des populations locales, déjà victimes de déplacements forcés et de massacres.

« Nous sommes en campagne pour que le monde brise son silence. Ce qui se passe mérite d’être nommé. »

Un ministre congolais lors d’une conférence à Genève

Les Accusations de Génocide

Le ministre des droits humains de la RDC a pointé du doigt des crimes massifs et systématiques. Selon lui, les faits accumulés depuis trente ans justifient l’utilisation du terme génocide. Parmi les exemples récents, il a évoqué un massacre survenu en juillet dans le territoire de Rutshuru, où environ 300 civils ont été tués. Une organisation internationale a également rapporté que des groupes armés, notamment le M23, auraient exécuté sommairement plus de 140 personnes, majoritairement des Hutus, au cours du même mois.

Une récente enquête de l’ONU a mis en lumière des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par toutes les parties impliquées, y compris les forces congolaises et leurs adversaires. Cependant, le ministre congolais a regretté que l’ONU n’aille pas jusqu’à qualifier ces actes de génocide, malgré les preuves accablantes.

Des villages entiers détruits, des familles déchirées, des vies brisées : l’est de la RDC vit un cauchemar sans fin. Pourquoi le terme génocide est-il si difficile à prononcer ?

Le Rôle du Rwanda et du M23

Le conflit dans l’est de la RDC est complexe, impliquant de nombreux acteurs. Parmi eux, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, est régulièrement accusé d’aggraver les tensions. Les autorités congolaises affirment que les forces rwandaises et leurs alliés sont responsables des pires exactions, notamment les massacres systématiques visant des communautés spécifiques.

Le M23, actif depuis plusieurs années, a repris de la vigueur en 2025, s’emparant de villes stratégiques. Ces avancées ont amplifié les accusations contre le Rwanda, qui nie officiellement toute implication directe. Pourtant, des rapports internationaux confirment le soutien logistique et militaire fourni au M23, ce qui alimente les tensions régionales.

Un Processus de Paix Fragile

En juillet 2025, après trois mois de négociations au Qatar, un cessez-le-feu a été signé entre la RDC et le M23. Cet accord constitue une première étape vers un éventuel accord de paix global. Cependant, les pourparlers restent fragiles, marqués par une méfiance mutuelle. Le porte-parole du gouvernement congolais a insisté sur le fait que la campagne pour la reconnaissance du génocide n’est pas incompatible avec ce processus de paix.

Pour la RDC, reconnaître les atrocités passées et présentes est essentiel pour garantir une paix durable. Cette position soulève une question cruciale : peut-on construire une paix véritable sans affronter la vérité sur les crimes commis ?

Les Défis de la Reconnaissance Internationale

Obtenir une reconnaissance internationale pour un génocide est un processus complexe. Le terme génocide, défini par la Convention de l’ONU de 1948, implique une intention délibérée de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les autorités congolaises soutiennent que les violences dans l’est de la RDC répondent à ces critères, mais convaincre la communauté internationale reste un défi.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits humains a reconnu la gravité des crimes commis, mais s’est abstenu d’utiliser le terme génocide. Cette prudence reflète les tensions diplomatiques et les enjeux politiques qui entourent une telle qualification. Une reconnaissance officielle pourrait avoir des implications juridiques et politiques majeures, notamment pour les pays accusés d’alimenter le conflit.

« Les crimes massifs et systématiques commis dans l’est de la RDC méritent une reconnaissance claire et sans ambiguïté. »

Un responsable congolais

Les Conséquences pour les Populations

Les véritables victimes de ce conflit sont les civils congolais. Des millions de personnes ont été déplacées, des villages entiers ont été rasés, et les violences ont laissé des cicatrices profondes. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables, souvent ciblés par des actes de violence sexuelle et des massacres.

Pour mieux comprendre l’ampleur de la crise, voici quelques chiffres clés :

- Plus de 5 millions de déplacés dans l’est de la RDC.

- Environ 300 civils tués dans le seul territoire de Rutshuru en juillet 2025.

- Des centaines de milliers de personnes en situation d’insécurité alimentaire.

Ces chiffres, bien que glaçants, ne traduisent pas l’ampleur du traumatisme vécu par les communautés. Chaque massacre, chaque déplacement forcé, laisse des blessures invisibles.

Un Appel à l’Action Mondiale

La campagne de la RDC à l’ONU n’est pas seulement une quête de reconnaissance. C’est un appel urgent à l’action. Les autorités congolaises demandent à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, non seulement en nommant les crimes, mais aussi en soutenant les efforts pour mettre fin aux violences.

Les défis sont nombreux : pressions diplomatiques, intérêts économiques liés aux minerais, et complexité des dynamiques régionales. Pourtant, la RDC persiste, convaincue que briser le silence est la première étape vers la justice et la paix.

Et si le monde décidait enfin d’écouter ?

En conclusion, la campagne de la RDC pour la reconnaissance du génocide dans l’est du pays est un cri du cœur pour la justice. Elle met en lumière une crise humanitaire et politique trop longtemps ignorée. Alors que les négociations de paix progressent timidement, la reconnaissance des atrocités pourrait être la clé pour construire un avenir plus stable. Reste à savoir si la communauté internationale osera franchir ce pas décisif.