Chaque année, le prix Albert Londres célèbre le meilleur du journalisme francophone, honorant des plumes et des regards qui éclairent les complexités du monde. En 2025, cette distinction prestigieuse, créée en 1933 pour rendre hommage au pionnier du grand reportage, met en lumière des talents qui capturent l’essence des drames humains et des enjeux sociétaux. Cette 87e édition, marquée par une cérémonie initialement prévue à Beyrouth mais déplacée à Paris en raison des tensions géopolitiques, a couronné des œuvres d’une intensité rare, allant des prétoires français aux récits de guerre. Quels sont ces travaux qui ont su captiver le jury et pourquoi résonnent-ils si profondément avec notre époque ?

Un prix au cœur des récits humains

Le prix Albert Londres, souvent comparé à un Pulitzer francophone, récompense depuis près d’un siècle des journalistes qui allient rigueur, sensibilité et audace. Cette année, le jury, composé d’anciens lauréats, a distingué trois catégories : la presse écrite, le livre et l’audiovisuel. Chacun des lauréats incarne une facette du journalisme d’exception, capable de transformer des faits bruts en récits universels. Mais ce qui frappe en 2025, c’est l’accent mis sur des histoires qui, qu’elles se déroulent dans une salle d’audience ou sur un champ de bataille, parlent de nous, de nos sociétés, de nos luttes.

Julie Brafman : la plume des prétoires

Dans la catégorie reine, celle de la presse écrite, une journaliste s’est distinguée par sa capacité à faire vibrer les comptes-rendus judiciaires. Ses chroniques, qui oscillent entre précision chirurgicale et empathie profonde, ont valu à Julie Brafman le prix Albert Londres 2025. Ses articles, qui explorent des affaires judiciaires aussi médiatisées que confidentielles, capturent l’âme des procès, ces moments où la société se regarde dans le miroir.

« La chronique judiciaire est un endroit merveilleux du journalisme, un lieu où l’on raconte des histoires humaines. »

Julie Brafman

Ses reportages se concentrent sur quatre procès marquants. Deux d’entre eux ont défrayé la chronique : l’affaire d’un chirurgien accusé d’actes pédocriminels et le braquage spectaculaire d’une célébrité internationale. Mais Julie Brafman ne s’arrête pas aux gros titres. Elle choisit aussi de couvrir des affaires moins visibles, comme un cas de maltraitance infantile en Alsace ou un parricide près d’Angers. Pourquoi ? Parce que ces histoires, selon elle, révèlent des vérités essentielles sur la société et les émotions humaines.

Le jury a salué une écriture d’une précision poétique, capable de plonger le lecteur au cœur des salles d’audience. Chaque mot semble pesé, chaque phrase construite pour transmettre à la fois les faits et l’émotion brute des témoignages. Ce style, alliant rigueur journalistique et sensibilité littéraire, fait de ses chroniques des récits universels, où la justice devient le théâtre des passions humaines.

Elena Volochine : décrypter la propagande

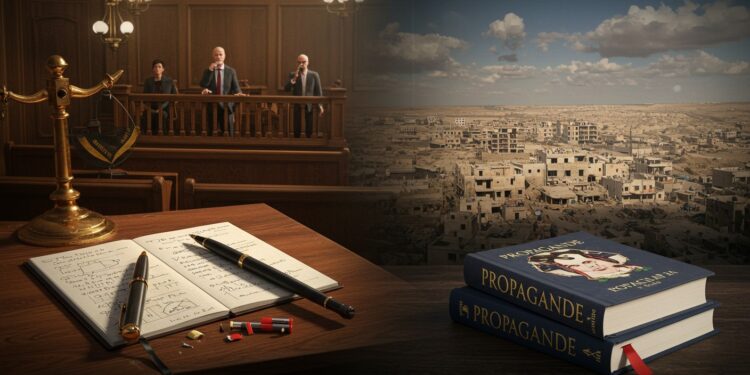

Dans la catégorie livre, le prix a été décerné à Elena Volochine pour son ouvrage Propagande, l’arme de guerre de Poutine. Cette journaliste franco-russe signe une enquête percutante qui dissèque les mécanismes de la désinformation dans un contexte géopolitique brûlant. Son travail, publié aux éditions Autrement, explore comment la manipulation de l’information devient une arme stratégique, façonnant les perceptions et les conflits.

Le livre d’Elena Volochine ne se contente pas d’analyser : il raconte. À travers des exemples concrets, des témoignages et une analyse fine, elle dévoile les rouages d’une guerre invisible mais omniprésente. Son approche, à la fois documentée et accessible, transforme un sujet complexe en une lecture captivante. Le jury a reconnu en ce livre une contribution essentielle au journalisme d’investigation, capable d’éclairer les dynamiques de pouvoir à l’échelle mondiale.

Pourquoi ce livre résonne-t-il ? Dans un monde où l’information est devenue un champ de bataille, l’enquête d’Elena Volochine aide à comprendre les enjeux de la vérité face à la manipulation.

Un documentaire aux allures de thriller

Le prix de l’audiovisuel a été attribué à Jules Giraudat et Arthur Bouvart pour leur série documentaire Le syndrome de la Havane, diffusée sur Canal+. Ce projet, qui emprunte les codes du film d’espionnage, explore un mystère médical et géopolitique : des diplomates américains victimes de symptômes inexpliqués, potentiellement liés à des attaques sonores. Le jury a été séduit par l’approche narrative, qui combine suspense, rigueur factuelle et esthétique soignée.

Ce documentaire ne se contente pas de relater des faits : il immerge le spectateur dans une enquête haletante, où chaque épisode soulève de nouvelles questions. En mêlant témoignages, archives et reconstitutions, les deux réalisateurs offrent une œuvre qui captive autant qu’elle informe. Ce prix souligne l’importance croissante du format audiovisuel dans le journalisme d’investigation, capable de toucher un large public.

Une médaille pour les reporters de Gaza

Un moment fort de cette 87e édition fut l’attribution d’une médaille d’honneur aux journalistes palestiniens opérant dans la bande de Gaza. Représentés lors de la cérémonie par Adel Zaanoun, ces reporters ont été salués pour leur courage et leur travail essentiel dans des conditions extrêmes. Le jury a tenu à rendre hommage à ceux qui, sur le terrain, risquent leur vie pour documenter la réalité d’un conflit complexe.

« Leur travail est une lumière dans l’obscurité, un témoignage indispensable de la vérité. »

Le jury du prix Albert Londres

Le prix a également été l’occasion d’un appel vibrant : celui d’autoriser l’accès des journalistes étrangers à Gaza. Cet appel, lancé dans un contexte de restrictions accrues, rappelle l’importance de la liberté de la presse pour garantir une information fiable et indépendante.

Beyrouth, Paris et les défis du jury

Initialement prévue à Beyrouth, la cérémonie de 2025 a dû être rapatriée à Paris en raison des bombardements israéliens au Liban. Ce changement de lieu illustre les défis auxquels le journalisme est confronté dans des zones de conflit. Le choix de Beyrouth comme lieu initial n’était pas anodin : il reflétait l’engagement du prix Albert Londres à soutenir le journalisme dans des contextes difficiles. Ce déplacement forcé rappelle que les reporters, où qu’ils soient, doivent souvent composer avec l’instabilité.

| Catégorie | Lauréat(s) | Œuvre |

|---|---|---|

| Presse écrite | Julie Brafman | Chroniques judiciaires |

| Livre | Elena Volochine | Propagande, l’arme de guerre de Poutine |

| Audiovisuel | Jules Giraudat et Arthur Bouvart | Le syndrome de la Havane |

L’héritage d’Albert Londres

Créé en hommage à Albert Londres, figure emblématique du grand reportage, ce prix incarne une vision du journalisme comme un acte de résistance et de vérité. Depuis 1933, il récompense des journalistes de moins de 41 ans, capables de porter un regard neuf et audacieux sur le monde. Chaque lauréat reçoit une dotation de 5 000 euros, mais au-delà de l’aspect financier, c’est la reconnaissance d’un travail qui marque les esprits.

Le prix a évolué avec le temps, intégrant en 1985 une catégorie audiovisuelle et en 2017 une catégorie pour les livres d’enquête. Ces ajouts reflètent la diversification des formats journalistiques, tout en restant fidèles à l’esprit d’Albert Londres : aller sur le terrain, écouter, observer et raconter sans compromis.

Pourquoi ces récits nous parlent

Les œuvres primées en 2025 ont un point commun : elles explorent des vérités humaines à travers des prismes variés. Les chroniques de Julie Brafman montrent comment la justice révèle les fractures et les espoirs d’une société. L’enquête d’Elena Volochine met en lumière les manipulations qui façonnent nos perceptions. La série de Jules Giraudat et Arthur Bouvart transforme une énigme géopolitique en une histoire universelle. Quant à la médaille d’honneur décernée aux journalistes de Gaza, elle rappelle que le journalisme, dans ses formes les plus courageuses, est un acte de survie.

- Récits judiciaires : des histoires qui reflètent la société.

- Enquêtes géopolitiques : comprendre les jeux de pouvoir mondiaux.

- Documentaires immersifs : un format qui séduit et informe.

- Journalisme de terrain : un hommage aux reporters en zone de conflit.

Ces travaux, bien que différents dans leur forme, partagent une ambition : donner du sens à la complexité du monde. Ils nous rappellent que le journalisme, lorsqu’il est pratiqué avec passion et intégrité, peut changer notre regard sur la réalité.

Un appel à la liberté de la presse

En décernant une médaille d’honneur aux journalistes de Gaza, le prix Albert Londres envoie un message fort : la vérité ne peut exister sans accès à l’information. L’appel à ouvrir Gaza aux reporters étrangers résonne comme un cri d’urgence dans un monde où la liberté de la presse est de plus en plus menacée. Ce geste symbolique, mais puissant, rappelle que le journalisme n’est pas seulement un métier, mais un pilier de la démocratie.

En 2025, le prix Albert Londres ne célèbre pas seulement des individus, mais une idée : celle d’un journalisme qui éclaire, questionne et résiste. Les lauréats de cette année incarnent cette mission avec une force rare, prouvant que les mots, les images et les récits ont encore le pouvoir de transformer le monde.

Et vous, quel récit vous inspire le plus ? Les chroniques judiciaires, les enquêtes géopolitiques ou les documentaires immersifs ?