Dans un petit village de l’État du Niger, au cœur du Nigeria, un drame a secoué la communauté ce week-end. Une femme, simple vendeuse de nourriture, a été accusée d’avoir tenu des propos jugés offensants envers une figure religieuse centrale. Ce qui s’est ensuivi est une tragédie qui met en lumière les tensions religieuses profondes et les défis d’une justice parfois hors de contrôle dans certaines régions du pays. Comment une simple accusation peut-elle mener à un tel déchaînement de violence ? Cet article explore les circonstances de cet événement, ses racines et ses implications pour la société nigériane.

Un Acte de Violence aux Conséquences Dévastatrices

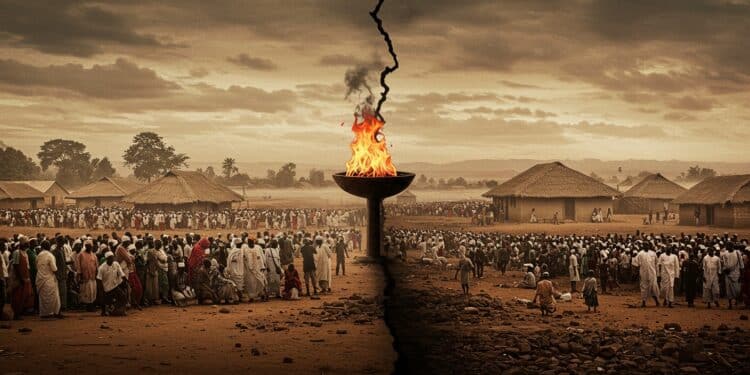

Le samedi, dans le district de Mariga, une foule en colère s’est rassemblée dans la communauté de Kasuwan-Garba. Une femme, identifiée comme Amaye, originaire de l’État de Katsina, a été au centre de l’attention. Accusée d’avoir prononcé des mots considérés comme un blasphème contre une figure sacrée de l’islam, elle a été victime d’une attaque collective. Selon les autorités locales, elle a été brûlée vive, un acte d’une violence extrême qui a choqué au-delà des frontières de la région.

La police de l’État du Niger, par la voix de son porte-parole, a fermement condamné cet acte de justice populaire. Dans un communiqué, les autorités ont appelé la population au calme et ont annoncé que des enquêtes étaient en cours pour identifier et appréhender les responsables. Mais cet événement, loin d’être isolé, soulève des questions plus larges sur la coexistence religieuse et la gestion des accusations de blasphème dans un pays marqué par une diversité confessionnelle complexe.

Le Contexte Religieux du Nigeria

Avec une population de plus de 220 millions d’habitants, le Nigeria est un pays où chrétiens et musulmans cohabitent en proportions presque égales. Cette diversité, bien que riche, est souvent source de tensions. Les différences de croyances, combinées à des méfiances historiques et à des enjeux socio-économiques, créent un terrain fertile pour des conflits. Dans certaines régions, comme l’État du Niger, la charia, ou loi islamique, est appliquée parallèlement au droit commun, ajoutant une couche de complexité juridique.

Le Nigeria est un pays où la religion est à la fois une force d’unité et une source de division profonde.

Dans les 12 États du nord du Nigeria où la charia est en vigueur, le blasphème est un crime grave, parfois passible de la peine de mort. Cependant, les procédures judiciaires sont souvent contournées par des foules en colère qui prennent la justice entre leurs mains. Ce recours à la violence collective n’est pas uniquement dirigé contre les musulmans. Les chrétiens, eux aussi, ont été victimes d’actes similaires, illustrant une méfiance mutuelle entre les communautés.

Des Précédents Tragiques

Ce récent drame n’est pas un cas isolé. En juin 2023, dans la ville de Sokoto, un boucher nommé Usman Buda a été lapidé à mort pour une accusation similaire de blasphème. Quelques mois plus tôt, Deborah Samuel, une étudiante chrétienne, avait été tuée par ses camarades musulmans pour des propos jugés offensants. Ces événements, bien qu’ils aient suscité une indignation nationale et internationale, semblent se répéter, révélant un problème systémique.

À Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, les tribunaux de la charia ont également prononcé des condamnations à mort pour blasphème. Deux religieux musulmans et un chanteur de gospel musulman ont été condamnés ces dernières années. Bien que ces peines soient en attente d’appel, elles témoignent de la sévérité avec laquelle ces accusations sont traitées dans certaines régions.

| Année | Événement | Lieu | Conséquence |

|---|---|---|---|

| 2023 | Lapidation d’Usman Buda | Sokoto | Mort |

| 2022 | Meurtre de Deborah Samuel | Sokoto | Mort |

| 2025 | Brûlage d’Amaye | État du Niger | Mort |

La Justice Populaire : Un Cycle de Violence

La justice populaire, comme celle qui a coûté la vie à Amaye, est un phénomène récurrent dans certaines régions du Nigeria. Lorsqu’une accusation de blasphème est lancée, elle peut rapidement enflammer une foule, surtout dans des contextes où la méfiance entre communautés est déjà palpable. Ces actes de violence, bien qu’ils soient souvent spontanés, sont alimentés par des tensions sociales et religieuses plus profondes.

Les autorités, bien qu’elles condamnent officiellement ces actes, peinent à les prévenir. Les enquêtes, comme celle en cours dans l’État du Niger, aboutissent rarement à des condamnations significatives, ce qui renforce un sentiment d’impunité. Cette absence de justice formelle contribue à perpétuer le cycle de la violence.

Les Défis de la Coexistence Religieuse

La coexistence entre chrétiens et musulmans au Nigeria est un équilibre fragile. Les accusations de blasphème, qu’elles soient fondées ou non, agissent comme des catalyseurs pour des tensions sous-jacentes. Ces incidents ne se limitent pas à des questions de foi ; ils sont souvent exacerbés par des facteurs socio-économiques, comme la pauvreté, le chômage et le manque d’accès à l’éducation.

Pour beaucoup, la religion devient un refuge identitaire dans un pays où les institutions publiques sont parfois perçues comme inefficaces. Cependant, cette ferveur religieuse peut se transformer en intolérance, surtout lorsque des accusations graves comme le blasphème sont lancées sans preuve tangible.

La religion devrait unir, mais au Nigeria, elle est parfois utilisée pour diviser.

Que Faire pour Briser le Cycle ?

Pour mettre fin à ces drames, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

- Renforcer l’État de droit : Les autorités doivent garantir que les accusations de blasphème soient traitées par des tribunaux impartiaux, et non par des foules.

- Sensibilisation communautaire : Des campagnes éducatives pourraient promouvoir le dialogue interreligieux et la tolérance.

- Amélioration des conditions socio-économiques : En s’attaquant aux causes profondes des tensions, comme la pauvreté, le gouvernement pourrait réduire les frustrations qui alimentent la violence.

Ces solutions, bien que complexes à mettre en œuvre, pourraient aider à apaiser les tensions et à prévenir d’autres tragédies comme celle d’Amaye. Le Nigeria, avec sa riche diversité culturelle et religieuse, a le potentiel de devenir un modèle de coexistence, mais cela nécessitera des efforts concertés à tous les niveaux de la société.

Un Appel à la Réflexion

Le drame d’Amaye est plus qu’un simple fait divers. Il est le symptôme d’une société profondément divisée, où la religion, au lieu d’être une source d’unité, devient parfois un prétexte à la violence. Alors que les enquêtes se poursuivent dans l’État du Niger, une question demeure : comment le Nigeria peut-il avancer vers une coexistence pacifique ? La réponse, complexe, nécessitera du courage, de la volonté politique et un engagement collectif pour la justice et la tolérance.

En attendant, les histoires comme celle d’Amaye continuent de résonner, rappelant au monde les défis auxquels le Nigeria est confronté. Ce n’est qu’en abordant ces problèmes de front que le pays pourra espérer un avenir où la diversité religieuse sera une force, et non une source de tragédie.