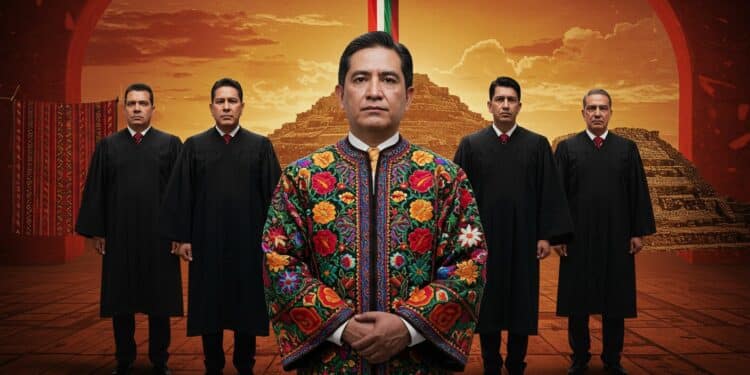

Dans un pays où la diversité culturelle est ancrée dans l’histoire, une révolution vestimentaire secoue les fondations de la justice mexicaine. Imaginez une salle d’audience solennelle, où les toges noires, symboles d’uniformité et de tradition, cèdent la place à des chemises brodées aux motifs éclatants, héritage des communautés indigènes du sud du Mexique. Ce changement, porté par un président de la Cour suprême issu du peuple mixtèque, ne se limite pas à une question de style : il incarne une revendication profonde d’identité et de justice pour les peuples autochtones. Cette initiative, soutenue par la gauche au pouvoir, pourrait bien redéfinir l’image de la justice dans un Mexique pluriculturel.

Une révolution vestimentaire à la Cour suprême

Le Mexique, avec ses 130 millions d’habitants, est un kaléidoscope de cultures, où près de 20 % de la population s’identifie comme appartenant à un peuple autochtone. Pourtant, pendant des siècles, ces communautés ont été marginalisées, leurs traditions reléguées à l’ombre des normes imposées par une élite. Aujourd’hui, un vent de changement souffle sur la plus haute juridiction du pays. Le futur président de la Cour suprême, un avocat d’origine mixtèque, a annoncé qu’il délaisserait la toge de soie noire, imposée par un décret de 1941, pour arborer des vêtements traditionnels lors des audiences. Ce choix audacieux, soutenu par le parti Morena, marque une rupture avec des décennies de conformisme.

Si ce pays est pluriculturel par essence, la Cour suprême devrait refléter cette diversité.

Futur président de la Cour suprême

Cette décision ne se contente pas de bousculer le protocole. Elle symbolise une reconnaissance des racines profondes du Mexique, où les cultures indigènes, comme les Mixtèques ou les Zapotèques, ont façonné l’identité nationale bien avant l’arrivée des colons. En choisissant des guayaberas ou des huipils, ces chemises et chemisiers richement brodés, le président de la Cour suprême envoie un message clair : la justice doit être inclusive et représentative.

Un symbole de justice pour les peuples autochtones

Ce changement vestimentaire n’est pas une simple anecdote. Il s’inscrit dans un mouvement plus large visant à rendre justice aux communautés indigènes, souvent laissées pour compte. Originaire de l’État d’Oaxaca, berceau de la culture zapotèque et mixtèque, le futur président de la Cour suprême a grandi dans un environnement où les traditions textiles sont bien plus qu’un art : elles sont un langage, une mémoire collective. Les guayaberas, avec leurs broderies complexes, portent des motifs qui racontent des histoires, des croyances et des liens avec la terre.

Pour les artisans d’Oaxaca, ce choix est une victoire. Depuis une quarantaine d’années, les élus locaux ont adopté ces vêtements traditionnels pour affirmer leur identité. Une poétesse et députée zapotèque de la région a toutefois appelé à aller au-delà du symbole :

Je veux entendre que la Cour suprême garantira la justice pour les peuples autochtones.

Poétesse zapotèque et députée

Car les enjeux sont immenses. Les communautés indigènes, bien que représentant une part significative de la population, ont souvent été victimes d’exclusion et de discriminations. Des projets d’infrastructure, comme le train Maya dans le Yucatan, ont suscité des tensions, les populations locales dénonçant un manque de consultation et des impacts sur leurs terres. La présence d’un juge indigène à la tête de la Cour suprême pourrait ouvrir la voie à une justice plus équitable.

L’artisanat textile : un patrimoine vivant

Les vêtements traditionnels mexicains, comme les huipils ou les guayaberas, ne sont pas de simples pièces de tissu. Ils incarnent un savoir-faire ancestral, souvent transmis de génération en génération. À Oaxaca, les tisserands travaillent parfois des mois sur une seule pièce, utilisant des techniques qui remontent à l’époque précolombienne. Chaque motif, chaque couleur a une signification, qu’il s’agisse de célébrer la nature, les esprits ou les cycles de la vie.

Quelques faits sur l’artisanat textile d’Oaxaca :

- Techniques ancestrales : Les broderies sont réalisées à la main, souvent avec des fils teints naturellement.

- Temps de création : Une pièce peut nécessiter jusqu’à six mois de travail.

- Signification culturelle : Les motifs racontent des histoires liées à la cosmologie indigène.

- Économie locale : L’artisanat textile soutient des milliers de familles dans les communautés rurales.

Cependant, cet artisanat est confronté à des défis. Les artisans, comme une tisserande zapotèque de Santo Tomás Jalieza, doivent souvent faire face à des clients cherchant à négocier des prix dérisoires pour des pièces nécessitant un travail colossal. Le gouvernement mexicain, conscient de cette problématique, a lancé en 2021 le festival Original, une initiative visant à promouvoir les créateurs indigènes tout en luttant contre le plagiat et le marchandage.

Une réforme judiciaire controversée

L’élection du président de la Cour suprême au suffrage universel, une première mondiale, s’inscrit dans une réforme judiciaire ambitieuse portée par le parti au pouvoir. Cette réforme, qui inclut l’élection de tous les juges et magistrats, vise à lutter contre la corruption et les privilèges dans le système judiciaire. Cependant, elle suscite des critiques, notamment de la part d’organisations internationales, qui pointent un processus complexe et polarisant.

Pourtant, cette réforme reflète une volonté de démocratisation et d’inclusion. En plaçant un représentant des peuples indigènes à la tête de la Cour suprême, le Mexique envoie un signal fort : la justice doit être accessible à tous, y compris aux communautés historiquement marginalisées. Le futur président de la Cour, qui a milité dans sa jeunesse pour les droits des indigènes, incarne cet espoir.

Un héritage historique

Ce n’est pas la première fois qu’un indigène accède à la présidence de la Cour suprême. Au XIXe siècle, un Zapotèque, considéré comme le père du Mexique moderne, avait occupé ce poste avant de devenir président de la République. Son héritage continue d’inspirer, et l’arrivée d’un nouveau président indigène à la Cour suprême s’inscrit dans cette lignée. Ce moment marque une étape dans la reconnaissance des contributions des peuples autochtones à la nation mexicaine.

En choisissant de porter des vêtements traditionnels, le futur président ne se contente pas de défier les conventions. Il invite à repenser la justice, non seulement dans son application, mais aussi dans son image. Comme l’a déclaré la présidente du Mexique, une justice équitable ne se mesure pas à une toge, mais à l’honnêteté et à l’engagement de ceux qui la rendent.

Vers un avenir pluriculturel

Le choix de vêtements traditionnels à la Cour suprême est bien plus qu’un geste symbolique. Il reflète une aspiration à une société où toutes les voix, y compris celles des peuples indigènes, sont entendues et respectées. À Oaxaca, les artisans espèrent que cette visibilité nouvelle donnera un coup de pouce à leur travail, tout en sensibilisant le public à la richesse de leur patrimoine.

| Enjeu | Impact |

|---|---|

| Promotion de l’artisanat | Valorisation des savoir-faire indigènes et soutien économique. |

| Inclusion culturelle | Représentation des peuples autochtones dans les institutions. |

| Réforme judiciaire | Démocratisation de la justice, mais débats sur sa mise en œuvre. |

En fin de compte, cette révolution vestimentaire pourrait bien être le prélude à des changements plus profonds. En plaçant la diversité culturelle au cœur de la justice, le Mexique montre la voie vers une société plus inclusive. Reste à savoir si cette initiative saura transformer les promesses en actions concrètes pour les communautés indigènes.