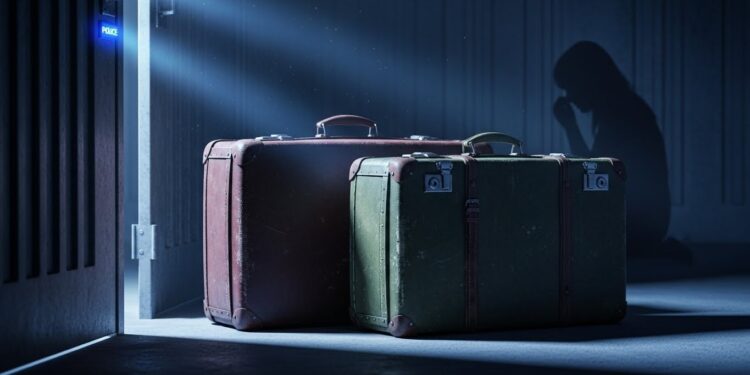

Imaginez acheter aux enchères le contenu d’un box de stockage abandonné… et découvrir, au milieu des cartons, deux valises contenant les restes de jeunes enfants. C’est exactement ce cauchemar qui s’est produit en août 2022 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et qui a bouleversé tout le pays.

Les « meurtres de la valise » : une affaire qui glace le sang

Cette découverte macabre a immédiatement déclenché l’une des enquêtes criminelles les plus médiatisées de ces dernières années en Nouvelle-Zélande. Les deux petits corps, ceux de Minu Jo, 8 ans, et Yuna Jo, 6 ans, avaient été placés dans des valises et entreposés dans un garde-meubles pendant trois à quatre ans.

Très vite, les analyses ADN ont permis d’identifier la responsable : leur propre mère, Hakyung Lee, une citoyenne néo-zélandaise de 45 ans originaire de Corée du Sud.

Une fuite en Corée du Sud et une extradition rapide

Dès que les soupçons se sont portés sur elle, Hakyung Lee avait déjà quitté la Nouvelle-Zélande. Elle s’était réfugiée en Corée du Sud, son pays natal, après avoir changé d’identité. Mais la coopération judiciaire internationale a été efficace : elle a été localisée, arrêtée et extradée la même année vers Auckland pour répondre de ses actes.

Cette fuite, loin d’apparaître comme un acte impulsif, a été interprétée par la justice comme la preuve d’une volonté claire de dissimuler les crimes.

Le procès : deux heures seulement pour un verdict de culpabilité

En septembre dernier, le procès s’est tenu à la Haute Cour d’Auckland. Durant toute la procédure, l’accusée est restée assise, tête baissée, les cheveux masquant son visage, sans jamais prendre la parole. Elle avait pourtant reconnu les faits.

La défense a tenté de plaider l’altération du discernement. Les avocats ont expliqué que leur cliente avait sombré dans une profonde dépression après le décès de son mari en 2017. Selon eux, elle n’était plus pleinement responsable de ses actes au moment des faits.

Mais le parquet a balayé cet argument. Pour les procureurs, la dissimulation méthodique des corps pendant plusieurs années et la fuite à l’étranger démontraient une parfaite lucidité et une volonté de se soustraire à la justice.

Après seulement deux heures de délibération, le jury a déclaré Hakyung Lee coupable des deux meurtres.

La sentence : perpétuité avec 17 ans de période de sûreté

Mercredi, le juge Geoffrey Venning a prononcé la peine : la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 17 ans. Cela signifie qu’elle ne pourra prétendre à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins ces 17 années.

Durant l’audience de détermination de la peine, la mère de l’accusée, Choon Ja Lee, a fait lire une déclaration déchirante. Les mots ont résonné dans la salle :

« Si elle voulait mourir, pourquoi n’est-elle pas morte seule ? Pourquoi a-t-elle emmené avec elle ces enfants innocents ? »

Hakyung Lee, tête toujours baissée, n’a montré aucune réaction visible à l’énoncé de sa condamnation.

Comment les enfants sont-ils morts ?

Les enquêteurs ont reconstitué la méthode employée : les deux enfants ont été tués par une overdose massive de médicaments mélangés à du jus de fruit. Une mort lente et silencieuse, administrée par la personne qui aurait dû les protéger.

Les corps ont ensuite été placés dans des valises et entreposés dans un box de stockage dont le loyer n’a plus été payé. C’est finalement la vente aux enchères du contenu abandonné qui a permis la découverte macabre.

Une affaire qui interroge sur la santé mentale et la responsabilité pénale

Bien que la justice ait rejeté la thèse de l’abolition du discernement, cette tragédie soulève des questions profondes. Jusqu’où une dépression peut-elle altérer le jugement ? Quand la maladie mentale devient-elle une circonstance atténuante ou, au contraire, ne change-t-elle rien à la gravité des actes ?

En Nouvelle-Zélande comme ailleurs, les cas d’infanticide maternel restent rares mais particulièrement douloureux. Ils mettent en lumière les failles possibles dans le suivi des personnes en détresse psychologique, surtout après un deuil.

Le décès du conjoint en 2017 semble avoir été le déclencheur d’une spirale destructrice. Mais entre souffrance personnelle et passage à l’acte meurtrier sur ses propres enfants, le fossé reste immense et incompréhensible pour beaucoup.

Un traumatisme durable pour toute une famille

Au-delà du verdict, c’est toute une famille qui reste brisée. La grand-mère maternelle, qui a perdu ses deux petits-enfants et voit aujourd’hui sa fille derrière les barreaux à vie, exprime une douleur indicible.

Les mots lus au tribunal témoignent d’une incompréhension totale face à l’acte commis. Ils reflètent aussi le sentiment d’impuissance face à une tragédie qui aurait peut-être pu être évitée si des signaux d’alarme avaient été pris au sérieux plus tôt.

Un symbole tragique dans l’histoire criminelle néo-zélandaise

L’expression « meurtres de la valise » est désormais entrée dans le vocabulaire collectif du pays. Elle désigne cette affaire hors norme par sa durée de dissimulation et par le choc qu’elle a provoqué.

Plusieurs années après les faits, la Nouvelle-Zélande se souvient encore de ces deux petits visages révélés par les médias et de la question lancinante : comment une mère a-t-elle pu en arriver là ?

La condamnation définitive clôt un chapitre judiciaire, mais les cicatrices émotionnelles, elles, mettront sans doute des décennies à s’estomper.

Cette histoire nous rappelle cruellement que derrière chaque fait divers se cachent des vies brisées, des questions sans réponse et des souffrances qui dépassent l’entendement.

À retenir :

- Deux enfants tués par overdose de médicaments entre 2018 et 2019

- Corps cachés dans des valises pendant 3 à 4 ans

- Découverte en août 2022 lors d’une vente aux enchères

- Mère extradée de Corée du Sud la même année

- Condamnée à la perpétuité avec 17 ans de sûreté minimum

Au-delà du verdict, cette affaire continuera longtemps d’hanter les consciences et de nourrir les débats sur la santé mentale, la responsabilité et les limites de la compassion face à l’horreur.