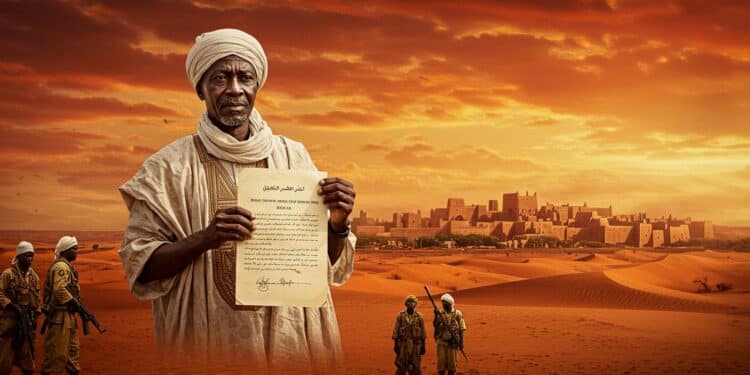

Comment un pays en proie à une crise sécuritaire depuis plus d’une décennie peut-il envisager un avenir démocratique lorsque son chef militaire s’octroie un pouvoir sans limite ? Au Mali, le général Assimi Goïta, à la tête de la junte depuis les coups d’État de 2020 et 2021, a franchi une nouvelle étape dans la consolidation de son autorité. En promulguant une loi qui lui accorde un mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable indéfiniment, il s’installe durablement comme chef de l’État. Cette décision, officialisée récemment, soulève des interrogations profondes sur l’avenir politique et social de ce pays sahélien, déjà fragilisé par les violences jihadistes et les tensions communautaires.

Un Mandat Illimité pour Assimi Goïta

Le général Goïta, figure centrale du pouvoir militaire malien, a désormais les pleins pouvoirs pour diriger le pays jusqu’en 2030, voire au-delà. La loi, récemment promulguée et largement relayée sur les réseaux sociaux, stipule que le président de la transition – un rôle que Goïta endosse de facto – peut renouveler son mandat « autant de fois que nécessaire » jusqu’à ce que le pays soit « pacifié ». Cette disposition, qui repousse indéfiniment la tenue d’élections démocratiques, marque un tournant dans la gouvernance du Mali.

Le texte précise toutefois que ce mandat pourrait être écourté si des conditions favorables à une élection présidentielle transparente étaient réunies. Cependant, dans un contexte où les libertés sont de plus en plus restreintes, cette clause semble davantage symbolique qu’opérationnelle. Les militaires, au pouvoir depuis cinq ans, avaient initialement promis un retour rapide à un gouvernement civil, une promesse aujourd’hui reléguée aux oubliettes.

Un Contexte de Crise Sécuritaire Persistante

Depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire d’une ampleur sans précédent. Les violences perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, combinées aux agissements de groupes criminels communautaires, ont transformé certaines régions du pays en zones de non-droit. Cette instabilité a servi de justification à la junte pour prolonger son emprise sur le pouvoir, arguant que des élections ne peuvent être organisées dans un climat aussi volatile.

« Le Mali ne peut envisager des élections tant que la sécurité n’est pas rétablie », avait déclaré un proche de la junte lors d’une concertation nationale en avril.

Pourtant, cette rhétorique sécuritaire cache mal les ambitions de la junte de consolider son contrôle. L’alliance avec des mercenaires russes, notamment ceux d’Africa Corps, censés traquer les jihadistes, a suscité de nombreuses controverses. Des rapports récurrents accusent ces forces, ainsi que l’armée malienne, de commettre des exactions contre les civils, alimentant un cercle vicieux de méfiance et de violence.

La Dissolution des Partis Politiques

La promulgation de cette loi s’inscrit dans une série de mesures visant à museler toute opposition. Lors d’une concertation nationale organisée en avril, boycottée par la plupart des partis politiques, la junte a recommandé la dissolution des formations politiques et des organisations à caractère politique. Cette décision, appliquée récemment, a interdit aux membres de ces groupes de se réunir, sous peine de sanctions.

Un rare rassemblement de partis politiques, tenu début mai à Bamako, avait réuni plusieurs centaines de personnes sous haute surveillance policière. Cet événement, qualifié d’exceptionnel dans un climat de répression, avait permis aux opposants de dénoncer les dérives autoritaires de la junte. Cependant, ces voix dissidentes ont été rapidement étouffées par les nouvelles restrictions imposées par le régime.

La dissolution des partis politiques au Mali marque un recul significatif des libertés fondamentales, dans un pays où la démocratie, bien que fragile, était un espoir pour beaucoup.

Une Transition Sans Fin ?

La loi promulguée par Assimi Goïta stipule que le président de la transition, ainsi que les membres du gouvernement et de l’organe législatif mis en place par les militaires, sont éligibles aux futures élections présidentielles et générales. Cette disposition soulève des inquiétudes quant à la neutralité d’un éventuel processus électoral. En l’absence d’opposition structurée et avec des institutions contrôlées par la junte, le retour à un régime civil semble plus hypothétique que jamais.

Pour mieux comprendre l’impact de cette mesure, voici les points clés de la nouvelle loi :

- Mandat de cinq ans : Renouvelable indéfiniment jusqu’à la « pacification » du pays.

- Rôle du président : Garant de la Constitution et de la Charte de la Transition.

- Éligibilité : Les militaires et leurs alliés peuvent se présenter aux futures élections.

- Condition d’élections : Possibilité d’écourter le mandat si des élections transparentes deviennent réalisables.

Ces mesures traduisent une volonté claire de la junte de pérenniser son pouvoir, tout en maintenant l’illusion d’une transition temporaire. Mais dans un pays où la société civile est muselée et où les violences persistent, la « pacification » invoquée semble être un objectif lointain, voire un prétexte.

L’Alliance des États du Sahel : Un Soutien Régional

Le Mali ne traverse pas cette crise en isolement. Avec le Niger et le Burkina Faso, deux autres pays dirigés par des juntes militaires, il forme l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette confédération, créée pour renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires, reflète une dynamique de rupture avec les institutions traditionnelles ouest-africaines, comme la CEDEAO. Ces trois pays, tous confrontés à des insurrections jihadistes, cherchent à mutualiser leurs efforts, souvent avec le soutien de partenaires controversés comme la Russie.

Cette alliance, bien que présentée comme une réponse aux défis régionaux, soulève des questions sur son efficacité réelle. Les exactions attribuées aux forces militaires et à leurs alliés russes dans les trois pays alimentent les tensions avec les populations locales, rendant la stabilisation encore plus complexe.

Quel Avenir pour le Mali ?

La consolidation du pouvoir par la junte malienne, sous la houlette d’Assimi Goïta, marque un tournant décisif pour le pays. En s’arrogeant un mandat illimité et en muselant l’opposition, les militaires s’éloignent des principes démocratiques qu’ils avaient promis de restaurer. La crise sécuritaire, bien réelle, sert de justification à ces mesures, mais elle ne saurait masquer les dérives autoritaires du régime.

« La démocratie au Mali est en sursis. Sans une mobilisation internationale et régionale, le pays risque de s’enfoncer dans un cycle de répression et d’instabilité », selon un analyste politique.

Pour les Maliens, l’avenir reste incertain. La lutte contre les groupes jihadistes, la reconstruction d’un État stable et la restauration des libertés fondamentales sont des défis colossaux. Dans ce contexte, la question demeure : la junte, avec son contrôle renforcé, est-elle en mesure d’apporter des solutions durables, ou ne fait-elle que prolonger une crise déjà profonde ?

| Défi | Impact |

|---|---|

| Crise sécuritaire | Violences jihadistes et exactions contre les civils |

| Restrictions des libertés | Dissolution des partis et interdiction de réunions |

| Mandat illimité | Consolidation du pouvoir militaire |

Le Mali se trouve à un carrefour. Entre la nécessité de stabiliser le pays et les dérives autoritaires de la junte, l’équilibre est fragile. Les décisions prises aujourd’hui par Assimi Goïta et ses alliés auront des répercussions durables, non seulement pour le Mali, mais pour l’ensemble de la région sahélienne. Reste à savoir si la communauté internationale, souvent divisée sur la question, jouera un rôle pour ramener le pays sur la voie de la démocratie.