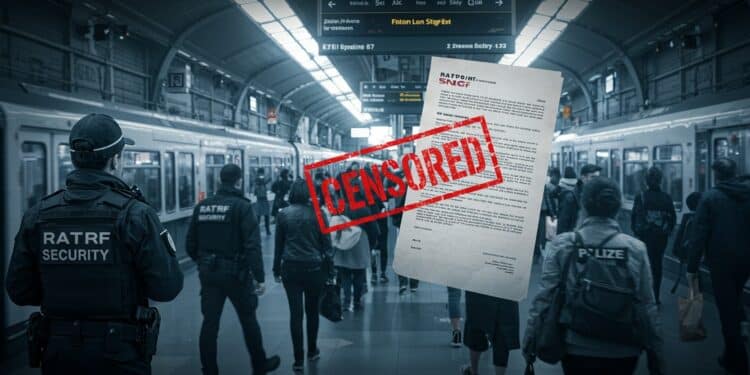

Imaginez-vous dans une gare bondée, le brouhaha des voyageurs, les annonces au haut-parleur, et soudain, un incident perturbe l’ordre. Jusqu’à récemment, un projet de loi ambitionnait de donner aux agents de sécurité de la RATP et de la SNCF le pouvoir de forcer un fauteur de trouble à quitter les lieux. Mais ce jeudi, une décision inattendue a bouleversé cette perspective : le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure. Pourquoi ? Et quelles en sont les implications pour les usagers et la sécurité publique ? Plongeons dans ce sujet brûlant d’actualité.

Une Loi Ambitionnant Plus de Sécurité

Adoptée il y a quelques semaines, la loi sur la sécurité dans les transports visait à renforcer l’ordre dans les gares, stations et véhicules des réseaux de transport publics. Parmi ses dispositions, une mesure phare : autoriser les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF à contraindre une personne troublant l’ordre public à quitter les lieux. Cette prérogative, qui semblait répondre à un besoin de fermeté face aux incivilités croissantes, a pourtant été jugée inconstitutionnelle. Cette censure soulève des questions cruciales sur les limites des pouvoirs confiés aux agents privés et sur la balance entre sécurité et libertés individuelles.

Pourquoi Cette Mesure a Été Censurée ?

Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de divers horizons politiques, a tranché : la contrainte physique ou l’expulsion forcée d’une personne relève exclusivement des autorités de police. En d’autres termes, confier une telle prérogative à des agents privés, même formés, outrepasse les principes fondamentaux de la Constitution française. Selon les Sages, si les agents de sécurité peuvent refuser l’accès à une gare ou une station, ils ne peuvent pas aller jusqu’à exercer une contrainte physique sur une personne refusant d’obtempérer.

« Une mesure de contrainte relève, par nature, de la seule compétence des autorités de police. »

Conseil constitutionnel

Cette décision s’appuie sur une distinction claire entre les missions des agents de sécurité privés et celles des forces de l’ordre publiques. Les premiers peuvent prévenir, dissuader, voire signaler, mais pas intervenir avec la même autorité que la police ou la gendarmerie. Cette limite vise à protéger les droits des citoyens face à une possible dérive des pouvoirs confiés à des entités non étatiques.

Les Enjeux pour les Usagers des Transports

Pour les millions d’usagers quotidiens des réseaux RATP et SNCF, cette censure pourrait avoir des répercussions concrètes. Les incivilités dans les transports – altercations, comportements agressifs, troubles divers – sont une réalité que beaucoup de voyageurs ont déjà expérimentée. Sans cette mesure, les agents de sécurité se retrouvent limités dans leurs moyens d’action face à des situations tendues. Mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle ?

- Réduction des tensions : En évitant une confrontation directe, les agents pourraient privilégier la médiation ou l’appel aux forces de l’ordre.

- Protection des libertés : La censure garantit qu’aucun citoyen ne sera contraint par une autorité privée sans cadre légal strict.

- Responsabilité accrue des forces publiques : La police et la gendarmerie restent les seules habilitées à intervenir dans des cas complexes.

Cependant, certains usagers pourraient percevoir cette décision comme un frein à une gestion rapide des troubles, surtout dans des contextes où les forces de l’ordre ne sont pas immédiatement disponibles. Les gares, souvent des lieux de forte affluence, nécessitent des réponses rapides pour garantir la sécurité de tous.

Un Débat Plus Large sur la Sécurité Privée

La décision du Conseil constitutionnel ne se limite pas à la RATP ou à la SNCF : elle touche à un débat de fond sur le rôle des agents de sécurité privés dans l’espace public. Ces dernières années, la sécurité privée a pris une place croissante en France, notamment dans les transports, les centres commerciaux ou les événements publics. Mais jusqu’où peuvent aller leurs prérogatives sans empiéter sur les missions régaliennes de l’État ?

| Rôle | Agents Privés | Forces Publiques |

|---|---|---|

| Prévention | Oui | Oui |

| Contrainte physique | Non | Oui |

| Arrestation | Non | Oui |

Ce tableau illustre la séparation nette entre les deux types d’acteurs. La censure de la loi sur la sécurité dans les transports renforce cette distinction, mais elle pourrait aussi relancer le débat sur une éventuelle évolution du cadre légal pour les agents privés, notamment dans des environnements à haut risque comme les transports publics.

Les Réactions Politiques et Sociales

La décision a suscité des réactions contrastées. D’un côté, les parlementaires à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel – issus de courants progressistes – saluent une victoire pour les libertés individuelles. Ils estiment que confier des pouvoirs de contrainte à des agents privés risquait d’ouvrir la voie à des abus. De l’autre, certains élus et usagers regrettent une occasion manquée de renforcer la sécurité dans des lieux souvent perçus comme vulnérables.

Sur les réseaux sociaux, les discussions vont bon train. Certains voyageurs expriment leur frustration face à des incivilités récurrentes dans les transports, tandis que d’autres défendent l’idée qu’une sécurité efficace passe par une meilleure coordination entre agents privés et forces publiques, plutôt que par une extension des pouvoirs des premiers.

Vers une Redéfinition des Priorités ?

La censure de cette disposition ne signe pas la fin des efforts pour améliorer la sécurité dans les transports. D’autres mesures de la loi, non contestées, restent en vigueur, comme le renforcement des patrouilles ou l’amélioration des dispositifs de vidéosurveillance. Cependant, cette décision pourrait pousser les législateurs à explorer de nouvelles pistes, comme :

- Une formation renforcée pour les agents de sécurité, axée sur la médiation.

- Une présence accrue des forces de l’ordre dans les gares et stations.

- Des campagnes de sensibilisation pour promouvoir le respect des règles dans les transports.

En attendant, les usagers continueront de naviguer dans un système où la sécurité repose sur un équilibre délicat entre prévention, intervention et respect des droits. Cette affaire rappelle que la quête de sécurité publique ne peut se faire au détriment des principes fondamentaux qui régissent une société démocratique.

Un Regard vers l’Avenir

La censure de cette mesure marque un tournant dans la manière dont la France envisage la sécurité dans ses transports. Elle invite à repenser le rôle des différents acteurs – publics et privés – dans la gestion des espaces publics. Alors que les défis liés aux incivilités et à la sécurité persistent, il est probable que de nouveaux débats émergent sur la meilleure façon de concilier efficacité et respect des libertés.

Pour les voyageurs, cette décision pourrait sembler abstraite, mais elle touche à une question essentielle : comment garantir un environnement sûr sans compromettre les droits de chacun ? La réponse, complexe, nécessitera du temps, des ajustements et, surtout, une écoute attentive des besoins des usagers.

Et vous, qu’en pensez-vous ? La censure de cette mesure est-elle une bonne nouvelle pour les libertés individuelles, ou un frein à la sécurité dans les transports ? Partagez votre avis !

En conclusion, la décision du Conseil constitutionnel met en lumière les tensions entre sécurité et libertés dans les transports publics. Si elle limite les pouvoirs des agents privés, elle ouvre aussi la voie à une réflexion plus large sur la manière de construire un système de transport à la fois sûr et respectueux des droits de tous. Une chose est sûre : le débat est loin d’être clos.