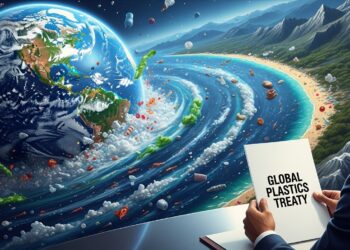

Imaginez une salle de conférence internationale, où des délégués du monde entier discutent d’un traité historique pour enrayer la pollution plastique. À première vue, l’objectif semble noble et partagé : protéger nos océans, nos terres et notre santé. Mais dans l’ombre, un acteur inattendu gagne du terrain : les lobbyistes de l’industrie pétrochimique. Leur présence croissante dans ces négociations, qui se déroulent à Genève jusqu’au 14 août, inquiète profondément les organisations écologistes. Comment ces représentants d’intérêts privés, liés à la production même du plastique, influencent-ils un processus censé défendre l’intérêt public ? Plongeons dans cette problématique brûlante.

Un Traité Crucial Sous Pression

Les négociations en cours à Genève, baptisées CNI5-2, visent à finaliser le premier traité mondial contre la pollution plastique. Ce texte, attendu avec impatience par les défenseurs de l’environnement, doit poser des bases concrètes pour réduire la production, l’utilisation et la gestion des déchets plastiques. Mais un obstacle de taille se dresse : l’influence grandissante des représentants de l’industrie pétrolière et chimique, dont les intérêts s’opposent directement aux ambitions du traité.

Selon une analyse récente, au moins 234 lobbyistes de ce secteur participent à cette session. Ce chiffre, en constante augmentation, révèle une stratégie bien rodée : de 143 représentants recensés à Nairobi en 2023 à 220 à Busan en novembre 2024, leur présence s’intensifie à chaque réunion. Ces chiffres, issus d’une liste officielle de participants, soulignent une réalité troublante : les industries à l’origine de la crise du plastique cherchent à orienter les discussions.

Les Lobbyistes : Une Menace pour l’Intérêt Public ?

Pourquoi la présence de ces lobbyistes est-elle si problématique ? Selon les écologistes, leur participation représente un conflit d’intérêts évident. Les industries pétrolières et chimiques tirent des profits colossaux de la production de plastiques, qui repose sur l’extraction de combustibles fossiles. Un traité ambitieux, limitant la production ou imposant des normes strictes, pourrait réduire leurs revenus. Leur objectif, selon les ONG, serait donc de pousser pour un accord faible, permettant de maintenir une production plastique sans contraintes majeures.

« Ils influencent le processus de négociation et ne devraient pas être là, car ils ont un conflit d’intérêts direct avec la négociation en cours. »

Rachel Radvany, représentante d’une ONG environnementale

Pour illustrer ce conflit, les écologistes rappellent un précédent : en 2003, lors des négociations pour un traité mondial contre le tabac sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, les représentants de l’industrie du tabac avaient été exclus pour éviter toute interférence. Une telle mesure pourrait-elle être envisagée pour les négociations sur le plastique ? Les ONG le souhaitent ardemment, mais la tâche s’annonce complexe.

Une Influence Sous-Estimate ?

Le décompte des lobbyistes pourrait même être sous-estimé. Certains participants, inscrits comme « ingénieurs chimistes » ou « conseillers techniques » dans les délégations nationales, pourraient être affiliés à l’industrie sans que cela soit explicitement mentionné. De plus, les secteurs consommateurs de plastique, comme l’agroalimentaire ou la cosmétique, sont également présents, bien que non comptabilisés dans cette analyse. Cette opacité complique la tâche des ONG qui cherchent à garantir un processus transparent.

| Session de négociation | Nombre de lobbyistes recensés |

|---|---|

| Nairobi (CNI3, 2023) | 143 |

| Ottawa (CNI4, 2024) | 196 |

| Busan (CNI5-1, 2024) | 220 |

| Genève (CNI5-2, 2025) | 234 |

Ce tableau montre une progression alarmante du nombre de lobbyistes, renforçant les craintes d’une influence croissante sur les décisions prises à Genève. Face à eux, les délégations scientifiques (60 membres), les représentants des peuples indigènes (36) ou même les 27 pays de l’Union européenne (233) semblent presque en infériorité numérique.

La Réaction des Écologistes

Face à cette situation, les organisations environnementales ne restent pas silencieuses. Une action symbolique a marqué les esprits à Genève : des militants de plusieurs pays européens ont escaladé l’entrée principale du lieu des négociations pour déployer des banderoles proclamant que le traité plastique n’est pas à vendre. Une mise en scène percutante, renforcée par l’utilisation d’eau noire déversée au sol, symbolisant le pétrole à l’origine du plastique.

« Il est inacceptable que les industries qui profitent de la pollution plastique soient au premier rang des négociations lorsqu’il s’agit de trouver des solutions. »

Graham Forbes, responsable des campagnes anti-plastique

Cette action illustre la frustration des écologistes face à ce qu’ils perçoivent comme une tentative de sabotage. Ils appellent à une réforme des règles de participation pour limiter l’accès des industries polluantes, comme cela a été fait pour d’autres traités environnementaux majeurs, tels que la Convention de Bâle ou la Convention de Stockholm.

Un Débat Déséquilibré ?

Les écologistes pointent également du doigt un autre problème : l’accès limité des observateurs aux discussions techniques. Ces réunions, souvent informelles, se déroulent à huis clos, excluant les ONG et autres parties prenantes non gouvernementales. Cette pratique contraste avec les négociations d’autres traités environnementaux, où la transparence était de mise. Pour les ONG, ce manque d’inclusion favorise les industries, qui disposent de moyens financiers et logistiques bien supérieurs pour influencer les débats.

En réponse, l’industrie pétrochimique se défend. Un porte-parole d’une association internationale du secteur chimique affirme que les ONG exagèrent leur influence, soulignant que leurs représentants sont bien moins nombreux que les observateurs écologistes, qu’il estime à environ 1 500. Cependant, cette comparaison est contestée : les ONG, souvent sous-financées, représentent des communautés directement touchées par la pollution, tandis que les entreprises défendent des intérêts économiques.

Les entreprises disposent de budgets colossaux et d’un accès privilégié aux décideurs. Un militant local, confronté à la pollution plastique dans sa communauté, aura bien du mal à faire entendre sa voix à Genève.

Vers un Traité Dilué ?

Le risque, selon les écologistes, est clair : un traité affaibli, incapable de s’attaquer à la racine du problème. Un accord qui se contenterait de mesures superficielles, comme une meilleure gestion des déchets, sans limiter la production de plastique, serait une victoire pour l’industrie pétrochimique. Or, la production mondiale de plastique continue d’exploser, avec des conséquences désastreuses pour l’environnement et la santé humaine.

Pour mieux comprendre l’enjeu, voici les principaux points de tension dans les négociations :

- Réduction de la production : Les écologistes plaident pour des plafonds stricts, tandis que l’industrie préfère des solutions axées sur le recyclage.

- Transparence : L’accès limité aux discussions techniques limite la participation des ONG et des communautés affectées.

- Représentation : La présence massive de lobbyistes déséquilibre les débats en faveur des intérêts privés.

Si ces défis ne sont pas relevés, le traité risque de ne pas répondre aux attentes des populations les plus touchées par la pollution plastique, comme les communautés côtières ou les peuples indigènes.

Un Combat pour l’Avenir

Les négociations de Genève représentent une opportunité unique de changer la donne face à la crise mondiale du plastique. Mais pour que ce traité soit à la hauteur des enjeux, il devra surmonter l’influence des industries polluantes et garantir une transparence totale. Les écologistes, par leurs actions et leurs alertes, rappellent que ce combat dépasse les salles de réunion : il s’agit de préserver notre planète pour les générations futures.

« Nous ne sommes pas là pour garder nos emplois. Si demain il n’y a plus de pollution plastique, nous serons plus qu’heureux. »

Delphine Levi Alvares, militante environnementale

Cette déclaration résume l’état d’esprit des défenseurs de l’environnement : leur lutte n’est pas guidée par des intérêts personnels, mais par une vision d’un monde plus sain. À l’inverse, l’industrie pétrochimique, bien que légitime dans sa volonté de défendre ses emplois, semble prioriser le profit au détriment de l’intérêt collectif.

Alors que les négociations se poursuivent, une question demeure : le traité anti-plastique sera-t-il un outil puissant pour protéger notre planète, ou une coquille vide, façonnée par les intérêts des industries polluantes ? Les prochains jours à Genève seront déterminants.