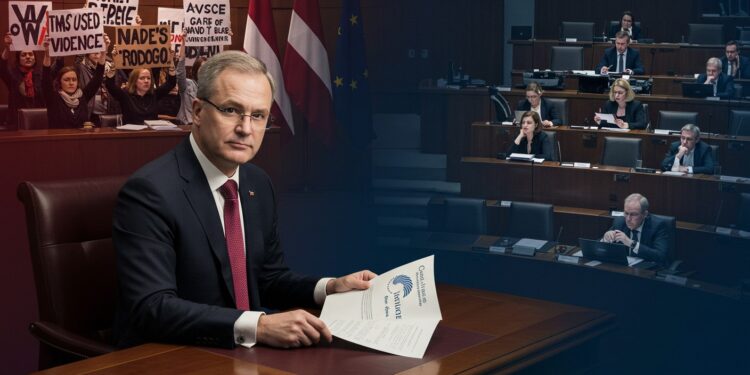

Imaginez un pays qui ratifie un traité international pour protéger les femmes, puis, un an plus tard, décide de s’en retirer. C’est exactement ce qui se passe en Lettonie, où une décision parlementaire a créé une onde de choc à travers l’Europe. Mais le président vient de poser un veto inattendu, renvoyant la loi pour un nouvel examen.

Un Revirement Présidentiel Inattendu

Le chef de l’État letton a pris une mesure forte en ce début de semaine. Il a refusé de promulguer la loi adoptée par les députés, qui visait à sortir le pays d’un engagement majeur en matière de droits humains. Cette convention, souvent appelée d’Istanbul, représente un pilier dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Dans son communiqué officiel, la présidence met en avant un argument de cohérence. Ratifier un texte puis le dénoncer au cours d’une même législature envoie un signal confus. Cela touche autant la population nationale que les partenaires à l’étranger.

Ce choix place la Lettonie dans une position historique délicate. Aucun autre État de l’Union européenne n’a encore franchi ce pas de se retirer d’un traité sur les droits de l’Homme. C’est une première qui pourrait créer un précédent inquiétant.

Les Raisons d’un Message Contradictoire

La présidence insiste sur l’aspect symbolique de cette double décision. D’un côté, les parlementaires avaient approuvé la ratification en novembre 2024. De l’autre, ils ont voté la sortie presque un an jour pour jour après.

Cette volte-face rapide interpelle sur la stabilité des engagements internationaux. Comment expliquer aux citoyens qu’un texte jugé essentiel devient soudainement problématique ? La question de la crédibilité se pose avec acuité.

À l’échelle européenne, cela risque de fragiliser la position lettone dans les discussions sur les droits fondamentaux. Les alliés pourraient y voir un manque de fiabilité dans les commitments pris collectivement.

La ratification et la dénonciation au cours d’un même mandat envoient un message contradictoire à la société lettone et aux alliés internationaux.

Cette citation directe de la présidence résume parfaitement l’enjeu. Elle met en lumière la tension entre politique intérieure et image extérieure.

Un Cas Unique dans l’Espace Juridique Européen

Le retrait envisagé marquerait une rupture nette avec les pratiques habituelles. Dans l’histoire récente de l’Union, aucun membre n’a quitté un accord de cette nature. Cela concerne spécifiquement les instruments protégeant les droits humains.

La Convention d’Istanbul n’est pas un texte anodin. Elle impose des obligations concrètes aux États signataires. Parmi elles, la mise en place de législations spécifiques et de politiques publiques adaptées.

En se désengageant, la Lettonie deviendrait un cas d’étude. Les juristes européens scruteraient cette situation pour en tirer des leçons sur la solidité des traités multilatéraux.

Point clé : Premier État membre de l’UE à envisager un retrait d’un traité sur les droits de l’Homme.

Cette distinction peu enviable pèse lourd dans la balance présidentielle. Elle justifie à elle seule le renvoi pour réexamen.

Retour sur la Genèse de la Convention

Adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe, cette convention porte le nom de la ville où elle a été ouverte à la signature. Son objectif principal reste clair : prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Les pays signataires s’engagent à plusieurs actions concrètes. Ils doivent adopter des lois pénalisant ces actes. Ils mettent aussi en œuvre des programmes de sensibilisation et de protection des victimes.

En Lettonie, la ratification initiale s’est déroulée sans heurts majeurs. Les députés l’ont approuvée à une majorité confortable. Cela reflétait alors une volonté collective de progresser sur ces questions sociétales.

- Prévention des violences

- Protection des victimes

- Poursuite des auteurs

- Politiques coordonnées

Ces quatre piliers forment le cœur du texte. Ils expliquent pourquoi tant d’organisations internationales le défendent avec vigueur.

Le Vote Controversé du 30 Octobre

Un an après la ratification, le vent a tourné au Parlement. Une majorité s’est formée pour adopter la loi de dénonciation. Ce revirement n’a pas été unanime au sein des forces politiques.

L’initiative venait de l’opposition. Mais elle a reçu des soutiens inattendus parmi certains membres de la coalition au pouvoir. Ce vote transversal a surpris les observateurs.

Les arguments avancés portaient sur la notion de genre. Pour les partisans du retrait, le texte introduisait des concepts perçus comme étrangers à la culture nationale. Ils craignaient une ingérence dans les affaires familiales traditionnelles.

Un texte promouvant la notion de « genre » et une idéologie étrangère s’immisçant dans la vie quotidienne des Lettons.

Cette formulation résume le cœur du débat interne. Elle révèle une fracture idéologique profonde au sein de la société lettone.

La Position de la Première Ministre

La cheffe du gouvernement s’est clairement positionnée contre cette sortie. Son opposition au texte de retrait marque une division au sein même de l’exécutif et de sa majorité.

Cette dissonance entre l’exécutif et une partie de la coalition complique la gouvernance. Elle illustre les tensions entre convictions personnelles et discipline parlementaire.

Malgré son désaccord, la loi a passé l’étape du vote. Cela montre la force du courant conservateur au sein de l’assemblée lettone à ce moment précis.

| Acteur | Position |

|---|---|

| Opposition | Pour le retrait |

| Certains coalition | Pour le retrait |

| Première ministre | Contre le retrait |

Ce tableau synthétique met en évidence les alliances inattendues. Il aide à comprendre la complexité du paysage politique letton sur cette question.

Les Manifestations dans les Rues

Le vote n’est pas passé inaperçu auprès de la population. Des protestations massives ont éclaté dans plusieurs villes. Les citoyens ont exprimé leur désaccord de manière visible et bruyante.

Ces rassemblements ont réuni des personnes de tous horizons. Femmes, associations, jeunes, tous ont marché pour défendre le maintien dans la convention. Les pancartes brandies portaient des messages clairs sur la protection nécessaire.

L’ampleur de la mobilisation a surpris par son intensité. Elle témoigne d’une fracture entre une partie de l’élite politique et une frange significative de la société civile.

- Premières manifestations spontanées

- Regroupement d’associations

- Appel national lancé

- Rassemblements dans les grandes villes

Cette chronologie montre comment la contestation s’est organisée rapidement. Elle a transformé un débat parlementaire en mouvement social.

L’Appel Citoyen au Président

Plus de soixante mille signatures ont été recueillies en peu de temps. Cet appel demandait au chef de l’État de ne pas promulguer la loi de retrait. C’est un chiffre impressionnant pour un pays de moins de deux millions d’habitants.

Cette pétition a joué un rôle déterminant. Elle a mis une pression considérable sur la présidence. Les citoyens ont ainsi exercé leur droit démocratique de manière directe et efficace.

Le nombre de signataires dépasse largement les seuils habituels pour ce type d’initiative. Il reflète un engagement profond sur la question des droits des femmes en Lettonie.

Chiffre clé : Plus de 60 000 Lettons ont signé l’appel contre le retrait.

Cette mobilisation citoyenne a sans doute pesé dans la décision présidentielle. Elle illustre le pouvoir de la vox populi dans les démocraties modernes.

La Réaction du Conseil de l’Europe

L’organisation paneuropéenne n’a pas tardé à réagir. Elle a qualifié le vote letton de message dangereux. Pour elle, cela représente un recul majeur en matière de protection des femmes.

Le président de l’Assemblée parlementaire s’est exprimé avec gravité. Il a souligné le caractère inédit et préoccupant de cette démarche. Ses mots portent le poids d’une institution gardienne des droits humains en Europe.

Cette prise de position internationale renforce la pression sur la Lettonie. Elle place le pays sous le regard attentif de ses pairs européens.

Il s’agit d’un pas en arrière sans précédent et profondément inquiétant pour les droits des femmes et les droits de l’homme en Europe.

Cette déclaration forte résonne comme un avertissement. Elle rappelle les engagements communs des États membres du Conseil de l’Europe.

Les Implications pour l’Union Européenne

Au-delà du Conseil de l’Europe, l’Union européenne suit l’affaire de près. Un retrait letton créerait un précédent au sein de la famille européenne. Cela pourrait inspirer d’autres mouvements similaires ailleurs.

Les traités sur les droits humains font partie intégrante de l’acquis communautaire. Les remettre en question touche au cœur des valeurs fondatrices de l’UE. La solidarité entre membres en serait affectée.

Des discussions informelles ont déjà lieu à Bruxelles. Les diplomates évaluent les conséquences potentielles. Ils cherchent à comprendre les motivations profondes derrière ce vote.

- Remise en cause des valeurs communes

- Précédent pour d’autres États

- Impact sur la cohésion européenne

- Questions sur la ratification future

Ces points d’inquiétude circulent dans les couloirs européens. Ils montrent l’ampleur des répercussions possibles.

Le Débat sur la Notion de Genre

Au cœur de la controverse lettone se trouve la question du genre. Pour les opposants à la convention, le texte va trop loin dans sa définition. Ils y voient une menace pour les valeurs traditionnelles familiales.

Ce débat n’est pas nouveau en Europe de l’Est. Plusieurs pays ont exprimé des réserves similaires lors de la ratification. La Lettonie avait pourtant franchi le pas initialement.

Les défenseurs du texte arguent que la notion de genre vise à mieux protéger toutes les victimes. Elle permet une approche plus inclusive des violences. Sans elle, certaines situations resteraient dans l’ombre.

Débat central : La convention promeut-elle une idéologie ou protège-t-elle efficacement les victimes ?

Cette question divise profondément. Elle dépasse le cadre letton pour toucher à des enjeux sociétaux plus larges.

Les Prochaines Étapes au Parlement

Avec le renvoi presidential, les députés doivent reprendre le dossier. Ils peuvent modifier le texte ou confirmer leur position initiale. Un nouveau vote sera nécessaire pour trancher définitivement.

Cette seconde lecture offre une opportunité de dialogue. Les différents courants politiques pourraient trouver un terrain d’entente. Ou au contraire, les positions pourraient se durcir.

La société civile restera mobilisée. Les associations préparent déjà de nouvelles actions. Elles espèrent influencer le débat lors de cette nouvelle phase.

- Réexamen en commission

- Débats en plénière

- Nouveau vote

- Promulgation ou veto définitif

Cette séquence procédurelle déterminera l’issue finale. Chaque étape sera scrutée avec attention.

L’Impact sur les Victimes de Violences

Au-delà des considérations politiques, les vraies concernées restent les victimes. La convention fournit un cadre légal renforcé pour leur protection. Sans elle, certains mécanismes pourraient disparaître.

Les associations de terrain craignent un retour en arrière. Elles soulignent que les violences domestiques restent un fléau en Lettonie. Les statistiques montrent une réalité préoccupante qu’il faut continuer à combattre.

Le maintien dans la convention garantirait la continuité des programmes existants. Il assurerait aussi l’accès à des financements européens dédiés. Un retrait compliquerait ces aspects pratiques.

Les victimes ne peuvent pas attendre que les débats politiques se terminent. Leur sécurité doit rester la priorité absolue.

Cette réalité humaine doit guider les décisions à venir. Elle transcende les querelles idéologiques.

Comparaison avec d’Autres Pays Européens

Plusieurs États ont ratifié la convention sans difficultés majeures. D’autres ont émis des réserves ou tardé à le faire. La Lettonie se distinguait jusqu’ici par son adoption relativement rapide.

Certains pays voisins partagent des préoccupations similaires sur le genre. Mais aucun n’a franchi le pas du retrait après ratification. Cela rend la situation lettone particulièrement singulière.

Les expériences positives ailleurs pourraient servir d’arguments. Elles montrent que la convention renforce les législations nationales sans imposer de changements radicaux dans les structures familiales.

Cette perspective comparative enrichit le débat. Elle permet de sortir du cadre purement national pour envisager des solutions éprouvées.

Le Rôle des Médias et de l’Opinion Publique

La couverture médiatique a joué un rôle crucial dans la mobilisation. Les reportages sur les manifestations ont amplifié le message. Ils ont permis à un large public de comprendre les enjeux.

Les réseaux sociaux ont relayé les appels à signature. Ils ont créé une dynamique virale autour de la pétition. Cette interaction entre médias traditionnels et numériques a décuplé l’impact.

L’opinion publique lettone apparaît divisée mais engagée. Les sondages, s’ils étaient réalisés, montreraient probablement une société en pleine réflexion sur ces questions de genre et de violence.

Perspectives d’Évolution du Débat

Le renvoi presidential ouvre une période d’incertitude. Plusieurs scénarios restent possibles. Les députés pourraient revenir sur leur décision face à la pression populaire et internationale.

Ils pourraient aussi maintenir leur position avec des ajustements. Une troisième voie consisterait à geler la dénonciation le temps de nouvelles consultations. Chaque option aura ses conséquences.

Quoi qu’il arrive, cette affaire marque un tournant dans le débat letton sur les droits des femmes. Elle forcera une clarification des positions de chacun. Le pays sortira transformé de cette séquence politique.

La décision finale, quelle qu’elle soit, résonnera bien au-delà des frontières baltes. Elle influencera la manière dont l’Europe traite ces questions sensibles à l’avenir.

À suivre : Le Parlement letton saura-t-il trouver un compromis entre convictions nationales et engagements européens ?

Cette question reste en suspens. Elle captive l’attention de tous ceux qui suivent l’évolution des droits humains en Europe. La Lettonie se trouve à un carrefour décisif de son histoire contemporaine.

Le président, par son veto, a gagné du temps pour la réflexion. Il a ouvert la porte à un débat plus approfondi. Reste à savoir si les parlementaires sauront saisir cette opportunité pour renforcer plutôt qu’affaiblir la protection des femmes dans leur pays.

Cette saga politique lettone illustre parfaitement les tensions entre souveraineté nationale et intégration européenne. Elle met en lumière les défis de la démocratie dans un contexte de valeurs en évolution. L’issue de ce réexamen parlementaire sera scrutée avec la plus grande attention par tous les défenseurs des droits humains.