Alors que l’Union européenne a décidé de poursuivre la France en justice pour la chasse traditionnelle des palombes au filet dans le sud-ouest, le gouvernement français a clairement affiché sa volonté de défendre « fermement » cette pratique ancestrale. Un bras de fer juridique et politique s’annonce entre Paris et Bruxelles autour de ce sujet sensible où s’affrontent traditions locales et protection de la biodiversité.

L’UE attaque la France sur la chasse au filet des palombes

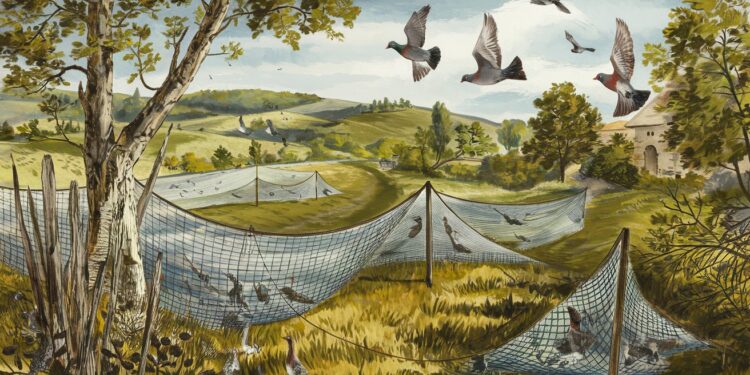

Le 12 février dernier, la Commission européenne a annoncé sa décision de trainer la France devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En cause : le non-respect par l’Hexagone des dispositions de la directive européenne de 2009 dite directive « Oiseaux », concernant spécifiquement la chasse des palombes au filet horizontal et vertical, autorisée dans cinq départements du sud-ouest via plusieurs arrêtés ministériels français datant de 2006 à 2009.

Si la directive n’interdit pas la chasse des pigeons ramiers (ou palombes), elle prohibe en revanche toute méthode de capture non sélective, c’est-à-dire présentant des risques pour les espèces protégées. Or selon la Commission, la France « n’a pas démontré que les filets litigieux répondaient aux critères stricts de dérogation » permettant ce type de chasse.

Le gouvernement français campe sur ses positions

Face à cette procédure, le gouvernement français a immédiatement réagi par la voix d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Devant l’Assemblée nationale, interpellée par la députée centriste des Landes Geneviève Darrieusecq, farouche défenseure de cette chasse traditionnelle, la ministre a déclaré : « Je vous le dis clairement, je vais fermement défendre la chasse à la palombe au filet ».

Arguant que cette pratique « très ancrée dans le sud-ouest » n’a « jamais été remise en cause au niveau national », Mme Pannier-Runacher a affirmé vouloir « apporter les arguments pour prouver qu’elle a toute sa place en France », soulignant au passage que la palombe n’est pas une espèce menacée. Des « expérimentations » menées à l’automne auraient aussi démontré, selon elle, le caractère sélectif de la chasse au filet, « les captures accidentelles pouvant être relâchées vivantes ».

Un sujet épineux et récurrent

Ce n’est pas la première fois que des chasses traditionnelles françaises se heurtent au droit européen et à la jurisprudence du Conseil d’État. En mai 2021, la plus haute juridiction administrative avait ainsi interdit la chasse aux filets et aux cages pour les alouettes, là encore pour non-conformité avec la directive « Oiseaux », déclenchant un tollé chez les chasseurs de plusieurs régions.

Si le gouvernement semble cette fois déterminé à en découdre avec Bruxelles, l’issue de ce nouveau bras de fer juridique apparaît incertaine. Les « avantages environnementaux » mis en avant par la ministre Pannier-Runacher suffiront-ils à justifier une dérogation aux yeux des juges européens ? Rien n’est moins sûr, au regard de la jurisprudence passée.

Un débat de société plus large

Au-delà des arguments techniques et juridiques, cette polémique renvoie à un débat sociétal plus vaste sur la place des traditions locales face aux impératifs écologiques et au droit européen. Si l’attachement des habitants du sud-ouest à la chasse à la palombe est indéniable, la nécessité de préserver la biodiversité et les espèces menacées s’impose aussi comme une évidence à l’heure de l’urgence climatique.

Concilier ces deux exigences, trouver un équilibre entre le respect des particularismes régionaux et la protection de l’environnement à l’échelle européenne, voilà tout l’enjeu de ce dossier épineux. Un défi qui imposera sans doute de la pédagogie et de la concertation des deux côtés, loin des postures va-t-en-guerre et des réflexes souverainistes.

Car in fine, c’est bien l’intérêt général et la préservation du vivant qui doivent primer, dans le respect du droit et du dialogue entre les peuples et les institutions d’une Europe unie dans sa diversité. Un équilibre subtil et fragile, à réinventer en permanence, pour que survivent harmonieusement nos héritages culturels et notre patrimoine naturel commun.