C’est un procès qui fera date. Lundi, la cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt retentissant, condamnant l’État belge pour sa politique d’enlèvement systématique d’enfants métis au Congo durant la période coloniale. Une pratique inhumaine motivée par la ségrégation raciale, et qualifiée de « crime contre l’humanité » par la justice belge.

Un long combat pour la reconnaissance

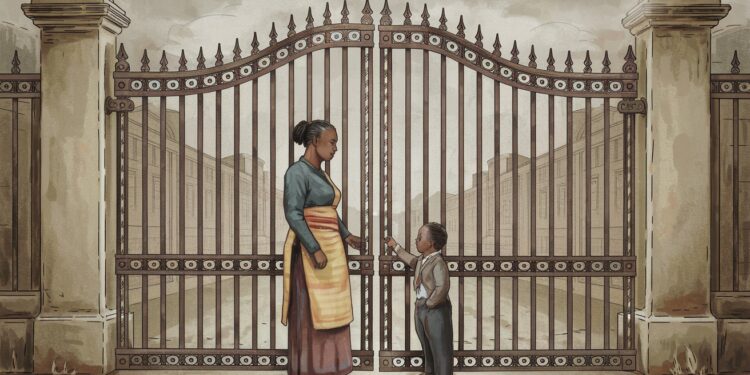

L’affaire concerne cinq femmes métisses, aujourd’hui septuagénaires, arrachées à leurs mères congolaises dans les années 40 et 50 alors qu’elles n’étaient que des fillettes. Léa, Monique, Noëlle, Simone et Marie-José ont grandi dans des institutions religieuses, souffrant de mauvais traitements et d’un déracinement identitaire profond.

Elles n’étaient que la pointe de l’iceberg. Des centaines, voire des milliers d’enfants issus d’unions entre colons blancs et femmes noires ont subi le même sort, au nom d’une idéologie raciste et ségrégationniste qui ne tolérait pas le métissage.

On nous appelait « les enfants du péché ». À l’école, on nous traitait de « café au lait ». Nous n’étions pas acceptés.

Simone Ngalula, une des plaignantes

En 2019, le gouvernement belge avait exprimé ses regrets pour cette « ségrégation ciblée », sans pour autant offrir de réparations concrètes aux victimes. Les cinq femmes ont alors saisi la justice en 2020, réclamant chacune 50 000 euros de dédommagement. Déboutées en première instance, elles viennent d’avoir gain de cause en appel.

Un jugement historique

La cour a estimé que les enlèvements systématiques d’enfants métis, basés sur leurs origines, constituaient un « crime contre l’humanité » au regard du droit international applicable dès 1946, après Nuremberg. Les faits sont donc imprescriptibles. L’État belge est condamné à indemniser le préjudice moral des plaignantes.

C’est la première fois qu’un État colonial, la Belgique en l’occurrence, est condamné pour un crime commis durant la colonisation qualifié de crime contre l’humanité.

Michèle Hirsch, avocate des plaignantes

Cette décision marque un tournant. Si la Belgique a reconnu à demi-mot les abus de son passé colonial, jamais une condamnation aussi ferme n’avait été prononcée. C’est une victoire pour les plaignantes, mais aussi pour tous les enfants de la colonisation qui portent encore les stigmates de cette politique inique.

Une mémoire enfouie

Mais au-delà du verdict, c’est tout un pan de l’histoire coloniale belge qui resurgit. Le sort des métis, ces « enfants de personne », a longtemps été un tabou, enfoui sous les non-dits et l’amnésie collective.

Leur existence même était la preuve vivante d’une hypocrisie : celle d’un système colonial qui tolérait les rapports sexuels entre Blancs et Noirs, mais refusait d’en assumer les conséquences. La « solution » fut donc de faire disparaître ces enfants gênants, de nier leur identité, de les couper de leurs racines.

On leur a volé leur enfance, leur famille, leur identité. C’est un traumatisme indélébile. Leur quête d’identité est encore à ce jour empêchée.

Maître Hirsch, avocate des plaignantes

Un devoir de mémoire

Ce procès est donc aussi celui d’une mémoire refoulée. Il lève le voile sur un aspect méconnu et sordide de la colonisation belge au Congo, longtemps minimisé ou occulté.

Car au-delà du drame individuel des plaignantes, c’est bien un système qui est mis en cause. Un système de domination raciale et de violence institutionnalisée, qui a broyé des milliers de destins au nom d’une prétendue « mission civilisatrice ».

Certes, la Belgique a fait un pas en reconnaissant les souffrances infligées. Mais il aura fallu attendre 60 ans après l’indépendance du Congo pour que cette page sombre soit exposée au grand jour, devant la justice. Preuve que le chemin de la vérité et de la réparation est encore long.

Ce procès n’est qu’une étape, mais une étape essentielle. Car c’est en regardant son passé en face, aussi douloureux soit-il, qu’une nation peut avancer. La Belgique doit maintenant aller plus loin dans son travail de mémoire, pour que de tels crimes ne se reproduisent plus. Pour que la souffrance des victimes ne soit pas vaine. Pour que l’histoire soit enfin écrite avec toutes ses ombres.