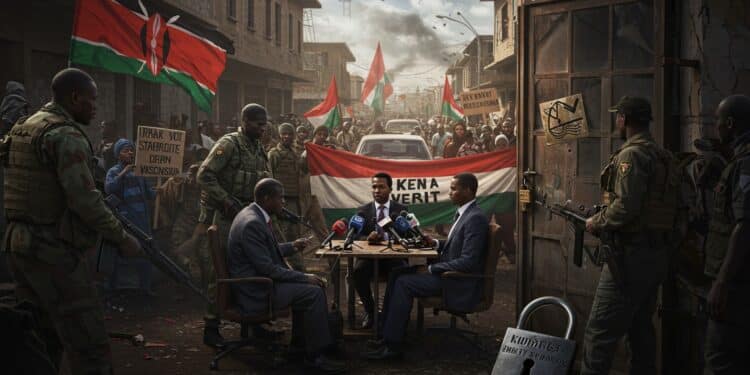

Imaginez une salle bondée, des micros prêts à capter des voix dénonçant les injustices, et soudain, un fracas. Des hommes armés font irruption, semant la peur et le chaos. C’est ce qui s’est passé dimanche au siège de la Commission des droits humains au Kenya, juste avant une conférence de presse cruciale. Cet événement, survenu à la veille de la Journée Saba Saba, une date emblématique pour la lutte démocratique dans le pays, illustre la montée des tensions dans une nation en proie à des crises multiples.

Une attaque brutale en plein jour

Dimanche, une dizaine d’individus, certains munis de bâtons, ont forcé l’entrée des locaux de la Commission des droits humains. La porte, pourtant verrouillée, n’a pas résisté à leur assaut. Les assaillants ont agressé les personnes présentes, les dépouillant tout en les accusant d’organiser des manifestations. Cet acte de violence n’est pas isolé : il s’inscrit dans un climat de répression croissante au Kenya, où les voix critiques sont de plus en plus muselées.

La conférence visait à dénoncer les violences d’État et à préparer la commémoration de la Journée Saba Saba, un événement annuel rendant hommage aux luttes pro-démocratie des années 1990. Cette irruption violente, juste avant que les discours ne commencent, a choqué les participants et jeté une lumière crue sur l’insécurité qui plane sur les défenseurs des droits humains.

Le contexte : une société sous tension

Le Kenya traverse une période de turbulences. Depuis plusieurs semaines, des manifestations d’ampleur secouent le pays, portées par une jeunesse exaspérée par la hausse du coût de la vie et les scandales de corruption impliquant l’élite politique. En juin, ces mobilisations ont dégénéré en pillages et violences, causant la mort d’au moins 19 personnes. Les images de chaos, relayées par les médias, montrent une société à bout de souffle, où la colère populaire rencontre une répression brutale.

Ils ont attaqué et dépouillé des gens en leur disant : ‘Vous organisez des manifestations ici’.

Témoin présent lors de l’attaque

Ces violences ne sont pas le fruit du hasard. Des groupes armés, surnommés goons au Kenya, sont régulièrement déployés pour intimider les manifestants. Le 17 juin, par exemple, des centaines d’hommes à moto, équipés de fouets et de gourdins, ont attaqué des cortèges protestant contre les brutalités policières. Ce qui choque davantage, c’est l’apparente complicité des forces de l’ordre, certains témoins rapportant que ces goons agissaient sous leur protection, voire étaient payés par des responsables locaux.

La Journée Saba Saba : un symbole de résistance

Chaque année, le 7 juillet, le Kenya célèbre la Journée Saba Saba, littéralement « sept sept » en swahili, en référence au soulèvement populaire du 7 juillet 1990. À l’époque, sous le régime autoritaire de Daniel arap Moi, l’opposition s’était levée pour exiger le retour du multipartisme et une véritable démocratie. Cette date reste un symbole fort de la lutte pour les libertés fondamentales, mais en 2025, elle prend une résonance particulière.

Les manifestations prévues pour cette journée ne se contentent pas de commémorer le passé. Elles portent des revendications bien actuelles : une gouvernance transparente, la fin des abus policiers et une réponse à la crise économique qui étrangle les Kenyans. La flambée des prix des produits de première nécessité, combinée à des affaires de corruption impliquant des figures politiques, alimente un sentiment d’injustice profond.

La Journée Saba Saba, bien plus qu’une commémoration, est un cri de ralliement pour une jeunesse qui refuse de se taire face à l’oppression.

Les goons : une menace organisée

Les goons, ces groupes armés qui sèment la terreur, ne sont pas un phénomène nouveau au Kenya, mais leur utilisation semble s’intensifier. Ces milices informelles, souvent composées de jeunes hommes recrutés dans les quartiers populaires, sont déployées pour réprimer les manifestations et intimider les opposants. Leur mode opératoire est brutal : attaques soudaines, armes rudimentaires mais efficaces, et une impunité qui soulève des questions sur leurs commanditaires.

Le 17 juin, les scènes observées par des journalistes sur place étaient éloquentes. Des hommes à moto, armés de gourdins, frappaient les manifestants sous les yeux de la police, qui n’intervenait pas. Certains de ces assaillants ont même admis avoir été rémunérés pour leurs actions, pointant du doigt des responsables locaux. Cette collusion apparente entre forces de l’ordre et groupes armés alimente la méfiance envers les institutions.

Une crise économique et politique

Derrière ces violences, c’est une crise bien plus profonde qui se joue. Le coût de la vie au Kenya a explosé, rendant les produits de base inaccessibles pour beaucoup. Dans le même temps, les scandales de corruption impliquant des personnalités politiques se multiplient, alimentant un sentiment de trahison. Les manifestants, souvent jeunes, dénoncent une élite déconnectée, qui prospère pendant que la population lutte pour survivre.

Pour mieux comprendre l’ampleur de la crise, voici quelques chiffres clés :

- 19 morts lors des manifestations de juin.

- Une inflation galopante, avec une hausse des prix alimentaires de plus de 10 % en un an.

- Des dizaines de scandales de corruption signalés depuis 2023.

Ces chiffres, bien que glaçants, ne racontent qu’une partie de l’histoire. La frustration des Kenyans est palpable, et les manifestations ne montrent aucun signe d’essoufflement.

Que nous dit cette attaque ?

L’attaque contre la Commission des droits humains n’est pas un incident isolé. Elle symbolise une tentative d’étouffer les voix qui osent défier le statu quo. En ciblant un lieu dédié à la défense des libertés, les assaillants envoient un message clair : toute critique sera réprimée. Mais cet acte pourrait aussi avoir l’effet inverse, galvanisant ceux qui luttent pour la justice et la transparence.

La Journée Saba Saba, dans ce contexte, devient un moment clé. Elle offre une plateforme pour amplifier les revendications des manifestants et rappeler que la lutte pour la démocratie est loin d’être terminée. Les Kenyans, en particulier les jeunes, continuent de se mobiliser, malgré les risques, pour exiger un avenir plus juste.

Et maintenant ?

Le Kenya se trouve à un carrefour. Les violences, qu’elles soient le fait de groupes armés ou des forces de l’ordre, ne font qu’attiser la colère populaire. La réponse des autorités sera cruciale : opteront-elles pour le dialogue ou pour une répression accrue ? La Journée Saba Saba pourrait marquer un tournant, soit vers une escalade des tensions, soit vers un premier pas vers la réconciliation.

En attendant, les défenseurs des droits humains, malgré les menaces, continuent leur travail. Leur courage, face à des attaques comme celle de dimanche, est un rappel que la lutte pour la justice ne s’arrête pas, même dans les moments les plus sombres.

La voix du peuple kenyan résonne, plus forte que jamais.