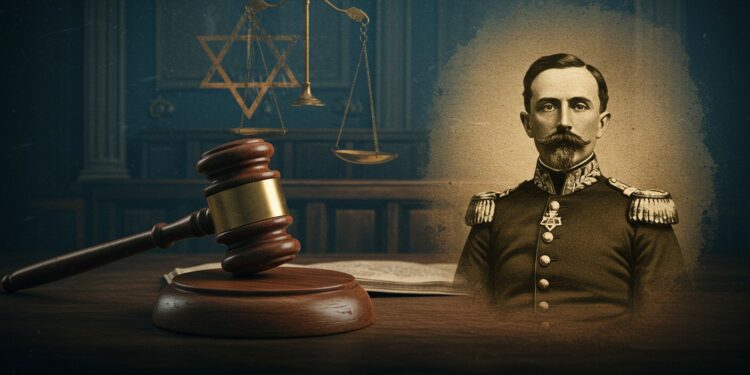

Imaginez un homme seul, accusé à tort, déchu de son rang, exilé dans des conditions inhumaines, et pourtant déterminé à prouver son innocence. Cette histoire, c’est celle d’Alfred Dreyfus, un officier juif dont le destin a marqué l’histoire de France. En instaurant une journée nationale de commémoration le 12 juillet, le président français rend hommage à cette figure emblématique, tout en rappelant l’urgence de combattre l’antisémitisme. Pourquoi cette décision résonne-t-elle autant aujourd’hui ? Plongeons dans cette page d’histoire et ses échos contemporains.

Une Journée pour la Justice et la Mémoire

Le 12 juillet a été choisi pour devenir une date symbolique en France. Ce jour marque la réhabilitation officielle, en 1906, d’Alfred Dreyfus par la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays. Cette décision, prise après plus d’une décennie de combats judiciaires et de divisions sociales, a mis fin à l’une des affaires les plus marquantes de l’histoire française. En 2026, la première cérémonie officielle célébrera le 120e anniversaire de cet événement, honorant non seulement Dreyfus, mais aussi les valeurs de justice, de vérité et de lutte contre la haine.

Ce choix n’est pas anodin. Il s’inscrit dans un contexte où les actes antisémites, bien que moins nombreux qu’en 2024, restent préoccupants. Entre janvier et mai 2025, 504 incidents de ce type ont été recensés en France, soit le double par rapport à 2013. Cette journée vise à rappeler que la vigilance reste de mise face à ce fléau.

L’Affaire Dreyfus : Une Blessure Nationale

L’Affaire Dreyfus n’est pas qu’une simple erreur judiciaire. Elle a révélé les tensions profondes qui traversaient la société française à la fin du XIXe siècle. Accusé à tort en 1894 d’avoir transmis des secrets militaires à l’Allemagne, Alfred Dreyfus, alors capitaine, fut condamné à la déportation à perpétuité. Son procès, entaché de préjugés antisémites, a divisé le pays entre dreyfusards, défenseurs de la vérité, et antidreyfusards, porteurs de haine et de nationalisme exacerbé.

Pendant plus de dix ans, Dreyfus a enduré l’humiliation, l’emprisonnement et l’exil sur l’Île du Diable en Guyane. Ce n’est qu’en 1906, après deux procès et une mobilisation sans précédent, que son innocence fut reconnue. Cette affaire a non seulement mis en lumière l’antisémitisme institutionnel, mais aussi renforcé l’importance des valeurs républicaines comme la liberté et l’égalité.

« Ainsi, Alfred Dreyfus et ceux qui combattirent à travers lui pour la liberté, l’égalité et la fraternité continueront d’être l’exemple qui doit inspirer notre conduite. »

Président de la République, 2025

Un Héros Démocratique

Alfred Dreyfus n’était pas seulement une victime. Il était aussi un homme de courage, un patriote qui a lutté pour faire reconnaître son innocence. Sa ténacité a inspiré des générations et continue de résonner comme un symbole de résilience. L’historien Vincent Duclert, spécialiste de l’affaire, le décrit comme un « héros démocratique », dont le combat incarne les valeurs fondamentales de la France.

Cette reconnaissance officielle, à travers la journée du 12 juillet, vise à transmettre ce message aux jeunes générations. Elle souligne l’importance de défendre la justice, même face à l’adversité, et de rester fidèle aux idéaux républicains. Mais cette initiative ne fait pas l’unanimité, notamment sur la question du Panthéon.

Le Débat du Panthéon : Une Polémique Épineuse

Certains, comme Vincent Duclert, ont plaidé pour que les restes d’Alfred Dreyfus soient transférés au Panthéon, lieu où reposent les grands noms de l’histoire française. Cette idée, bien que séduisante, a été rejetée. Les opposants estiment que Dreyfus, en tant que victime d’une injustice, ne correspond pas au profil des figures héroïques traditionnellement honorées dans ce monument.

Un historien spécialiste de la mémoire collective a récemment souligné que cette démarche romprait avec la tradition de la Ve République. En 2006, lors du centenaire de la réhabilitation, une cérémonie nationale avait déjà eu lieu à l’École militaire, sans aller jusqu’à un transfert au Panthéon. Ce précédent illustre la sensibilité de la question, qui continue de diviser.

La mémoire d’Alfred Dreyfus reste un miroir tendu à la société française, un rappel des luttes passées et des défis à venir.

Une Reconnaissance Posthume Inachevée ?

Malgré sa réhabilitation, Alfred Dreyfus n’a jamais obtenu la pleine reconnaissance qu’il espérait. Réintégré dans l’armée avec le grade de commandant, il demanda en vain une revalorisation de sa carrière. En 1907, il quitta l’armée, avant de reprendre du service pendant la Première Guerre mondiale. Cette persévérance, même après tant d’épreuves, fait de lui une figure d’exception.

Récemment, une proposition de loi visant à élever Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume a été approuvée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Ce texte, en attente de validation par le Sénat, montre que la société française continue de réfléchir à la manière d’honorer cet homme. Mais au-delà des grades, c’est son combat pour la vérité qui reste gravé dans les mémoires.

L’Antisémitisme : Un Combat Toujours d’Actualité

La création de cette journée de commémoration intervient dans un contexte où l’antisémitisme, loin d’avoir disparu, continue de hanter la société. Les chiffres récents du ministère de l’Intérieur montrent une baisse des actes antisémites en 2025 par rapport à l’année précédente, mais leur nombre reste alarmant. Cette réalité pousse à s’interroger : comment une affaire vieille de plus d’un siècle peut-elle encore éclairer les défis d’aujourd’hui ?

La réponse réside dans les leçons universelles de l’Affaire Dreyfus. Elle nous enseigne que la haine, lorsqu’elle est institutionnalisée ou tolérée, peut déchirer une société. Elle montre aussi que la vérité finit par triompher, mais au prix d’une lutte acharnée. En honorant Dreyfus, la France ne célèbre pas seulement une victoire passée, mais s’engage à rester vigilante face aux « vieux démons » de l’intolérance.

Pourquoi Cette Journée Compte

La journée du 12 juillet n’est pas seulement un hommage à un homme. Elle est un rappel des valeurs qui fondent la République : liberté, égalité, fraternité. À travers cette commémoration, la France s’adresse à sa jeunesse, l’invitant à s’inspirer de l’exemple de Dreyfus pour défendre la justice et combattre les préjugés. Voici quelques raisons pour lesquelles cette initiative est essentielle :

- Préserver la mémoire : Enseigner l’Affaire Dreyfus aux nouvelles générations pour qu’elles comprennent les dangers de l’injustice.

- Lutter contre la haine : Sensibiliser à l’antisémitisme et à toutes les formes de discrimination.

- Renforcer les valeurs républicaines : Rappeler l’importance de la justice et de l’égalité dans une société démocratique.

- Inspirer l’action : Montrer que le courage individuel peut changer le cours de l’histoire.

En conclusion, la journée du 12 juillet est bien plus qu’une commémoration. Elle est un appel à l’action, un engagement à ne jamais baisser la garde face à l’intolérance. Alfred Dreyfus, par son courage et sa résilience, reste un symbole universel de la lutte pour la vérité. Alors que la première cérémonie approche en 2026, une question demeure : saurons-nous tirer les leçons de son histoire pour bâtir un avenir plus juste ?