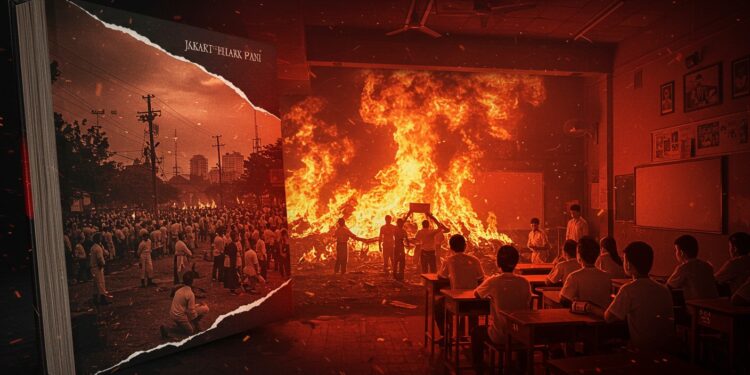

En Indonésie, un projet ambitieux de réécriture de l’histoire nationale fait trembler les esprits. Sous l’égide du président Prabowo Subianto, un ancien général controversé, un manuel historique en dix volumes est en cours d’élaboration. Mais ce qui devrait être une célébration de l’identité indonésienne soulève une question brûlante : et si cette initiative visait à effacer les pages sombres du passé, comme les émeutes meurtrières de 1998 ? Ce projet, loin d’être anodin, ravive des blessures encore fraîches et met en lumière les tensions entre mémoire collective et vérité historique.

Un Manuel pour Réécrire l’Histoire

Le gouvernement indonésien a lancé un projet monumental : rédiger une histoire nationale officielle, couvrant de la préhistoire à nos jours. Ce manuel, destiné à devenir une référence dans les écoles, ambitionne de renforcer le sentiment d’unité nationale. Mais derrière cet objectif se profile une ombre : celle d’une révision sélective de l’histoire, qui pourrait minimiser ou même effacer des événements troublants. Les historiens et défenseurs des droits humains s’inquiètent, car le passé récent, marqué par des violences brutales, risque d’être relégué aux oubliettes.

Le président actuel, Prabowo Subianto, est une figure centrale de cette controverse. Ancien général des forces spéciales sous le régime de Suharto, il a été accusé d’avoir orchestré des enlèvements de militants lors des troubles de la fin des années 1990. Bien qu’il ait toujours nié ces allégations, son implication dans ce projet historique alimente les soupçons. Peut-on confier la mémoire d’une nation à ceux qui ont été acteurs de ses moments les plus sombres ?

Les Émeutes de 1998 : Un Passé Enfoui

En mai 1998, l’Indonésie a été secouée par des émeutes d’une violence inouïe, qui ont précipité la chute du dictateur Suharto. Ces troubles ont particulièrement visé la communauté sino-indonésienne, victime de pillages, de meurtres et de viols. Une enquête officielle, menée après la fin du régime, a recensé au moins 52 cas de violences sexuelles à Jakarta. Pourtant, le ministre de la Culture, Fadli Zon, a récemment remis en question l’existence de ces viols de masse, affirmant qu’aucune preuve tangible n’existait. Cette déclaration a choqué les défenseurs des droits humains, qui y voient une tentative de nier la souffrance des victimes.

« Y a-t-il vraiment eu des viols de masse ? Il n’y a jamais eu de preuve. Si c’est le cas, montrez-les. »

Fadli Zon, ministre de la Culture

Ces propos, relayés par les médias locaux, illustrent une volonté de minimiser les événements de 1998. Le projet de manuel, selon les premières informations, mentionne à peine les manifestations étudiantes qui ont conduit à la chute de Suharto, et omet presque entièrement les violences qui les ont accompagnées. Cette omission n’est pas anodine : elle pourrait servir à protéger l’image de certains acteurs politiques encore influents.

Un Projet Controversé dès sa Conception

Le processus de rédaction du manuel est lui-même sujet à débat. Dirigé par l’historien Susanto Zuhdi, le projet réunit 113 universitaires, mais plusieurs voix critiques se sont élevées. Andi Achdian, historien à l’Université nationale de Jakarta, a dénoncé une approche biaisée, accusant le texte de « blanchir l’histoire ». Selon lui, le manuel tend à glorifier certains aspects du passé tout en passant sous silence les exactions commises sous le régime de Suharto.

Un autre point de friction concerne le choix des termes employés. L’archéologue Harry Truman Simanjuntak, qui a quitté le projet, a critiqué l’utilisation du terme histoire ancienne au lieu de préhistoire. Ce choix, imposé pour éviter une expression associée à l’ancienne puissance coloniale néerlandaise, révèle l’influence politique sur le contenu du manuel. Pour Simanjuntak, les rédacteurs sont sous le contrôle étroit du gouvernement, ce qui compromet leur indépendance.

« Il était évident que les responsables de la rédaction n’avaient pas d’autorité. Ils étaient sous le contrôle du gouvernement. »

— Harry Truman Simanjuntak, archéologue

Les Massacres de 1965-1966 : Une Ombre Persistante

Le règne de Suharto, qui a duré plus de trois décennies, a débuté dans le sang. Entre 1965 et 1966, une campagne anticommuniste a conduit à des massacres de masse, faisant des centaines de milliers de victimes. Ces événements, reconnus comme des violations graves des droits humains par l’ancien président Joko Widodo en 2023, risquent également d’être marginalisés dans le nouveau manuel. Cette réticence à aborder les atrocités du passé alimente les craintes d’un révisionnisme historique orchestré par le pouvoir en place.

Pour les autorités, ce manuel vise à renforcer l’identité indonésienne. Mais quelles sont les conséquences d’un récit qui occulte des vérités dérangeantes ? Les historiens indépendants, comme Marzuki Darusman, ancien procureur général, mettent en garde contre une perte de crédibilité. Selon lui, ignorer des événements officiellement reconnus par le gouvernement précédent pourrait saper la confiance du public dans ce projet.

Une Réaction Publique Croissante

Le tollé suscité par ce projet ne se limite pas aux cercles académiques. Des militants, comme Maria Catarina Sumarsih, dont le fils a été tué lors de la répression post-Suharto, accusent le gouvernement de manipuler la mémoire collective. Pour eux, ce manuel risque de tromper les jeunes générations, qui pourraient grandir sans connaître les vérités douloureuses de leur histoire.

« Le gouvernement trompe le public, en particulier les jeunes. »

Maria Catarina Sumarsih, militante

Face à la polémique, le ministre de la Culture a annoncé un débat public en juillet pour discuter du contenu du manuel. Mais cette initiative suffira-t-elle à apaiser les critiques ? Pour beaucoup, la solution réside dans une approche plus transparente, où les historiens auraient la liberté de documenter le passé sans interférence politique.

Les Enjeux d’une Mémoire Collective

La mémoire collective d’une nation est un bien précieux. Elle façonne l’identité, les valeurs et les leçons tirées du passé. En Indonésie, où les blessures des années Suharto sont encore vives, la manière dont l’histoire est racontée a des implications profondes. Un manuel qui omettrait les violences de 1998 ou les massacres de 1965-1966 risquerait non seulement de trahir la vérité, mais aussi de creuser un fossé entre les générations.

Pour Usman Hamid, directeur d’Amnesty International Indonésie, ce projet pourrait « effacer des vérités dérangeantes ». Il appelle à une vigilance accrue pour garantir que les victimes des exactions passées ne soient pas oubliées. Cette controverse met en lumière un dilemme universel : comment concilier la nécessité d’une histoire unificatrice avec le devoir de vérité ?

| Événement | Contexte | Impact |

|---|---|---|

| Massacres de 1965-1966 | Répression anticommuniste sous Suharto | Centaines de milliers de morts |

| Émeutes de 1998 | Chute du régime Suharto | Violences contre les Sino-Indonésiens, au moins 52 viols recensés |

Vers une Histoire plus Transparente ?

Pour éviter que ce projet ne devienne une « propagande historique », comme le craint Marzuki Darusman, il est essentiel de laisser les historiens travailler en toute indépendance. Une histoire nationale ne peut être crédible que si elle reflète la réalité, même dans ses aspects les plus douloureux. Les événements de 1998, tout comme les massacres de 1965-1966, doivent être enseignés aux futures générations pour éviter que l’oubli ne pave la voie à de nouvelles injustices.

En attendant, le débat public promis par le gouvernement pourrait être une opportunité de rétablir la confiance. Mais pour cela, il faudra écouter les voix des victimes, des historiens et des militants, qui rappellent que la vérité est le fondement d’une nation forte. L’Indonésie, à la croisée des chemins, doit choisir entre un passé réécrit pour convenir au pouvoir et une mémoire fidèle à ses citoyens.

Ce projet de manuel d’histoire, loin d’être une simple révision académique, est un miroir des tensions qui traversent l’Indonésie contemporaine. Entre mémoire et oubli, vérité et politique, il soulève une question universelle : qui a le droit d’écrire l’histoire d’une nation ? La réponse, encore incertaine, pourrait façonner l’avenir de l’Indonésie pour les décennies à venir.