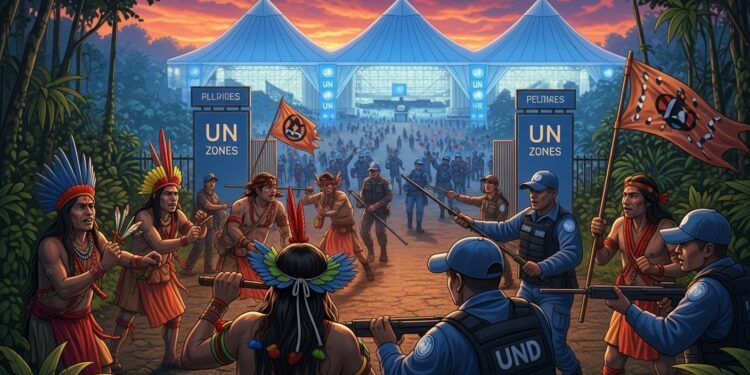

Imaginez une scène paisible qui bascule soudain en confrontation : des danses traditionnelles devant un site ultramoderne, puis des poussées physiques inattendues. C’est exactement ce qui s’est produit mardi soir à Belem, au cœur de l’Amazonie brésilienne, lors de la conférence sur le climat. Des voix souvent marginalisées ont tenté de se faire entendre de manière spectaculaire, révélant les limites d’une participation promise comme exemplaire.

Un Incident Rare qui Secoue la Conférence

La soirée avait pourtant commencé dans une atmosphère festive et revendicative. Plusieurs dizaines de personnes issues de communautés autochtones, accompagnées de leurs alliés, achevaient une longue marche dédiée au climat et à la santé. Elles dansaient avec énergie devant l’entrée principale du site, sous les regards curieux des passants et des délégués.

Mais l’ambiance a vite changé. Le groupe a décidé de franchir les barrières pour accéder à l’intérieur du bâtiment. Ils ont passé sans encombre les premiers portiques de contrôle, avant que les agents de sécurité n’interviennent fermement. Des repousses physiques ont eu lieu, auxquelles certains participants ont opposé une résistance déterminée.

Le calme n’a pas tardé à revenir, mais les traces de cet épisode étaient visibles. Les entrées de la zone bleue – ce secteur central placé sous l’autorité exclusive de l’ONU – ont été rapidement barricadées à l’aide de tables et de meubles empilés. Un signe clair que l’incident, bien que bref, a marqué les esprits.

Les Faits Tels qu’Observés sur Place

Parmi les témoins directs, un journaliste présent a noté un détail poignant : un policier évacué sur un fauteuil roulant, signe que la tension a pu causer des blessures mineures. Bien que l’échange ait été de courte durée, il illustre parfaitement le fossé entre les attentes des manifestants et les protocoles stricts de sécurité.

La responsabilité de la protection intérieure incombe entièrement à l’ONU. En fin de soirée, des policiers en uniforme bleu demandaient aux dernières personnes présentes d’évacuer les immenses tentes climatisées qui composent le site. Ces structures géantes, symbole de modernité au milieu de la forêt tropicale, contrastent violemment avec les revendications portées par les autochtones.

Pour comprendre les motivations, il faut se tourner vers les acteurs eux-mêmes. Un professeur de l’Université fédérale du Para, Joao Santiago, explique simplement : le mouvement autochtone souhaitait présenter ses doléances directement dans la zone bleue. L’accès leur a été refusé, déclenchant la réaction observée.

Le mouvement autochtone voulait présenter ses revendications à l’intérieur de la zone bleue, mais ils ne les ont pas laissés entrer.

Joao Santiago, professeur à l’Université fédérale du Para

Les Voix des Manifestants Expliquent leur Action

Maria Clara, membre de l’association Rede sustentabilidade Bahia, apporte un éclairage précieux sur le contexte. Les participants venaient de terminer leur marche et cherchaient à alerter sur la situation critique des peuples indigènes. Selon elle, ces voix restent systématiquement ignorées dans les grandes instances internationales.

Elle décrit l’arrivée au site comme un moment décisif : en pénétrant dans l’espace de la conférence, le groupe voulait souligner une réalité brutale. La COP30 touche à sa fin, mais les destructions environnementales, elles, se poursuivent sans relâche. C’est ce message d’urgence qui motivait leur intrusion.

Ces voix sont ignorées. En arrivant ici, ils sont entrés dans l’espace de la COP30 pour pouvoir revendiquer le fait que la COP va se terminer, mais que la destruction, elle, continue.

Maria Clara, manifestante de Rede sustentabilidade Bahia

Cette déclaration met en lumière une frustration accumulée. Malgré les discours officiels sur l’inclusion, les mécanismes d’accès réel aux espaces de décision restent limités. L’incident devient ainsi le symptôme d’un malaise plus profond au sein de la conférence.

Un Contexte Brésilien Particulièrement Symbolique

Le choix de Belem comme ville hôte n’est pas anodin. Située en pleine Amazonie, elle incarne les enjeux centraux des discussions climatiques. Le Brésil, sous sa présidence actuelle, avait pourtant affiché de grandes ambitions en matière de participation autochtone.

La ministre des Peuples indigènes, Sonia Guajajara, avait elle-même déclaré la semaine précédente vouloir faire de cette édition la meilleure en termes d’implication des communautés locales. Ces heurts viennent contredire cette narrative officielle et soulignent les difficultés à traduire les promesses en actes concrets.

Le contraste est d’autant plus frappant que l’événement se déroule dans une région où les autochtones vivent quotidiennement les conséquences du changement climatique et de la déforestation. Leur présence physique sur le site représente bien plus qu’une simple manifestation : c’est une tentative de réappropriation de l’espace décisionnel.

Note contextuelle : La zone bleue désigne l’espace sous contrôle direct de l’ONU où se tiennent les négociations officielles. L’accès y est strictement réglementé par badge, créant une séparation physique entre délégués accrédités et société civile.

Les Conséquences Immédiates de l’Incident

Après les faits, les mesures de sécurité ont été renforcées. Les barricades improvisées avec du mobilier témoignent d’une réaction d’urgence. Bien que l’ONU n’ait pas communiqué officiellement sur l’événement, la présence policière accrue en soirée indique une vigilance accrue.

Cet épisode, bien qu’isolé, risque d’alimenter les débats sur la sécurité versus l’ouverture des conférences climatiques. Faut-il maintenir des protocoles stricts pour garantir le bon déroulement des négociations, ou assouplir les règles pour permettre une participation plus directe des populations concernées ?

La rapidité avec laquelle le calme est revenu montre aussi la discipline des deux côtés. Aucun débordement majeur n’a été signalé, et l’incident reste confiné à cette tentative d’entrée forcée. Néanmoins, il laisse une empreinte symbolique forte sur la conférence.

Une Analyse des Enjeux Sous-Jacents

Derrière cet événement se cache une question fondamentale : qui a vraiment voix au chapitre dans les décisions climatiques mondiales ? Les peuples indigènes, gardiens traditionnels de vastes territoires forestiers, possèdent une expertise précieuse too souvent reléguée au second plan.

Leur action à Belem rappelle que la science autochtone et les savoirs traditionnels doivent être intégrés aux stratégies globales. Refuser l’accès physique à la zone bleue, c’est aussi, symboliquement, refuser l’écoute de ces connaissances alternatives pourtant cruciales pour la préservation de la planète.

L’incident met également en lumière les défis logistiques d’une conférence de cette ampleur. Accueillir des milliers de participants dans un site temporaire en pleine jungle nécessite des mesures de sécurité draconiennes. Mais ces impératifs techniques ne doivent pas devenir un prétexte à l’exclusion.

- Participation promise versus réalité d’accès

- Conflit entre sécurité et expression démocratique

- Rôle des autochtones dans les négociations climatiques

- Impact symbolique sur l’image du Brésil hôte

Perspectives pour la Suite de la COP30

Malgré cet accroc, la conférence poursuit son cours. Les négociations sur les financements climat, les objectifs de réduction d’émissions et la protection des forêts continuent dans la zone bleue. Mais l’incident pourrait influencer les discussions informelles en marge des plénières.

Des délégations pourraient être plus attentives aux revendications autochtones dans les jours restants. Des espaces dédiés à la société civile existent déjà en périphérie du site principal. Reste à voir si ces forums parallèles suffiront à canaliser les frustrations exprimées mardi soir.

Le Brésil, en tant que pays hôte, se trouve dans une position délicate. Après avoir mis en avant la participation indigène comme un atout majeur, il doit maintenant gérer les retombées de cet incident. La ministre Sonia Guajajara pourrait être amenée à s’exprimer publiquement pour apaiser les tensions.

Comparaison avec les Éditions Précédentes

Les conférences climatiques de l’ONU ont rarement connu de tels débordements physiques. Les manifestations se cantonnent généralement à l’extérieur des sites, avec des actions symboliques ou des happenings médiatisés. L’intrusion dans le bâtiment même marque une escalade inhabituelle.

Cela diffère notamment des COP en Europe ou en Égypte, où les contrôles de sécurité sont encore plus stricts. Le contexte amazonien, avec la proximité géographique des communautés concernées, explique en partie cette dynamique particulière. Les indigènes n’ont pas besoin de voyager loin pour se faire entendre.

Cet épisode rappelle aussi que les conférences climatiques ne sont pas seulement des réunions techniques. Elles sont le théâtre de luttes politiques et sociales où s’expriment les inégalités mondiales face au changement climatique.

| Élément | Description |

|---|---|

| Lieu | Belem, Amazonie brésilienne |

| Moment | Mardi soir, fin de marche |

| Acteurs | Indigènes et soutiens vs sécurité ONU |

| Conséquence visible | Barricades et évacuation |

Réactions et Silences Institutionnels

L’absence de communication officielle de l’ONU sur l’incident est notable. Contactées, les instances organisatrices n’ont fourni aucune information. Ce silence peut s’interpréter de différentes manières : minimisation de l’événement ou préparation d’une réponse mesurée.

Du côté brésilien, aucune déclaration immédiate n’a filtré non plus. Pourtant, le gouvernement avait investi dans une image inclusive de la COP30. Cet épisode pourrait compliquer la narrative d’une conférence exemplaire en matière de diversité.

Les organisations de la société civile, elles, pourraient saisir cette opportunité pour amplifier le message des manifestants. Des communiqués ou des conférences de presse parallèles sont à prévoir dans les prochains jours.

Les Enseignements à Tirer pour l’Avenir

Cet incident, bien que mineur en termes de violence, pose des questions structurelles. Comment rendre les COP véritablement inclusives ? Faut-il repenser l’architecture même des conférences pour intégrer physiquement les voix marginalisées ?

Des modèles alternatifs existent déjà : forums indigènes parallèles, consultations préalables, quotas de participation. Mais leur impact reste limité si elles ne débouchent pas sur des décisions concrètes dans les textes finaux.

La COP30 avait l’opportunité unique d’innover en la matière, avec son ancrage amazonien. L’épisode de mardi montre qu’il reste du chemin à parcourir pour transformer les bonnes intentions en pratiques effectives.

Regard sur la Participation Autochtone Globale

À l’échelle mondiale, les peuples indigènes représentent environ 6% de la population mais protègent 80% de la biodiversité restante. Leur expertise en gestion durable des écosystèmes est reconnue par les scientifiques. Pourtant, leur présence dans les négociations reste symbolique.

Des initiatives comme le Pavillon indigène ou le Caucus autochtone permettent des échanges. Mais l’accès à la zone bleue, où se prennent les décisions cruciales, demeure réservé à une élite accréditée. L’action de Belem visait précisément à briser cette barrière.

Ce contraste entre savoirs locaux et pouvoir décisionnel global illustre les limites du système onusien actuel. Réformer ces mécanismes pourrait être l’un des héritages durables de la COP30.

Conclusion : Un Événement Révélateur

L’incident de mardi soir à Belem restera comme un moment charnière de la COP30. Au-delà des images de tension, il révèle les aspirations légitimes d’une participation effective des premiers concernés par le changement climatique.

Alors que la conférence touche à sa fin, cet épisode pourrait catalyser des changements. Il rappelle que la lutte climatique n’est pas qu’une affaire de diplomates en costume, mais concerne en premier lieu ceux qui vivent quotidiennement avec les conséquences des décisions prises loin de leurs territoires.

La vraie réussite de la COP30 ne se mesurera pas seulement aux accords signés, mais à la capacité d’avoir écouté et intégré les voix qui, mardi soir, ont forcé les portes pour se faire entendre.

La conférence climatique de Belem illustre parfaitement les tensions entre urgence écologique et démocratie participative. Un rappel que le chemin vers des solutions durables passe nécessairement par l’inclusion de tous les acteurs.

En définitive, cet événement bref mais intense invite à une réflexion profonde sur la nature même des grandes conférences internationales. Elles doivent évoluer pour devenir de véritables espaces de co-construction, où les gardiens de la forêt ont leur place à la table des négociations.

La COP30 avait promis l’exemplarité en matière de participation indigène. L’incident de mardi montre que cette promesse reste à concrétiser pleinement. Mais il offre aussi une opportunité : celle de transformer une confrontation en dialogue constructif pour l’avenir de la planète.

Les jours restants de la conférence diront si cette opportunité a été saisie. En attendant, l’image des danses interrompues et des barricades improvisées restera gravée comme un symbole des défis à relever pour une gouvernance climatique véritablement inclusive.