Imaginez une capitale où chaque coin de rue est un champ de bataille, où les gangs dictent leur loi et où la population vit dans la peur. C’est la réalité d’Haïti aujourd’hui, un pays plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Face à ce chaos, le président kényan William Ruto a lancé un appel vibrant lors de l’Assemblée générale de l’ONU, plaidant pour une force multinationale renforcée. Mais pourquoi cette urgence, et quelles solutions peuvent réellement changer la donne ?

Haïti : un pays sous l’emprise des gangs

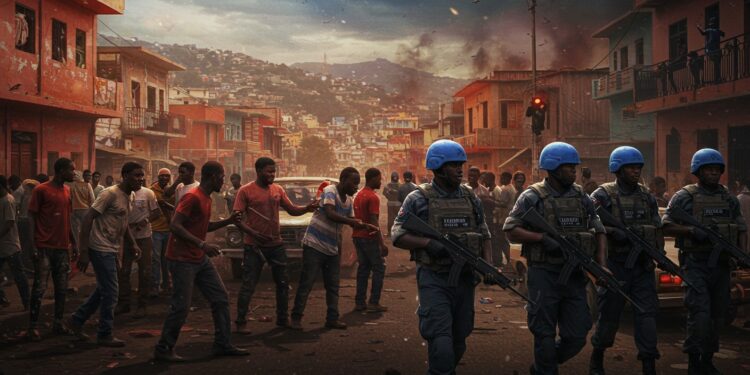

La situation en Haïti est alarmante. Depuis des années, les gangs armés contrôlent près de 80 % de Port-au-Prince, la capitale, semant la terreur à travers des actes de violence brutaux : meurtres, viols, enlèvements et pillages. Cette instabilité, exacerbée par une crise politique chronique, a atteint un point critique en 2024, lorsque les gangs ont forcé la démission de l’ancien Premier ministre Ariel Henry. Depuis, un Conseil présidentiel de transition tente de diriger le pays, mais sans élections depuis 2016, la gouvernance reste fragile.

Le désespoir des Haïtiens est palpable. Les écoles ferment, les ports sont bloqués, et même le palais présidentiel a été la cible d’attaques. Dans ce contexte, la communauté internationale a tenté d’agir, mais les efforts semblent insuffisants face à l’ampleur du défi.

La Mission multinationale : un espoir fragile

En 2023, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé la création de la Mission multinationale de sécurité (MMAS), dirigée par le Kenya. Son objectif ? Soutenir la police haïtienne, dépassée par la puissance des gangs. Avec environ un millier de personnels déployés, loin des 2 500 initialement prévus, la mission opère dans des conditions extrêmement difficiles. Sous-équipée et sous-financée, elle lutte pour imposer l’ordre dans un environnement volatile.

« La mission a travaillé dans un environnement volatile, sous d’énormes contraintes », a déclaré William Ruto à l’ONU.

Pourtant, des progrès ont été réalisés. La MMAS a permis la reprise du palais présidentiel et du port de la capitale, ainsi que la réouverture de certaines écoles. Ces succès, bien que limités, montrent qu’un changement est possible. Mais à quel prix, et avec quels moyens ?

Les limites d’une mission sous-financée

Le président kényan n’a pas mâché ses mots : les résultats auraient pu être bien plus significatifs avec des ressources adéquates. Actuellement, la MMAS fonctionne avec des effectifs réduits et un manque criant d’équipements et de logistique. Cette situation soulève une question cruciale : pourquoi la communauté internationale tarde-t-elle à répondre à l’appel d’Haïti ?

Quelques chiffres clés pour comprendre la crise :

- 80 % : Part de Port-au-Prince contrôlée par les gangs.

- 1 000 : Nombre actuel de personnels de la MMAS.

- 2 500 : Effectifs initialement prévus pour la mission.

- 2016 : Dernière année d’élections en Haïti.

Face à ces contraintes, les États-Unis ont récemment proposé de transformer la MMAS en une force de répression des gangs plus robuste, avec jusqu’à 5 550 soldats et policiers, soutenue par un bureau dédié de l’ONU. Cette initiative pourrait-elle renverser la tendance ?

Un plaidoyer pour la solidarité internationale

William Ruto a interpellé la communauté internationale avec force. Selon lui, Haïti est un « rappel tragique » de ce qui arrive lorsque le monde détourne le regard. Les appels à l’aide des Haïtiens ont trop souvent été accueillis par le silence ou des mesures insuffisantes.

« Si tant a pu être accompli avec des ressources limitées, qu’est-ce qu’on aurait pu faire si les Nations unies avaient agi en solidarité avec le peuple haïtien ? »

Ce discours met en lumière une vérité dérangeante : la crise haïtienne n’est pas seulement un problème local, mais un défi pour l’ensemble de la communauté internationale. La pauvreté extrême, l’instabilité politique et la violence endémique forment un cercle vicieux qu’Haïti ne peut briser seul.

Pourquoi Haïti compte

Haïti, pays le plus pauvre des Amériques, est un symbole de résilience, mais aussi de négligence internationale. La crise actuelle ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des décennies, le pays lutte contre des catastrophes naturelles, des crises politiques et une insécurité croissante. Pourtant, chaque effort pour stabiliser la situation semble s’essouffler face à l’ampleur des défis.

Le renforcement de la mission multinationale pourrait être une lueur d’espoir. Avec des moyens accrus, des équipements modernes et une coordination internationale efficace, la sécurité pourrait être rétablie, ouvrant la voie à des réformes politiques et économiques indispensables.

Les enjeux d’une transformation ambitieuse

Transformer la MMAS en une force plus robuste, comme le proposent les États-Unis, implique des défis logistiques et financiers majeurs. Recruter et former jusqu’à 5 550 personnels, fournir des équipements adaptés et assurer une coordination efficace nécessiteront un engagement fort de la part des Nations unies et des pays contributeurs.

Voici les principaux besoins identifiés :

- Financement : Un budget suffisant pour équiper et soutenir la mission.

- Effectifs : Atteindre les 5 550 membres pour couvrir tout le territoire.

- Logistique : Véhicules, armements et technologies pour contrer les gangs.

- Coordination : Un bureau dédié de l’ONU pour une gestion centralisée.

Si ces conditions sont remplies, la mission pourrait non seulement rétablir l’ordre, mais aussi poser les bases d’une reconstruction durable d’Haïti.

Un avenir incertain, mais pas sans espoir

La crise haïtienne est un test pour la solidarité internationale. Les paroles de William Ruto résonnent comme un appel à l’action : le monde ne peut plus se contenter de demi-mesures. Chaque jour d’inaction prolonge la souffrance d’un peuple qui aspire à la paix et à la stabilité.

Le renforcement de la mission multinationale pourrait être un tournant. Mais au-delà des moyens militaires, c’est une vision globale qui est nécessaire : investir dans l’éducation, la santé et les institutions haïtiennes pour briser le cycle de la violence et de la pauvreté.

Haïti nous rappelle que la sécurité et la dignité humaine ne sont pas des luxes, mais des droits fondamentaux. La question reste : la communauté internationale répondra-t-elle enfin à l’appel ?