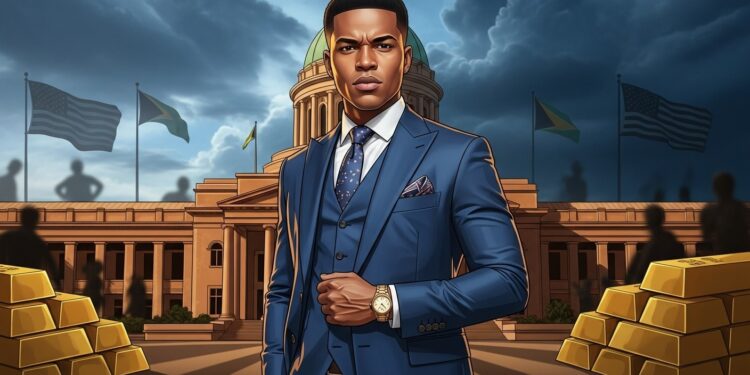

Imaginez un pays où la politique se mêle à la fortune colossale et aux accusations internationales, un endroit où un outsider milliardaire surgit de nulle part pour défier l’establishment. Au Guyana, cette scène n’est pas tirée d’un roman d’espionnage, mais d’une réalité palpitante qui se déroule sous nos yeux. Azruddin Mohamed, ce magnat de 38 ans souvent comparé à un tycoon audacieux, refuse de se laisser évincer de son destin politique malgré les tempêtes judiciaires qui l’assaillent.

Arrivé en seconde position lors des élections présidentielles de septembre, il revendique avec fermeté son droit constitutionnel à devenir chef de l’opposition. Pourtant, le président de l’Assemblée nationale a botté en touche, refusant son investiture. Ce bras de fer n’est pas seulement une querelle de protocole ; il révèle les fissures d’un système politique traditionnellement verrouillé, où les alliances et les scandales pèsent plus lourd que les bulletins de vote.

Un parcours fulgurant vers le pouvoir

Azruddin Mohamed n’est pas un politicien de carrière. Issu d’une famille prospère dans l’exploitation aurifère, il a bâti son empire sur des affaires qui flirtent avec les sommets de la richesse. Cette année, il décide de plonger dans l’arène électorale en fondant son propre parti, baptisé WIN pour « Gagner/Nous investissons dans la nation ». Un nom qui sonne comme une promesse de renouveau, ancrée dans une rhétorique populiste et anti-corruption.

Sa campagne a été un tourbillon : des discours enflammés contre les élites en place, des engagements à ne pas toucher à son salaire présidentiel s’il l’emportait – une pique ironique à une classe politique accusée de s’enrichir sur le dos du peuple. Et le résultat ? Une surprise retentissante. Avec près de 25 % des voix, il devance l’ancien leader de l’opposition, reléguant ce dernier à une troisième place. Le président sortant, Irfaan Ali, l’emporte certes avec 55 %, mais Mohamed émerge comme le nouveau faiseur de rois potentiels.

Ce succès n’est pas anodin. Le Guyana, petit État sud-américain bordé par le Brésil et le Venezuela, vit une ère de boom pétrolier qui attire convoitises et tensions. Dans ce contexte, l’irruption d’un candidat outsider comme Mohamed incarne l’espoir d’un vent frais, mais aussi les craintes d’une instabilité accrue. Ses promesses de transparence financière et de rupture avec les vieilles pratiques ont séduit une jeunesse lassée des duels bipartisans traditionnels.

La Constitution en ligne de mire

Selon les textes fondamentaux du pays, le dauphin de l’élection présidentielle accède automatiquement au poste de chef de l’opposition. C’est une disposition claire, destinée à équilibrer les pouvoirs et à offrir une voix forte à l’alternative. Installé comme député au début du mois de novembre, Mohamed s’attendait à une formalité. Au lieu de cela, il se heurte à un mur administratif, un refus poli mais ferme de l’Assemblée.

Pourquoi cette obstruction ? Les spéculations fusent, mais les faits pointent vers les ennuis judiciaires qui collent à la peau du milliardaire. Avec une demande d’extradition en suspens de la part des États-Unis, les autorités guyaniennes marchent sur des œufs. Nommer un homme sous le coup d’accusations graves comme leader d’opposition pourrait-il fragiliser la crédibilité internationale du pays ? C’est la question qui plane, lourde de sous-entendus.

La prochaine étape sera de nous tourner vers le tribunal, car je ne pense pas qu’elles prévoient de le faire dans un avenir proche.

Azruddin Mohamed, à la sortie d’une audience judiciaire

Cette déclaration, prononcée lundi devant une nuée de journalistes, résonne comme un défi lancé aux institutions. Mohamed ne se contente pas d’attendre ; il prépare le terrain pour une bataille légale qui pourrait redéfinir les contours de la démocratie guyanaise. Et tandis que la date du 28 novembre approche pour la prochaine audience, l’impatience grandit parmi ses soutiens.

L’ombre de l’extradition américaine

Au cœur de cette saga se trouve une procédure judiciaire qui dépasse les frontières du Guyana. Les États-Unis, via leur Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), ont déjà sanctionné Azruddin Mohamed et son père Nazar pour une évasion fiscale massive. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Des mandats d’arrêt pèsent sur eux pour contrebande d’or et fraude, incluant un épisode rocambolesque impliquant le paiement d’une voiture de luxe auprès d’une entreprise américaine.

Le 31 octobre, père et fils sont arrêtés par les forces de l’ordre guyaniennes, pour être relâchés sous caution le jour même. Une libération rapide qui n’apaise pas les tensions. La justice locale doit désormais trancher sur l’extradition, un dossier alimenté par des documents supplémentaires présentés par les procureurs américains lors de l’audience récente. Ces pièces à conviction visent à démontrer la gravité des faits, transformant ce qui pourrait être une simple affaire commerciale en un scandale géopolitique.

Mohamed balaie ces allégations avec assurance. « Cette affaire dure depuis des années et nous la gagnerons. Vous ne pouvez pas simplement extrader quelqu’un comme ça », lance-t-il, confiant dans une issue favorable. Ses avocats, dont Roysdale Forde, démontent point par point les accusations, rejetant notamment toute connexion avec le gouvernement vénézuélien ou des entités moyen-orientales. Selon eux, les preuves américaines manquent de substance, se fondant sur des rumeurs plutôt que sur des faits tangibles.

Points clés de la défense

- Aucune preuve concrète de liens avec des entités étrangères suspectes.

- Les sanctions OFAC sont contestées comme excessives et infondées.

- L’affaire de la voiture de luxe relève d’un malentendu commercial, non d’une fraude intentionnelle.

Cette stratégie défensive n’est pas seulement juridique ; elle est politique. En minimisant les charges, l’équipe de Mohamed vise à préserver son image de leader intègre, loin des stigmates du crime organisé. Pourtant, pour beaucoup, ces démêlés avec la justice US jettent une ombre sur sa légitimité, alimentant les doutes quant à ses motivations réelles.

Un play-boy devenu icône politique

Derrière le milliardaire se cache un personnage haut en couleur, souvent affublé du surnom de « Trump guyanien ». À 38 ans, Azruddin Mohamed cultive une image de play-boy sophistiqué : voitures de luxe garées en rang d’oignons, une vie sociale effervescente, et une entrée en politique qui fleure bon l’audace. La presse locale le dépeint comme un séducteur des urnes autant que des cœurs, un homme qui transforme ses atouts personnels en capital électoral.

Son père, Nazar Mohamed, a pavé la voie avec une fortune forgée dans l’or, un métal qui symbolise à la fois la richesse et les pièges de l’exploitation illégale en Guyane. Ensemble, ils incarnent le rêve sud-américain déformé par les accusations de contrebande. Mais Azruddin va plus loin : il promet de balayer la corruption qui gangrène les hautes sphères, s’appuyant sur sa réussite entrepreneuriale pour crédibiliser ses attaques.

Des engagements populistes, comme celui de reverser son salaire présidentiel, ont marqué les esprits. Ils contrastent avec les scandales récurrents des partis établis, offrant à Mohamed un vernis de sacrifice personnel. Pourtant, ses détracteurs y voient une manœuvre calculée, un moyen de masquer des ambitions plus sombres sous un manteau de vertu.

Les soutiens qui font la différence

À la sortie du tribunal, ce lundi, un petit groupe de partisans a bravé la chaleur pour acclamer leur champion. Ces fidèles, souvent jeunes et issus des classes moyennes émergentes, voient en Mohamed l’avatar d’un changement radical. Leurs pancartes et leurs cris soulignent un ras-le-bol face à un système perçu comme figé, où les mêmes visages se succèdent sans renouvellement.

Ce soutien de base est crucial. Dans un pays où les élections se jouent sur des marges étroites, Mohamed a déjà prouvé qu’il pouvait mobiliser une frange électorale inattendue. Son parti WIN, encore naissant, pourrait bien devenir une force perturbatrice si son leader accède à la tête de l’opposition. Mais pour l’heure, ces manifestations sporadiques rappellent que la popularité ne suffit pas face aux rouages du pouvoir.

| Éléments de soutien | Impact potentiel |

|---|---|

| Jeunesse urbaine | Mobilisation rapide pour les campagnes |

| Secteur minier | Financement et expertise économique |

| Dissidents bipartisans | Alliances futures contre l’establishment |

Ce tableau illustre comment Mohamed tisse sa toile, en s’appuyant sur des segments de la société qui se sentent marginalisés. Mais la question reste : ces appuis tiendront-ils face à la pression internationale ?

Vers une audience décisive

Vendredi 28 novembre marque un tournant. Cette audience sur l’extradition pourrait sceller le sort de Mohamed, politiquement et personnellement. Les procureurs américains, armés de nouveaux documents, cherchent à resserrer l’étau. De l’autre côté, la défense martèle l’absence de preuves solides, insistant sur le respect de la souveraineté guyanaise.

Pour Mohamed, l’enjeu est double. Gagner du temps sur le front judiciaire lui permettrait de consolider sa position à l’Assemblée. Et si l’investiture suit, il pourrait transformer cette crise en opportunité, en se posant en victime d’un complot étranger. « Non, je ne cherche pas ce poste pour échapper à l’extradition », a-t-il rétorqué aux journalistes, balayant les insinuations d’un revers de main.

Cette dénégation sonne-t-elle vrai ? Dans le monde opaque de la politique guyanaise, où les intérêts économiques et les rivalités régionales s’entremêlent, rien n’est jamais tout blanc ou tout noir. Le Venezuela voisin, avec ses propres démêlés frontaliers, ajoute une couche de complexité, même si les liens allégués restent flous.

Implications pour la démocratie guyanaise

Au-delà du cas personnel de Mohamed, cette affaire interroge les fondements de la gouvernance au Guyana. Le refus d’investiture viole-t-il la Constitution ? Et si oui, jusqu’où peut aller le pouvoir exécutif pour contourner les règles ? Ces questions résonnent dans un pays en pleine mutation, où la découverte de réserves pétrolières offshore attire les projecteurs mondiaux.

Le boom économique offre des perspectives inédites, mais aussi des risques de corruption accrue. Mohamed, avec son background dans l’or, se positionne comme un expert capable de naviguer ces eaux troubles. Ses critiques contre les « élites politiques » touchent une corde sensible, rappelant que la transparence n’est pas un luxe, mais une nécessité pour un développement durable.

Vous ne pouvez pas simplement extrader quelqu’un comme ça.

Azruddin Mohamed, affirmant sa confiance en la justice

Cette assurance publique masque peut-être des nuits blanches, mais elle galvanise ses troupes. Si le tribunal tranche en sa faveur, cela pourrait ouvrir la porte à une opposition revitalisée, capable de contrebalancer le président Ali plus efficacement.

Le rôle des médias et de l’opinion publique

Dans cette équation, les médias jouent un rôle pivotal. Azruddin Mohamed, discret habituellement, a multiplié les apparitions ces derniers jours, transformant chaque sortie en spectacle médiatique. Ses déclarations lapidaires captent l’attention, forçant le débat national sur des terrains qu’il maîtrise.

L’opinion publique, quant à elle, est divisée. D’un côté, ceux qui voient en lui un héros anti-système ; de l’autre, les sceptiques qui craignent que son ascension ne déstabilise un équilibre précaire. Des sondages informels circulent, montrant une polarisation croissante, signe que le Guyana entre dans une phase de maturité politique turbulente.

En politique, comme en affaires, la perception est reine. Mohamed le sait mieux que quiconque, et il joue cette carte avec maestria.

Cette maxime, presque un mantra pour le milliardaire, explique sa stratégie : dominer le récit avant que les faits ne le fassent pour lui. Mais avec l’approche de l’audience, le suspense atteint son paroxysme.

Perspectives régionales et internationales

Le Guyana ne vit pas en vase clos. Ses voisins, le Brésil et surtout le Venezuela, observent avec attention. Les accusations de liens avec Caracas, même réfutées, ravivent les tensions frontalières autour de la zone d’Essequibo, riche en ressources. Une extradition forcée pourrait être vue comme une ingérence américaine, compliquant les relations diplomatiques.

Les États-Unis, de leur côté, insistent sur la lutte contre la criminalité transnationale, utilisant ce dossier pour envoyer un message aux réseaux de contrebande sud-américains. Pour le Guyana, neutre en apparence, ce tiraillement entre allié économique et souveraineté nationale pose un dilemme existentiel.

Mohamed, en refusant de plier, devient le symbole de cette résistance. Son combat personnel pourrait ainsi avoir des répercussions bien au-delà de ses ambitions, influençant les alliances régionales pour les années à venir.

Un avenir incertain mais fascinant

Alors que le 28 novembre se profile, le Guyana retient son souffle. Azruddin Mohamed, avec son charisme indéniable et ses casseroles judiciaires, incarne l’ambivalence d’une nation en transition. Sera-t-il investi chef de l’opposition, transformant un refus en triomphe ? Ou l’extradition l’emportera-t-elle, marquant la fin d’une meteoric rise politique ?

Une chose est sûre : cette affaire a déjà secoué les fondations du pouvoir. Elle rappelle que dans les démocraties émergentes, les outsiders peuvent changer la donne, pour le meilleur ou pour le pire. Et pour les observateurs internationaux, c’est un chapitre captivant dans le grand livre des luttes pour le pouvoir en Amérique du Sud.

Pour approfondir, considérons les enjeux économiques sous-jacents. L’or, pilier de la fortune des Mohamed, représente une industrie vitale mais vulnérable au Guyana. Des milliers d’emplois en dépendent, et toute perturbation pourrait avoir des effets en cascade sur l’économie locale. Mohamed, en défendant son honneur, défend implicitement ce secteur, promettant une régulation plus juste si jamais il accède au leadership.

Ses propositions pendant la campagne – audits systématiques des mines, incitations fiscales pour les opérateurs légaux – visaient précisément à assainir ce domaine. Ironie du sort, ce sont ces mêmes activités qui le placent aujourd’hui dans la tourmente. Un paradoxe qui illustre les défis d’un pays riche en ressources mais pauvre en gouvernance transparente.

La jeunesse au cœur du mouvement

Parmi les soutiens de Mohamed, la jeunesse guyanaise occupe une place prépondérante. Dans un pays où plus de 60 % de la population a moins de 30 ans, cette démographie est un atout majeur. Les jeunes, connectés via les réseaux sociaux, ont propulsé sa campagne virale, transformant des meetings en événements festifs.

Ils voient en lui non seulement un leader, mais un modèle : un self-made man qui a su convertir la richesse en influence politique. Ses discours sur l’éducation et l’entrepreneuriat, souvent ponctués d’anecdotes personnelles, résonnent auprès de cette génération en quête d’opportunités dans un marché du travail saturé.

Cependant, cette adhésion n’est pas sans risques. Si l’affaire d’extradition s’envenime, elle pourrait démoraliser ces jeunes espoirs, renforçant le cynisme envers la politique. À l’inverse, une victoire judiciaire propulserait Mohamed comme icône générationnelle, accélérant la fragmentation du paysage partisan.

- Vision pour la jeunesse : Investissements massifs dans la formation professionnelle, alignés sur le boom pétrolier.

- Engagement anti-corruption : Lois strictes pour punir les détournements, avec une task force indépendante.

- Populisme économique : Redistribution des richesses minières via des fonds souverains pour l’éducation.

Ces piliers de son programme, s’ils se concrétisent, pourraient marquer un tournant. Mais tout dépend de l’issue judiciaire imminente.

Les échos constitutionnels

Revenons aux bases : la Constitution guyanaise n’est pas un texte figé. Adoptée en 1980, elle a évolué pour refléter les réalités post-indépendance. Le poste de chef de l’opposition, créé pour assurer un équilibre, est un garde-fou contre l’hégémonie d’un parti. Refuser Mohamed, c’est potentiellement éroder cette clause, ouvrant la porte à des interprétations arbitraires futures.

Des juristes locaux, anonymes pour l’instant, murmurent déjà d’une possible saisine de la Cour suprême si le blocage persiste. Cela plongerait le pays dans un débat constitutionnel profond, rappelant les crises passées où la justice a dû trancher sur des questions de légitimité électorale.

Pour Mohamed, c’est une aubaine. En portant l’affaire devant les tribunaux, il élève le débat au-delà de sa personne, le transformant en cause nationale. Une tactique habile qui pourrait rallier même des opposants modérés à sa bannière.

Sanctions et ripostes économiques

Les sanctions de l’OFAC ne sont pas anodines. Elles gèlent des avoirs, interdisent les transactions avec des entités US, et isolent financièrement les cibles. Pour les Mohamed, cela signifie une paralysie de leurs opérations aurifères, un coup dur dans un secteur où les flux internationaux sont vitaux.

La réponse guyanaise ? Une navigation prudente, évitant l’affrontement direct tout en protégeant ses intérêts. L’arrestation et la libération rapide sous caution illustrent cette approche : montrer de la coopération sans céder le terrain. Mais avec de nouveaux documents présentés, la pression monte, et le gouvernement pourrait devoir choisir son camp.

Économiquement, cela pourrait freiner les investissements étrangers si l’image du Guyana s’assombrit. Mohamed, en se battant, défend non seulement sa peau, mais aussi la réputation d’un pays en pleine ascension.

Le père dans l’ombre

Nazar Mohamed, le patriarche, reste en retrait mais omniprésent. Sa fortune en or a financé la campagne de son fils, et ses démêlés judiciaires lient leurs destins. À 70 ans passés, il symbolise l’ancienne génération des magnats guyanais, ceux qui ont bâti des empires dans l’ombre des forêts amazoniennes.

Son rôle dans l’affaire de fraude – le paiement douteux pour une voiture de luxe – ajoute une touche presque comique à ce drame, mais les enjeux sont sérieux. Si extradé, il laisserait un vide dans l’empire familial, forçant Azruddin à accélérer sa transition vers l’indépendance totale.

Cette dynamique père-fils humanise le récit, montrant que derrière les accusations se cache une lignée familiale sous pression. Pour les observateurs, c’est un rappel que la politique guyanaise est souvent affaire de clans et d’héritages.

Scénarios post-audience

Et si l’audience du 28 penche pour l’extradition ? Mohamed pourrait faire appel, prolongeant le suspense pendant des mois. Cela lui donnerait le temps de consolider WIN, peut-être en fusionnant avec d’autres dissidents. Alternativement, une libération définitive boosterait sa stature, facilitant l’investiture.

Dans tous les cas, le paysage politique en sortira transformé. Le bipartisme traditionnel, déjà ébranlé, pourrait céder la place à un multipartisme plus fluide, où des figures comme Mohamed dictent les agendas. Pour le Guyana, c’est une chance de diversification, mais aussi un risque de fragmentation.

Scénarios possibles

- Extradition acceptée : Crise politique, manifestations massives.

- Refus d’extradition : Victoire symbolique, renforcement de l’opposition.

- Statu quo prolongé : Bataille judiciaire interminable, usure des institutions.

Quel que soit l’issue, cette histoire captive. Elle met en lumière les tensions entre ambition personnelle et impératifs nationaux, dans un pays qui rêve grand mais trébuche sur ses propres contradictions.

Réflexions sur la corruption promise éradiquée

Mohamed a fait de la lutte contre la corruption son étendard. Pendant la campagne, il dépeignait un Guyana libéré des chaînes des pots-de-vin et des népotismes. Ses exemples personnels – une gestion d’entreprise sans scandale apparent – servaient de preuve vivante. Mais aujourd’hui, accusé lui-même, cette narrative vacille.

Ses défenseurs arguent que c’est une chasse aux sorcières orchestrée par des rivaux jaloux. Les faits, maigres selon eux, ne collent pas avec l’ampleur des charges. Si innocenté, cela renforcerait son discours, le positionnant comme martyr de la cause anti-corruption.

Inversement, une condamnation entacherait irrémédiablement son image, transformant le « Trump guyanien » en caution d’un système qu’il prétend combattre. Le paradoxe est poignant, et c’est précisément ce qui rend cette affaire si addictive.

L’héritage potentiel d’un outsider

Quoi qu’il advienne, Azruddin Mohamed a déjà laissé une marque. Son entrée fracassante a forcé les partis traditionnels à se réinventer, à courtiser les électeurs avec plus de vigueur. Il a prouvé qu’un candidat non conventionnel peut perturber l’ordre établi, injectant de l’adrénaline dans une démocratie somnolente.

Son style – mélange de glamour et de gravité – pourrait inspirer une vague de leaders charismatiques en Amérique latine, où les dynasties politiques peinent à se renouveler. Pour le Guyana, c’est l’occasion de repenser ses institutions, de les rendre plus résilientes face aux pressions externes.

En fin de compte, cette saga nous invite à réfléchir : dans un monde interconnecté, où s’arrête la souveraineté face à la justice globale ? Mohamed, avec son panache, pose la question sans fard, et le monde regarde.

Maintenant, élargissons le regard. Le contexte géopolitique du Guyana est riche en intrigues. Sandwiched entre géants continentaux, il navigue des eaux diplomatiques agitées. La dispute avec le Venezuela sur Essequibo n’est pas qu’un reliquat colonial ; c’est une poudrière économique, avec du pétrole en jeu. Mohamed, en niant tout lien, se distancie habilement, mais les rumeurs persistent, alimentant les spéculations.

Du côté américain, cette extradition s’inscrit dans une stratégie plus large contre le blanchiment via les minerais précieux. L’or illégal finance souvent des conflits, et Washington veut couper les flux. Pour Georgetown, coopérer signifie risquer de perdre un acteur économique clé ; résister, c’est défier un partenaire vital.

Voix des partisans : témoignages anonymes

Parmi les fidèles dehors le tribunal, des voix s’élèvent. Une jeune femme, employée dans le secteur minier, confie : « Il représente nous, les oubliés. S’ils l’extradent, c’est toute notre espoir qui part. » Un étudiant ajoute : « Sa campagne nous a fait rêver. On ne laissera pas ça nous être volé. »

Ces témoignages, crus et passionnés, humanisent le combat. Ils montrent que Mohamed n’est pas qu’un nom dans les papiers ; il est un catalyseur d’émotions collectives, un miroir des frustrations accumulées.

De l’autre bord, des citoyens modérés s’inquiètent : « Un leader sous enquête ? C’est risqué pour la stabilité. » Cette division, palpable, enrichit le débat, forçant une introspection nationale.

Comparaisons internationales

Le cas Mohamed évoque d’autres outsiders : un Jair Bolsonaro brésilien, surfant sur l’anti-establishment, ou un Nayib Bukele salvadorien, flirtant avec l’excentrique. Tous ont disrupté leurs scènes politiques, pour le meilleur (réformes audacieuses) ou le pire (autoritarisme latent). Au Guyana, l’échelle est moindre, mais les leçons similaires : le charisme peut vaincre la tradition, mais à quel prix ?

Ces parallèles soulignent un trend global : dans les démocraties en stress, les milliardaires se muent en messies. Mohamed s’inscrit dans cette veine, avec son flair pour le spectacle et sa promesse de disruption.

Mais contrairement à ses homologues, il affronte une menace judiciaire immédiate, ajoutant de l’urgence à son récit. Cela pourrait le propulser plus haut, ou le précipiter dans l’oubli.

Conclusion : un chapitre ouvert

Alors que les feux de l’actualité se braquent sur Georgetown, Azruddin Mohamed reste au centre de la tempête. Son insistance pour l’investiture, malgré les chaînes invisibles de l’extradition, témoigne d’une détermination farouche. Le 28 novembre approchant, le monde politique guyanaise – et au-delà – attend avec fébrilité.

Cette affaire n’est pas qu’un fait divers ; c’est un microcosme des luttes contemporaines pour le pouvoir, l’argent et la justice. Et quoi de mieux qu’un milliardaire play-boy pour incarner ce tumulte ? Restez branchés, car l’histoire ne fait que commencer.

Pour clore sur une note prospective, imaginons les ramifications à long terme. Si Mohamed triomphe, WIN pourrait devenir le troisième pilier du parlement, forçant des coalitions inédites. Le président Ali, réélu mais affaibli, devrait négocier plus que gouverner. Cela dynamiserait le débat public, introduisant des idées fraîches sur l’environnement, l’éducation et l’équité économique.

Son focus sur l’or légal, par exemple, pourrait mener à des partenariats avec des ONG internationales, certifiant les chaînes d’approvisionnement. De même, ses idées populistes sur les salaires pourraient inspirer des réformes éthiques, rendant la politique moins lucrative et plus méritocratique.

Mais si l’extradition l’emporte, le vide sera béant. L’opposition traditionnelle, représentée par Aubrey Norton, reprendrait du poil de la bête, mais sans le piquant de Mohamed. Le bipartisme se refermerait, étouffant les voix dissidentes. Et le secteur aurifère, privé d’un de ses titans, pourrait voir une consolidation par des acteurs moins scrupuleux.

Dans tous les scénarios, le Guyana sort grandi de cette épreuve, forcé à confronter ses démons. La Constitution, la justice, la souveraineté : tout est sur la table. Et au milieu, un homme de 38 ans, avec son sourire en coin et son empire en péril, nous rappelle que la politique est, avant tout, une affaire humaine – imprévisible, passionnée, inoubliable.