Imaginez un petit pays d’à peine un million d’habitants, coincé entre l’Éthiopie, la Somalie et l’Érythrée, qui fait pourtant trembler les grandes puissances par sa position géographique. Djibouti, porte d’entrée de la mer Rouge, vient de confirmer ce que tout le monde pressentait : son président depuis 1999 brigue un nouveau mandat. Mais comment en est-on arrivé là ?

Une candidature officialisée sans surprise

Le samedi, dans la capitale djiboutienne, le Rassemblement populaire pour le Progrès a désigné son leader éternel comme candidat unique pour l’élection présidentielle d’avril 2026. L’intéressé, âgé de 77 ans, a accepté avec gratitude, selon le communiqué officiel de la présidence.

Cette annonce intervient moins d’une semaine après une modification constitutionnelle clé : la suppression de la limite d’âge de 75 ans pour se présenter. Un timing qui ne doit rien au hasard et qui ouvre la voie à un sixième quinquennat.

Le président, souvent appelé par ses initiales IOG, avait déjà laissé planer le doute dans une interview accordée au printemps. Interrogé sur une nouvelle candidature, il avait répondu avec prudence, affirmant aimer trop son pays pour le plonger dans l’instabilité.

Un parcours politique hors norme

Pour comprendre cette longévité au pouvoir, il faut remonter à 1977. Cette année-là, Djibouti accède à l’indépendance après avoir été une colonie française. Le premier président, Hassan Gouled Aptidon, nomme un jeune proche comme chef de cabinet. Ce dernier restera à ce poste pendant vingt-deux ans.

En 1999, la transition se fait en douceur. Le dauphin succède au père de l’indépendance sans heurts. Depuis, chaque scrutin présidentiel s’apparente à une formalité. En 2021, le score frôlait les 97 % des suffrages exprimés.

Deux réformes constitutionnelles ont jalonné ce règne. La première, en 2010, a rayé la limitation à deux mandats. La seconde, toute récente, efface la barrière de l’âge. Des ajustements qui prolongent une gouvernance sans partage.

« J’aime trop mon pays pour l’embarquer dans une aventure irresponsable. »

Cette phrase, prononcée quelques mois plus tôt, résume la rhétorique officielle : la continuité au pouvoir comme garantie de paix dans une région explosive.

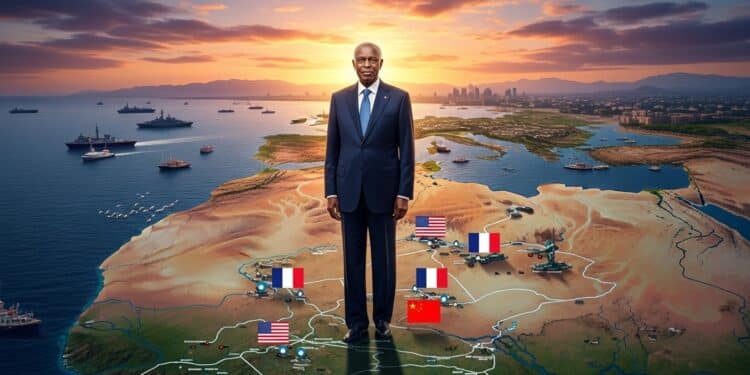

Djibouti, petit État, grande stratégie

Le pays borde le détroit de Bab-el-Mandeb, passage obligé pour une part colossale du commerce mondial entre Asie et Europe. Chaque jour, des milliers de navires transitent sous le regard des autorités locales. Cette position en fait un acteur incontournable de la géopolitique maritime.

Les grandes puissances l’ont bien compris. Des bases militaires étrangères parsèment le territoire. Les États-Unis y maintiennent une présence antiterroriste. La France, ancienne puissance coloniale, conserve une implantation historique. La Chine a inauguré sa première base outre-mer à Djibouti. Le Japon complète le tableau.

Cette cohabitation inédite de forces étrangères sur un si petit espace illustre l’importance stratégique du pays. La stabilité interne devient alors un argument de vente auprès des partenaires internationaux.

Les bases militaires à Djibouti en un coup d’œil :

- États-Unis : Camp Lemonnier, quartier général pour les opérations en Afrique et au Moyen-Orient.

- France : Plus importante base française à l’étranger, environ 1 500 militaires.

- Chine : Base logistique ouverte en 2017, première installation permanente hors du territoire.

- Japon : Installation dédiée à la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden.

Cette concentration de forces étrangères génère des revenus substantiels via les loyers et les contrats. Elle renforce aussi la légitimité du pouvoir en place, perçu comme garant de la paix régionale.

Une hégémonie politique totale

Le Rassemblement populaire pour le Progrès domine la scène depuis des décennies. Sa coalition, l’Union pour la majorité présidentielle, contrôle l’ensemble des sièges au Parlement. L’opposition existe, mais dans des conditions extrêmes.

Les organisations internationales dénoncent régulièrement la répression des voix dissidentes. Arrestations arbitraires, harcèlement judiciaire, intimidations : les méthodes décrites forment un arsenal bien rodé pour neutraliser toute contestation.

Le paysage médiatique reflète cette emprise. Les médias d’État occupent presque tout l’espace. Les rares initiatives indépendantes survivent dans la clandestinité ou à l’étranger. Le classement mondial de la liberté de la presse place le pays parmi les derniers.

En 2025, l’ONG Reporters sans frontières pointe un verrouillage total de l’information. Selon elle, les journalistes critiques risquent la prison ou l’exil. Les rapports de la Fédération internationale des droits de l’Homme vont dans le même sens : les élections ne répondent pas aux standards démocratiques élémentaires.

Un favori incontesté pour 2026

À huit mois du scrutin, le président sortant part avec une avance écrasante. Aucun adversaire sérieux ne semble en mesure de perturber cette marche triomphale. Les précédents scrutins ont tous suivi le même schéma : participation massive, scores plébiscitaires.

La machine électorale est huilée. Le parti au pouvoir mobilise les administrations, les chefs traditionnels, les associations. Les ressources de l’État servent ouvertement la campagne. Dans ce contexte, l’issue paraît écrite d’avance.

Le président met en avant son bilan : croissance économique, infrastructures portuaires, stabilité dans une région en feu. Les indicateurs macroéconomiques affichent des progressions régulières, même si la pauvreté reste endémique pour une large partie de la population.

Santé et succession : les questions qui fâchent

À 77 ans, l’âge du président alimente les rumeurs. Des absences prolongées, des déplacements limités : les spéculations vont bon train. Lors de son entretien printanier, il a balayé les inquiétudes d’un revers de main.

« Sans doute perdre quelques kilos », a-t-il concédé, avant d’ajouter que « pour le reste, tout est nickel ». Une façon de rassurer sans entrer dans les détails médicaux. L’opacité sur ce sujet alimente les débats dans les cercles fermés.

La question de la succession reste taboue. Aucun dauphin officiel n’émerge. La famille présidentielle occupe des postes clés, mais rien n’indique une transmission héréditaire. Le président insiste sur sa volonté d’éviter les divisions.

Les défis d’un sixième mandat

Si la victoire ne fait guère de doute, les chantiers ne manquent pas. Le changement climatique frappe durement ce pays aride. Les sécheresses récurrentes menacent la sécurité alimentaire. L’accès à l’eau potable reste précaire dans de nombreuses zones.

Le chômage des jeunes explose. Malgré les investissements étrangers, l’économie peine à créer des emplois durables pour la population active. Les inégalités sociales s’accentuent entre une élite connectée aux affaires et une majorité précaire.

La dépendance aux loyers des bases militaires pose question. Que se passera-t-il si les grandes puissances réduisent leur présence ? La diversification économique apparaît comme un impératif, mais les progrès restent lents.

| Défi | Contexte | Enjeu |

|---|---|---|

| Eau | Sècheresses récurrentes | Sécurité alimentaire |

| Emploi | Jeunesse nombreuse | Stabilité sociale |

| Économie | Dépendance bases | Diversification |

Une région en ébullition

La Corne de l’Afrique traverse des turbulences. L’Éthiopie voisine sort à peine d’un conflit meurtrier au Tigré. La Somalie lutte contre les shebabs. L’Érythrée reste fermée. Dans ce contexte, Djibouti cultive son image d’oasis de calme.

Cette stabilité relative attire les investisseurs. Le port de Djibouti s’est modernisé pour accueillir les plus grands navires. Des zones franches se développent. Le chemin de fer vers Addis-Abeba renforce les liens économiques avec l’arrière-pays éthiopien.

Mais cette prospérité portuaire profite surtout à une minorité. Les dockers, les chauffeurs, les petits commerçants peinent à joindre les deux bouts. Le coût de la vie explose dans la capitale. Les bidonvilles s’étendent en périphérie.

Vers un plébiscite annoncé

À l’approche du scrutin, la campagne s’annonce déséquilibrée. Le président sortant bénéficie d’une exposition médiatique totale. Les meetings géants se préparent. Les portraits officiels fleurissent déjà dans les rues.

L’opposition, fragmentée et affaiblie, tente de se regrouper. Quelques figures exilées appellent au boycott. Mais sans accès aux médias et avec des moyens limités, leur voix peine à percer.

Le pouvoir met en avant l’unité nationale. Le message martèle : changer de dirigeant maintenant serait prendre le risque du chaos. Dans une région où les transitions tournent souvent au drame, l’argument porte.

Un modèle de longévité politique

Le cas djiboutien illustre une tendance africaine : les présidents qui s’accrochent au-delà des limites initiales. Modifications constitutionnelles, répression sélective, contrôle des institutions : le cocktail est connu.

Mais Djibouti se distingue par sa discrétion. Pas de crises spectaculaires, pas de soulèvements massifs. Une gestion en douceur qui évite les projecteurs internationaux tout en maintenant l’ordre interne.

Cette stratégie paye. Les partenaires étrangers ferment les yeux sur les dérives démocratiques en échange de la stabilité. Les contrats militaires se signent, les investissements coulent, la paix apparente règne.

Et après ?

Un sixième mandat commencerait en 2026 pour s’achever en 2031. Le président aurait alors 82 ans. La question de la relève deviendra inévitable. Mais pour l’instant, le pouvoir se concentre sur la réélection.

Les Djiboutiens, eux, oscillent entre résignation et espoir. Certains saluent la continuité dans un environnement régional hostile. D’autres aspirent à un renouvellement, même timide. Le scrutin d’avril 2026 dira qui l’emporte.

En attendant, le petit pays au bord du détroit continue d’attirer les regards. Sa politique intérieure, ses alliances militaires, son rôle commercial : tout converge vers un seul homme, reconduit pour cinq années supplémentaires. La Corne de l’Afrique retient son souffle.

À retenir

- Candidature pour un sixième mandat en avril 2026

- Suppression récente de la limite d’âge de 75 ans

- Contrôle total des institutions et des médias

- Position stratégique avec bases militaires multiples

- Stabilité affichée dans une région instable

Le rideau se lève sur une nouvelle campagne. Les jeux sont faits, dit-on. Mais l’histoire réserve parfois des surprises, même dans les régimes les plus verrouillés. Djibouti entrera-t-elle dans une ère nouvelle ou prolongera-t-elle un modèle unique ? La réponse dans quelques mois.