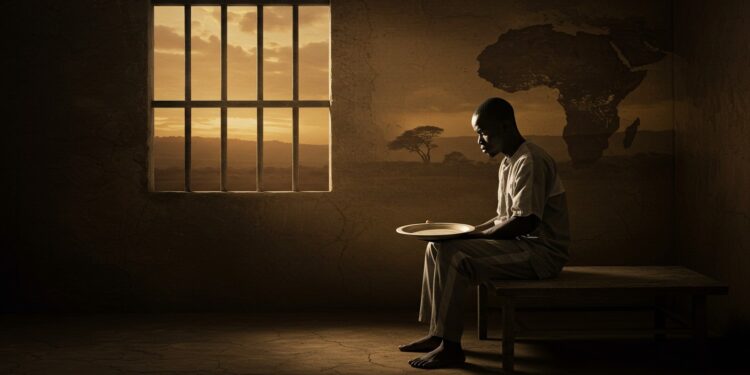

Imaginez-vous enfermé dans une cellule de haute sécurité, loin de votre pays, sans motif clair ni accès à un avocat, dans un royaume africain où les droits humains semblent un luxe. C’est la réalité d’un Cubain, Roberto Mosquera del Peral, qui a choisi une arme désespérée : la grève de la faim. Depuis le 15 octobre, cet homme, expulsé des États-Unis vers l’Eswatini, refuse de s’alimenter pour protester contre sa détention arbitraire. Son histoire soulève une question brûlante : jusqu’où les accords migratoires internationaux peuvent-ils bafouer la dignité humaine ?

Un Accord Controversé entre les États-Unis et l’Eswatini

En juillet, un accord discret a vu le jour entre les États-Unis et l’Eswatini, un petit royaume d’Afrique australe connu pour être la dernière monarchie absolue du continent. Cet accord, d’une valeur de 5,1 millions de dollars, vise à renforcer les capacités de gestion des migrations et des frontières de l’Eswatini. En échange, ce pays accepte d’accueillir jusqu’à 160 personnes expulsées des États-Unis. Mais à quel prix ? Les premiers concernés, comme Roberto Mosquera, vivent un cauchemar.

Les détails de cet accord restent flous, mais une chose est claire : les individus envoyés en Eswatini sont détenus dans des conditions troublantes. Ils se retrouvent dans une prison de haute sécurité, sans chef d’accusation précis, et souvent sans accès direct à une représentation légale. Cette situation a poussé des groupes de défense des droits humains à qualifier ces transferts de trafic d’êtres humains.

Roberto Mosquera : Une Grève pour Survivre

Roberto Mosquera del Peral, un Cubain parmi les premiers expulsés, a entamé une grève de la faim illimitée le 15 octobre. Selon son avocate basée aux États-Unis, Alma David, cette décision extrême reflète son désespoir face à une détention qu’il juge injuste.

Mon client est emprisonné arbitrairement et désormais sa vie est en jeu.

Alma David, avocate de Roberto Mosquera

Condamné pour tentative de meurtre aux États-Unis, Mosquera a purgé sa peine il y a des années. Pourtant, il se retrouve aujourd’hui derrière les barreaux dans un pays qu’il ne connaît pas, sans perspective de retour. Sa grève de la faim est un cri d’alarme, un moyen de faire entendre sa voix dans un système qui semble l’avoir oublié.

Les Conditions de Détention : Un Scandale Humanitaire

Les quatorze hommes actuellement détenus en Eswatini, dont Mosquera, vivent dans des conditions alarmantes. Ils sont enfermés dans une prison de haute sécurité, sans motif officiel ni accès direct à des avocats. Cette opacité dans leur traitement a suscité l’indignation de nombreux défenseurs des droits humains.

Les autorités de l’Eswatini affirment vouloir rapatrier ces individus dans leurs pays d’origine, mais seul un expulsé a été renvoyé en Jamaïque depuis juillet. Les autres, originaires de pays aussi divers que le Vietnam, le Cambodge, les Philippines, Cuba, le Tchad, l’Éthiopie et la République démocratique du Congo, attendent dans l’incertitude.

Fait marquant : Les expulsés, bien qu’ayant purgé leurs peines aux États-Unis, sont traités comme des criminels en Eswatini, sans justification légale claire.

Un Accord dans l’Ombre : Les Pays Tiers

L’Eswatini n’est pas un cas isolé. D’autres pays, comme le Ghana, le Rwanda et le Soudan du Sud, ont conclu des accords similaires avec les États-Unis. Ces arrangements, souvent opaques, soulèvent des questions éthiques majeures. Les défenseurs des droits humains dénoncent ce qu’ils appellent une externalisation de la gestion migratoire, où les pays riches délèguent la responsabilité des migrants à des nations moins fortunées, souvent en échange de fonds.

Ces pratiques placent les individus expulsés dans une situation de vulnérabilité extrême. Sans accès à une représentation légale ni à des informations claires sur leur sort, ils deviennent des pions dans un jeu géopolitique complexe.

Les Accusations des Autorités Américaines

Selon les autorités américaines, les hommes envoyés en Eswatini ont été condamnés pour des crimes graves, comme des viols sur mineur ou des meurtres. Cependant, les avocats des expulsés, y compris celui de Mosquera, contestent cette version. Ils affirment que leurs clients ont purgé leurs peines depuis longtemps et ne devraient pas être traités comme des criminels en activité.

Dans le cas de Mosquera, les documents fournis par son avocate et sa famille montrent qu’il a été condamné pour tentative de meurtre, et non pour homicide, contrairement à ce qu’a suggéré l’administration précédente. Cette distinction, bien que technique, est cruciale : elle montre comment des informations erronées peuvent justifier des traitements inhumains.

Les Répercussions Humaines d’un Accord Financier

L’accord entre les États-Unis et l’Eswatini met en lumière une réalité troublante : les politiques migratoires peuvent avoir des conséquences humaines dévastatrices. En échange de fonds pour renforcer ses frontières, l’Eswatini accepte de devenir un lieu de détention pour des individus qui, pour beaucoup, ont déjà payé leur dette à la société.

Les gouvernements des États-Unis et d’Eswatini doivent assumer la responsabilité des conséquences humaines réelles de leur accord.

Alma David, avocate

Pour Alma David, la grève de la faim de son client est un signal d’alarme. Elle appelle à la libération immédiate des quatorze hommes détenus et à une réévaluation des accords migratoires qui privent les individus de leurs droits fondamentaux.

Que Peut-on Faire ?

Face à cette situation, plusieurs pistes d’action émergent :

- Sensibilisation : Informer le public sur les conditions de détention des expulsés en Eswatini.

- Pression internationale : Demander aux organisations de défense des droits humains d’enquêter sur ces accords.

- Soutien légal : Offrir un accès direct aux avocats pour les détenus.

- Révision des accords : Exiger plus de transparence dans les arrangements migratoires internationaux.

Chaque pas compte pour faire entendre la voix de ceux qui, comme Roberto Mosquera, luttent pour leur dignité dans des conditions inhumaines.

Un Appel à la Réflexion

L’histoire de Roberto Mosquera et des autres expulsés en Eswatini nous pousse à réfléchir sur les implications des politiques migratoires modernes. Comment des accords financiers peuvent-ils justifier la privation de liberté ? Quels sont les coûts humains de ces décisions prises dans l’ombre ?

En attendant des réponses, un homme continue de risquer sa vie pour faire entendre sa voix. La grève de la faim de Mosquera est plus qu’un acte de désespoir : c’est un appel à l’humanité, un rappel que derrière chaque politique, il y a des vies en jeu.