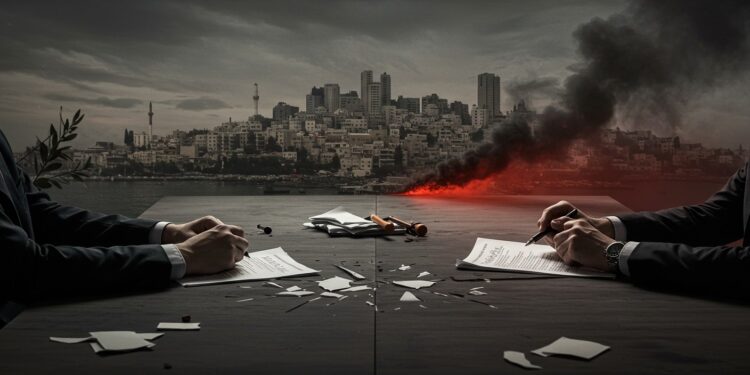

Pourquoi les efforts pour instaurer une trêve à Gaza se heurtent-ils à des obstacles insurmontables ? Les récentes négociations indirectes entre le Hamas et Israël, menées sous l’égide de médiateurs internationaux, se sont soldées par un échec retentissant. Cet arrêt brutal des discussions, marquées par des accusations mutuelles, soulève des questions sur les véritables intentions des parties impliquées et sur le rôle des médiateurs, en particulier les États-Unis. Cet article explore les raisons de cette impasse, les déclarations des protagonistes et les implications pour l’avenir de la région.

Un cycle de négociations avorté

Les pourparlers, entamés il y a plus de deux semaines à Doha, visaient à établir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, où les tensions restent vives. Ces discussions, facilitées par le Qatar, les États-Unis et l’Égypte, avaient suscité un espoir prudent. Pourtant, l’émissaire américain, chargé de superviser les échanges, a récemment déclaré que les négociations étaient dans une impasse, pointant du doigt la mauvaise foi d’une des parties. Cette annonce a immédiatement provoqué une réaction virulente du Hamas, qui accuse les États-Unis de partialité.

Le mouvement islamiste affirme que les déclarations américaines contredisent l’ambiance positive des discussions initiales. Selon un haut responsable, les médiateurs avaient salué la réponse du Hamas, jugée constructive et proche des propositions sur la table. Alors, que s’est-il passé pour que ces espoirs s’effondrent si rapidement ?

Les accusations du Hamas

Un membre influent du bureau politique du Hamas a exprimé sa frustration face à ce qu’il perçoit comme un revirement soudain de la part des États-Unis. Selon lui, l’émissaire américain avait, quelques jours avant l’annonce de l’échec, qualifié les échanges de prometteurs. Cette volte-face est interprétée comme un soutien tacite à la position israélienne, ce qui, selon le Hamas, compromet l’impartialité de la médiation.

Les déclarations négatives vont à l’encontre du contexte positif des négociations. Elles s’inscrivent dans une logique de soutien à Israël.

Un haut responsable du Hamas

Le Hamas soutient que sa proposition était non seulement sérieuse, mais qu’elle s’alignait sur les attentes des médiateurs. Les discussions portaient sur des points cruciaux, notamment le retrait des forces israéliennes de Gaza et un possible échange entre otages retenus en Israël et prisonniers palestiniens. Un accord de principe aurait même été esquissé, selon le mouvement, ce qui rend l’échec d’autant plus incompréhensible pour ses représentants.

La position israélienne

De son côté, le gouvernement israélien rejette la faute sur le Hamas, qu’il accuse d’être un obstacle à tout accord. Selon le Premier ministre israélien, les déclarations de l’émissaire américain reflètent la réalité des négociations. Il affirme que le Hamas n’a pas la volonté de parvenir à un compromis, notamment sur la question de la libération des otages capturés lors des événements du 7 octobre 2023.

Cette divergence de récits met en lumière un problème récurrent dans ce conflit : l’absence de confiance mutuelle. Chaque partie semble camper sur ses positions, rendant tout progrès difficile. Mais au-delà des accusations, quelles sont les véritables raisons de cet échec ?

Les obstacles au cœur des négociations

Pour mieux comprendre l’impasse, examinons les principaux points de friction :

- Retrait militaire : Le Hamas insiste sur un retrait complet des forces israéliennes de Gaza, une condition jugée non négociable par le mouvement.

- Échange d’otages et de prisonniers : Bien qu’un accord de principe ait été évoqué, les détails de cet échange restent flous, chaque partie ayant des exigences spécifiques.

- Médiation sous tension : Les accusations de partialité envers les États-Unis compliquent le rôle des médiateurs, qui doivent maintenir une neutralité stricte pour conserver la confiance des deux camps.

Ces points, bien que techniques, reflètent des divergences profondes. Le Hamas perçoit le retrait israélien comme une condition sine qua non pour avancer, tandis qu’Israël lie tout progrès à la libération des otages. Cette situation crée un cercle vicieux où chaque partie attend que l’autre fasse le premier pas.

Le rôle des médiateurs

Le Qatar, les États-Unis et l’Égypte jouent un rôle central dans ces négociations, mais leur tâche est loin d’être aisée. La médiation exige un équilibre délicat : les médiateurs doivent à la fois encourager les concessions et éviter de prendre parti. Or, les récentes déclarations de l’émissaire américain ont jeté un doute sur cette impartialité, du moins aux yeux du Hamas.

Le Hamas appelle les États-Unis à faire pression sur Israël pour débloquer les discussions. Cette demande reflète une frustration croissante face à ce que le mouvement perçoit comme un manque de volonté de la part d’Israël de parvenir à un accord. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou s’agit-il d’une stratégie pour détourner l’attention des propres réticences du Hamas ?

Les implications pour Gaza

L’échec des négociations a des conséquences immédiates pour la population de Gaza, qui continue de vivre sous la menace des violences. Sans trêve, la crise humanitaire dans la région risque de s’aggraver, avec des impacts sur l’accès aux soins, à la nourriture et aux abris. Les otages et les prisonniers, au centre des discussions, restent dans une situation incertaine, prolongeant l’angoisse des familles.

| Enjeu | Position Hamas | Position Israël |

|---|---|---|

| Retrait militaire | Condition essentielle | Non négociable sans garanties |

| Otages/prisonniers | Échange équitable | Priorité à la libération des otages |

| Médiation | Accuse les États-Unis de parti pris | Soutient la position américaine |

Ce tableau résume les divergences fondamentales qui bloquent les négociations. Chaque partie a des priorités claires, mais ces priorités semblent incompatibles à ce stade.

Vers une nouvelle tentative ?

Malgré cet échec, l’espoir d’une trêve n’est pas totalement éteint. Les médiateurs continuent de travailler en coulisses, et la pression internationale pour une résolution pacifique reste forte. Cependant, sans un changement significatif dans les positions des deux parties, il est difficile d’imaginer une percée à court terme.

Le Hamas insiste pour que les médiateurs, en particulier les États-Unis, adoptent une approche plus équilibrée. De son côté, Israël maintient que tout accord doit garantir la sécurité de ses citoyens. Ces exigences, bien que légitimes de part et d’autre, compliquent la recherche d’un terrain d’entente.

Un conflit aux racines profondes

Pour comprendre l’impasse actuelle, il est essentiel de replacer ces négociations dans le contexte plus large du conflit israélo-palestinien. Ce conflit, qui dure depuis des décennies, est marqué par des cycles de violence, des tentatives de paix avortées et une méfiance mutuelle profondément enracinée. Les événements du 7 octobre 2023, qui ont vu des otages être capturés, ont exacerbé les tensions, rendant chaque négociation plus complexe.

Les négociations actuelles ne portent pas seulement sur des questions techniques, comme le retrait des troupes ou l’échange de prisonniers. Elles touchent à des enjeux fondamentaux : la sécurité, la souveraineté et la dignité des deux peuples. Tant que ces questions ne seront pas abordées de manière globale, les chances d’un accord durable resteront minces.

Que peut-on attendre de l’avenir ?

L’échec des pourparlers de Doha est un revers, mais il ne marque pas la fin des efforts diplomatiques. Les médiateurs, conscients des enjeux humanitaires, continueront probablement à chercher des solutions. Cependant, la méfiance croissante entre les parties et les accusations de parti pris risquent de compliquer ces efforts.

Pour les habitants de Gaza, chaque jour sans trêve prolonge une situation déjà intenable. Les otages et leurs familles, de même que les prisonniers palestiniens, restent dans l’attente d’une résolution. La communauté internationale, quant à elle, doit redoubler d’efforts pour encourager un dialogue constructif, loin des accusations et des postures rigides.

L’échec des négociations à Gaza n’est pas seulement une question de désaccords techniques. Il reflète des divergences profondes qui nécessitent une approche nouvelle, basée sur la confiance et le respect mutuel.

En attendant, les regards se tournent vers les prochaines initiatives diplomatiques. La question reste ouverte : une trêve est-elle encore possible, ou sommes-nous condamnés à voir ce cycle de tensions se prolonger ?

Les semaines à venir seront cruciales. Les médiateurs devront faire preuve de créativité et de détermination pour relancer les discussions. Pour l’instant, l’espoir d’une paix durable semble fragile, mais il n’a pas disparu. La résolution de ce conflit demandera du temps, de la patience et, surtout, une volonté sincère de toutes les parties de trouver un compromis.