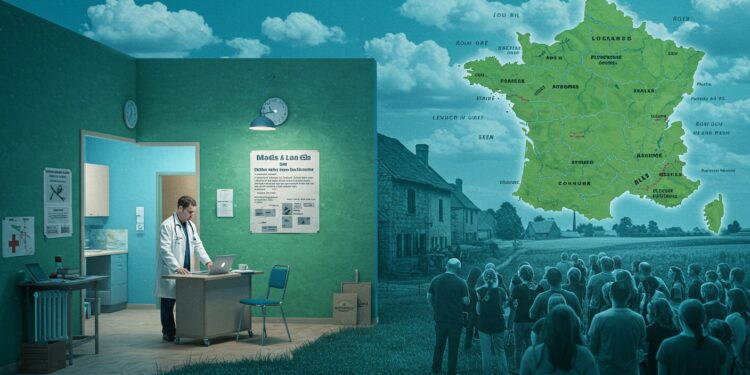

Imaginez vivre dans un village où le cabinet médical le plus proche se trouve à des dizaines de kilomètres, où prendre un rendez-vous devient une odyssée. En France, les déserts médicaux touchent des millions de citoyens, mettant en lumière une fracture territoriale criante. Une récente décision parlementaire pourrait changer la donne, mais à quel prix ? Plongeons dans cette mesure audacieuse qui secoue le monde de la santé.

Une Loi pour Repenser l’Accès aux Soins

Mercredi soir, l’Assemblée nationale a marqué un tournant en adoptant en première lecture une proposition de loi visant à réguler l’installation des médecins. Portée par un groupe de plus de 250 députés, cette initiative transpartisane ambitionne de redistribuer les soignants sur le territoire pour réduire les inégalités d’accès aux soins. Avec 99 voix pour et seulement 9 contre, le texte a suscité un large consensus, malgré l’opposition farouche de la profession médicale et du gouvernement.

Le principe ? Obliger les médecins, qu’ils soient libéraux ou salariés, à obtenir l’accord de l’Agence régionale de santé (ARS) avant de s’installer. Dans les zones en pénurie de praticiens, cet aval serait automatique. Mais dans les territoires déjà bien dotés, un médecin ne pourrait s’établir qu’en remplacement d’un confrère partant. Une mesure qui, selon ses défenseurs, ne toucherait que 13 % du territoire, mais qui soulève des débats passionnés.

« Quand les déserts médicaux avancent, c’est la République qui recule. Ce soir, nous avons remis un peu de République dans notre organisation collective. »

Un député socialiste, rapporteur du texte

Pourquoi Cette Loi Fait-elle Débat ?

Si l’objectif de réduire les déserts médicaux semble fédérateur, les moyens proposés divisent. Pour beaucoup de médecins, cette régulation est perçue comme une atteinte à leur liberté d’installation. Fin avril, étudiants et internes en médecine ont manifesté, dénonçant une mesure qui, selon eux, les pénaliserait sans résoudre la pénurie globale de soignants. Le ministre de la Santé, lui-même ancien cardiologue, a qualifié la mesure de « remède pire que le mal », plaidant pour une augmentation du nombre de médecins formés.

Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2023, près de 6 millions de Français vivaient dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. Certaines régions rurales ou périurbaines peinent à attirer des praticiens, tandis que les grandes métropoles concentrent l’essentiel des cabinets. La régulation proposée s’appuie sur un indicateur territorial, prenant en compte le temps médical disponible par patient et les spécificités démographiques et socio-économiques.

En chiffres :

- 6 millions de Français en zone sous-dotée.

- 13 % du territoire concerné par la régulation.

- 30 % des médecins concentrés dans les grandes villes.

Les Solutions Alternatives en Débat

Face à la fronde, d’autres pistes émergent. Le gouvernement travaille sur un plan imposant aux médecins jusqu’à deux jours de consultations mensuelles dans des zones prioritaires. Une mesure qui, selon ses détracteurs, ne s’attaque pas à la racine du problème : la pénurie structurelle de soignants. Le syndicat Jeunes Médecins souligne également le manque d’attractivité du secteur libéral, plombé par des charges administratives et des revenus parfois incertains.

Une autre proposition, portée par certains sénateurs, vise à supprimer le numerus clausus, ce quota limitant le nombre d’étudiants en médecine. L’idée ? Former plus de médecins pour combler les besoins. Mais cette solution, si elle est séduisante, mettrait des années à produire des effets, les études médicales durant près d’une décennie.

Un Équilibre Entre Régulation et Liberté

Les défenseurs de la loi insistent : réguler l’installation ne signifie pas brider les médecins, mais garantir un accès équitable aux soins. Ils plaident pour une approche combinée, associant régulation, formation accrue et incitations financières pour les zones en déficit. Parmi les mesures complémentaires du texte, on trouve :

- Suppression de la majoration du ticket modérateur pour les patients sans médecin traitant.

- Rétablissement de l’obligation de participer à la permanence des soins.

- Création d’indicateurs territoriaux pour une régulation ciblée.

Ces mesures visent à renforcer le système de santé dans son ensemble, tout en répondant aux besoins immédiats des territoires les plus touchés. Mais elles soulèvent une question fondamentale : peut-on imposer des contraintes aux médecins sans décourager les vocations ?

Le Rôle des Agences Régionales de Santé

Au cœur du dispositif, les Agences régionales de santé (ARS) deviendraient des acteurs clés. Chargées d’évaluer les besoins locaux, elles auraient le pouvoir d’autoriser ou non l’installation des médecins. Cette centralisation inquiète certains, qui craignent une bureaucratie accrue et des décisions déconnectées des réalités de terrain.

Pour éviter cet écueil, le texte prévoit des critères précis, comme le temps médical disponible par patient ou les données démographiques. L’objectif est de rendre la régulation transparente et équitable, tout en laissant une marge de manœuvre aux territoires en pénurie.

Les Défis de la Navette Parlementaire

Adoptée à l’Assemblée, la proposition de loi doit maintenant affronter le Sénat, où son calendrier reste incertain. La chambre haute examine déjà une autre initiative, portée par des sénateurs, qui propose une approche différente : conditionner l’installation dans les zones bien pourvues à un exercice partiel dans les déserts médicaux. Ce télescopage législatif pourrait compliquer l’adoption définitive du texte.

Le calendrier parlementaire, déjà chargé, ajoute une couche d’incertitude. Les discussions pourraient ne reprendre qu’à l’automne, laissant le temps aux opposants de mobiliser davantage. Pourtant, l’urgence est là : chaque année, des milliers de patients renoncent à des soins faute d’accès à un médecin.

Vers une Santé Plus Équitable ?

La lutte contre les déserts médicaux ne se résume pas à une seule loi. Elle exige une vision globale, combinant formation, incitations et meilleure coordination entre acteurs de santé. Si la régulation de l’installation des médecins suscite des crispations, elle ouvre aussi un débat essentiel sur la responsabilité collective face aux inégalités territoriales.

Pour beaucoup, cette mesure est un premier pas vers une santé plus juste, où le code postal ne déterminerait plus l’accès aux soins. Mais pour y parvenir, il faudra convaincre les médecins, rassurer les patients et surmonter les résistances politiques. Une chose est sûre : le chemin sera long, mais l’enjeu en vaut la peine.

Points clés à retenir :

- Une loi adoptée pour réguler l’installation des médecins.

- Opposition des professionnels et du gouvernement.

- Prochaines étapes : navette au Sénat et débats à l’automne.

- Objectif : réduire les inégalités d’accès aux soins.

Et vous, que pensez-vous de cette régulation ? Est-elle la clé pour enrayer les déserts médicaux, ou risque-t-elle d’aggraver les tensions dans le secteur médical ? La santé est un droit, mais comment garantir qu’il s’applique partout ?