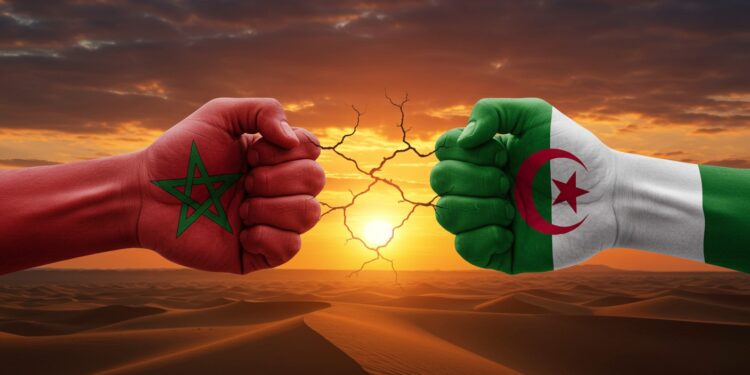

Pourquoi passons-nous autant de temps à nous diviser au lieu de nous unir ? Une phrase récente, attribuée à un humoriste, a relancé le débat sur les tensions entre Marocains et Algériens, pointant du doigt une querelle qui, selon lui, détourne l’attention d’autres enjeux. Cette réflexion, bien que provocatrice, soulève une question essentielle : les rivalités identitaires, souvent exacerbées par des stéréotypes, nous empêchent-elles de construire une société plus solidaire ? Cet article explore les racines de ces tensions, leur impact sur la cohésion sociale et les moyens de dépasser ces divisions pour un avenir commun.

Les Origines des Tensions Maroc-Algérie

Les relations entre le Maroc et l’Algérie sont marquées par une histoire complexe, mêlant rivalités géopolitiques, différends historiques et héritages coloniaux. Depuis l’indépendance des deux nations, des conflits comme celui du Sahara occidental ont cristallisé les tensions. Mais au-delà des gouvernements, ces différends se répercutent dans les interactions quotidiennes, où les stéréotypes mutuels alimentent des préjugés tenaces.

Dans les médias sociaux, les échanges entre Marocains et Algériens oscillent souvent entre humour et hostilité. Des blagues sur les accents, les traditions ou les rivalités sportives peuvent rapidement dégénérer en insultes. Cette dynamique, bien que parfois anodine, reflète une fracture plus profonde : une difficulté à reconnaître les similitudes culturelles et historiques qui unissent les deux peuples.

« Nous partageons la même langue, la même histoire, mais nous nous perdons dans des querelles stériles. »

Un internaute anonyme sur les réseaux sociaux

L’Impact des Stéréotypes sur la Cohésion

Les stéréotypes ne sont pas seulement des mots ; ils façonnent les perceptions et influencent les comportements. Lorsqu’un Marocain ou un Algérien réduit l’autre à une caricature, cela renforce une méfiance mutuelle. Cette division interne affaiblit la capacité des communautés maghrébines à s’unir face à des défis communs, comme les discriminations en Europe ou les enjeux économiques dans la région.

En France, par exemple, les diasporas marocaines et algériennes partagent souvent les mêmes quartiers, les mêmes lieux de culte et les mêmes défis d’intégration. Pourtant, les rivalités importées du Maghreb persistent, parfois amplifiées par des débats médiatiques ou politiques. Ces tensions détournent l’attention de problématiques plus larges, comme la montée des discours xénophobes ou les inégalités sociales.

Point clé : Les rivalités internes empêchent les communautés maghrébines de parler d’une seule voix pour défendre leurs intérêts communs.

Un Débat Polémique : Le Terme “Gwers”

La phrase qui a inspiré cet article fait référence au terme gwers, un mot péjoratif utilisé dans certains contextes pour désigner les Européens ou les “Blancs”. Ce terme, chargé d’une connotation raciale, soulève une question délicate : peut-on parler de racisme dans un sens inversé ? Certains estiment que ce type de discours reflète une frustration légitime face à des siècles de colonialisme et de discriminations. D’autres y voient une forme de racisme anti-blanc, un sujet controversé qui divise profondément.

Le débat sur le racisme anti-blanc est particulièrement vif en France, où des incidents isolés sont parfois médiatisés pour alimenter des discours populistes. Par exemple, des agressions motivées par des préjugés raciaux, comme celle d’un prêtre à Bourg-lès-Valence en 2012 ou d’un jeune à Florence, ont été utilisées pour dénoncer une prétendue montée du racisme anti-européen. Ces cas, bien que réels, sont souvent instrumentalisés pour polariser davantage la société.

« Le racisme, quelle que soit sa cible, divise et affaiblit. Il n’y a pas de hiérarchie dans la souffrance. »

Un sociologue anonyme

Vers une Unité Maghrébine ?

Face à ces divisions, des voix s’élèvent pour promouvoir l’unité maghrébine. Des initiatives culturelles, comme des festivals de musique ou des collaborations artistiques, cherchent à célébrer les points communs entre Marocains, Algériens et autres peuples du Maghreb. Ces efforts rappellent que la richesse culturelle de la région – de la musique raï au couscous partagé – transcende les frontières.

Pourtant, surmonter les rivalités demande plus qu’un simple appel à l’unité. Cela nécessite un travail d’éducation, de dialogue et de reconnaissance des blessures historiques. Les jeunes générations, en particulier dans la diaspora, pourraient jouer un rôle clé en brisant le cycle des préjugés. En ligne, des groupes d’échange émergent pour encourager des discussions constructives, loin des insultes.

- Dialogue interculturel : Créer des espaces pour des discussions ouvertes entre Marocains et Algériens.

- Éducation : Sensibiliser aux similitudes historiques et culturelles du Maghreb.

- Projets communs : Encourager les collaborations artistiques et économiques.

Les Défis de la Diaspora

En Europe, les communautés maghrébines font face à des défis communs : discriminations, précarité économique et stigmatisation. Pourtant, les rivalités internes persistent, souvent amplifiées par des débats sur l’identité ou la religion. Par exemple, les tensions autour de la laïcité en France ou des politiques migratoires divisent parfois plus qu’elles ne rassemblent.

Un exemple frappant est la polémique autour d’un marché à Cannes, où un emplacement a été retiré à un commerçant après l’implication de son fils dans une agression. Ce type d’incident, bien que spécifique, illustre comment des tensions locales peuvent être amplifiées par des débats identitaires. Plutôt que de chercher des solutions collectives, les communautés se retrouvent parfois prises dans des polémiques stériles.

| Défi | Solution possible |

|---|---|

| Préjugés internes | Éducation et dialogue interculturel |

| Stigmatisation externe | Unité pour défendre les droits |

| Instrumentalisation médiatique | Sensibilisation aux biais |

Repenser le Débat sur le Racisme

Le racisme, sous toutes ses formes, reste un obstacle à la cohésion sociale. Qu’il soit dirigé contre les minorités ou perçu comme “anti-blanc”, il divise et alimente les ressentiments. Plutôt que de s’enfermer dans des débats polarisants, il est crucial de reconnaître que la discrimination, quelle que soit sa cible, affaiblit tout le monde.

Des voix comme celle d’un activiste associatif, qui revendique une forme de “militantisme” dans ses propos provocateurs, montrent la complexité du sujet. Ces déclarations, bien que choquantes pour certains, traduisent souvent une colère face à des injustices systémiques. Le défi est de transformer cette colère en dialogue constructif, plutôt que de la laisser alimenter de nouvelles divisions.

« Le racisme n’a pas de couleur. Il divise, point final. »

Un militant anonyme

Un Appel à l’Action

Pour dépasser ces tensions, il faut agir à plusieurs niveaux. D’abord, encourager le dialogue entre les communautés maghrébines, en mettant l’accent sur les points communs plutôt que sur les différences. Ensuite, sensibiliser les jeunes générations à l’histoire partagée du Maghreb, pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de l’unité. Enfin, lutter contre les discours qui instrumentalisent ces divisions pour des agendas politiques.

Le temps passé à s’opposer est, comme le souligne la citation initiale, du temps perdu. En se concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise, les Marocains, les Algériens et l’ensemble des Maghrébins peuvent construire un avenir plus solidaire, enraciné dans une identité commune.

En résumé : Les rivalités entre Marocains et Algériens, amplifiées par les stéréotypes et les débats polarisants, affaiblissent la cohésion maghrébine. En promouvant le dialogue et l’unité, il est possible de surmonter ces divisions pour un avenir commun.

Et si, au lieu de nous perdre dans des querelles, nous décidions de construire ensemble ? Le chemin vers l’unité est long, mais il commence par un premier pas : reconnaître que nos différences sont une force, pas une faiblesse.