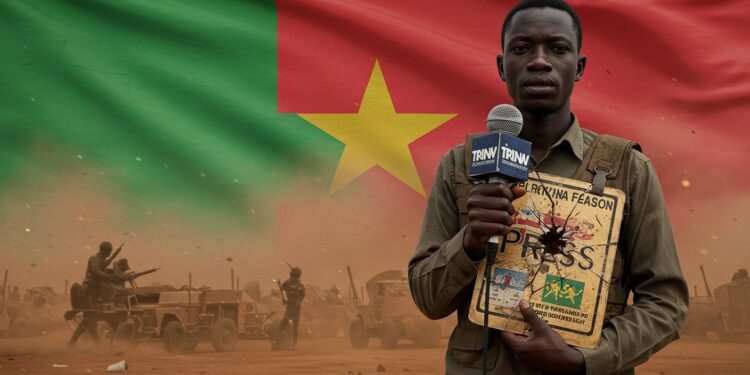

Dans un pays où la lutte contre le terrorisme façonne le quotidien, une question brûle les lèvres : jusqu’où peut-on aller au nom de la sécurité nationale ? Au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir depuis septembre 2022 a suscité l’indignation en réquisitionnant de force des journalistes pour combattre au front, une pratique qui soulève de graves préoccupations sur la liberté de la presse. Récemment, quatre d’entre eux ont été libérés, mais d’autres restent encore dans l’incertitude, pris dans un conflit qui dépasse largement leur mission d’informer.

Une lutte antijihadiste aux méthodes controversées

Depuis le coup d’État de 2022, le Burkina Faso vit sous l’égide d’une junte militaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Confrontée à une menace jihadiste croissante, cette dernière a instauré un décret de mobilisation générale, visant à rallier toutes les forces disponibles pour lutter contre les groupes armés. Si l’objectif affiché est de protéger le territoire, les méthodes employées interrogent. Parmi les cibles de ces réquisitions forcées, des voix critiques, notamment des journalistes, semblent être particulièrement visées.

Le décret, censé répondre à une urgence sécuritaire, est accusé d’être détourné pour museler les opinions dissidentes. Les journalistes, en raison de leur rôle dans la diffusion d’informations, se retrouvent dans le collimateur. Cette situation a transformé la lutte antijihadiste en un outil de répression, où informer devient un acte de courage.

Des libérations qui soulagent, mais des questions en suspens

Le 21 juillet, une lueur d’espoir a émergé avec la libération de deux figures emblématiques du journalisme burkinabè : Guezouma Sanogo, président de l’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB), et Phil Roland Zongo, journaliste à la radio Femina FM. Après quatre mois passés dans la région de Fada N’Gourma, dans l’est du pays, ils ont retrouvé leurs proches à Ouagadougou. Leur calvaire, commencé fin mars, semble enfin terminé.

La réapparition de Guezouma Sanogo et de Phil Roland Zongo met fin au calvaire vécu par les membres de l’Association des journalistes du Burkina. Ils n’auraient jamais dû être réquisitionnés de force.

Sadibou Marong, Reporters sans frontières

Ces libérations font suite à celles de deux autres journalistes, Boukari Ouoba et Luc Pagbelguem, survenues quelques jours plus tôt. Cependant, la joie de ces retrouvailles est teintée d’inquiétude : au moins deux autres journalistes restent encore mobilisés sur le front, leur sort restant incertain.

Une répression ciblée contre la presse

Les cas de Sanogo, Zongo, Ouoba et Pagbelguem ne sont pas isolés. Ces journalistes ont un point commun : ils ont publiquement dénoncé les dérives du pouvoir. Lors d’un congrès de l’AJB, Sanogo avait critiqué la transformation des médias publics en outils de propagande, tandis que Zongo avait exigé la libération de ses confrères enlevés. Ces prises de position semblent avoir motivé leur réquisition, une pratique qui s’apparente à une punition déguisée.

Le cas de Luc Pagbelguem illustre également cette logique répressive. Ce journaliste avait réalisé un reportage mettant en lumière les atteintes à la liberté d’expression orchestrées par la junte. Quelques jours plus tard, il était enlevé, tout comme Ouoba, vice-président de l’AJB, qui avait tenu des propos similaires. Ces arrestations en chaîne soulignent une volonté claire de faire taire les voix critiques.

Quand informer devient un crime, que reste-t-il de la démocratie ?

Un contexte plus large de répression

La réquisition de journalistes n’est que la partie visible d’un phénomène plus vaste. Des dizaines d’officiers militaires, y compris des figures de haut rang comme l’ancien chef d’état-major de la gendarmerie, Evrard Somda, ont été arrêtés sous des accusations de complot ou de tentative de déstabilisation. Ces arrestations, souvent floues dans leurs justifications, renforcent l’impression d’un pouvoir qui cherche à consolider son autorité par la peur.

Dans ce climat, la liberté de la presse devient un luxe. Les médias, qu’ils soient publics ou privés, subissent une pression constante pour se conformer à la ligne officielle. Les journalistes qui osent s’écarter de ce cadre s’exposent à des représailles, qu’il s’agisse d’arrestations, de réquisitions forcées ou de disparitions.

Les enjeux pour la liberté de la presse

La situation au Burkina Faso pose une question fondamentale : comment concilier sécurité nationale et respect des droits fondamentaux ? La lutte contre le jihadisme, bien que légitime, ne peut justifier la mise en danger de ceux qui informent la population. Les journalistes jouent un rôle crucial dans la transparence et la démocratie, et leur répression fragilise l’ensemble de la société.

Pour mieux comprendre l’impact de ces réquisitions, voici un résumé des conséquences majeures :

- Menace sur la liberté d’expression : Les journalistes réquisitionnés sont réduits au silence, limitant le débat public.

- Climat de peur : Les arrestations ciblées dissuadent les professionnels des médias de s’exprimer librement.

- Perte de confiance : La transformation des médias en outils de propagande érode la crédibilité de l’information.

- Impact humain : Les familles des journalistes vivent dans l’angoisse, ignorant souvent le sort de leurs proches.

Un appel à la transparence

Face à cette crise, des organisations comme Reporters sans frontières appellent les autorités burkinabè à faire toute la lumière sur le sort des journalistes encore mobilisés. La communauté internationale, de son côté, observe avec inquiétude l’évolution de la situation. La libération récente de quatre journalistes est un pas dans la bonne direction, mais elle ne suffit pas à dissiper les craintes.

Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. La lutte contre le terrorisme ne peut se faire au détriment des droits fondamentaux. Sans une presse libre, le pays risque de s’enfoncer dans un cycle de silence et d’opacité, où la vérité devient la première victime.

| Événement | Date | Détails |

|---|---|---|

| Arrestation de Sanogo et Ouoba | 24 mars | Critique des médias publics et des réquisitions forcées. |

| Arrestation de Zongo | 23 mars | Demande de libération des journalistes enlevés. |

| Libération de Ouoba et Pagbelguem | Semaine dernière | Retour à Ouagadougou après des mois au front. |

| Libération de Sanogo et Zongo | 21 juillet | Fin de quatre mois de réquisition forcée. |

Le sort des journalistes restants, toujours mobilisés, reste un mystère. Leur libération, ainsi que des explications claires de la part des autorités, sont essentielles pour restaurer un semblant de confiance. La presse, en tant que pilier de la démocratie, ne peut être sacrifiée au nom de la sécurité.

Un combat pour la vérité

Les journalistes burkinabè, en dépit des risques, continuent de porter la voix du peuple. Leur courage face à la répression est un rappel de l’importance de la liberté de la presse. Chaque article, chaque reportage, chaque mot prononcé est un acte de résistance contre l’oppression.

Pour que le Burkina Faso retrouve un équilibre entre sécurité et liberté, il est impératif que les autorités cessent d’utiliser la lutte antijihadiste comme un prétexte pour réduire au silence ceux qui informent. La vérité, bien que parfois inconfortable, est le seul chemin vers une société plus juste.

La liberté de la presse est le socle d’une démocratie vivante. Sans elle, le silence gagne.

En attendant, le monde observe, et les Burkinabè espèrent. La libération des quatre journalistes est une victoire, mais le combat pour la vérité est loin d’être terminé. La lumière doit être faite sur ceux qui restent au front, et la liberté de la presse doit être protégée à tout prix.