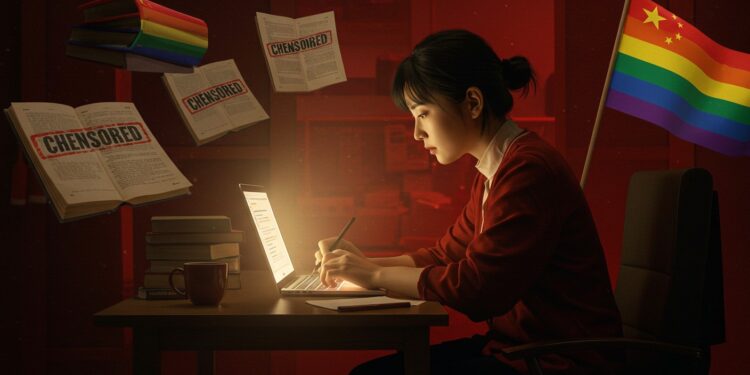

Dans un monde où la plume peut devenir une arme, un genre littéraire particulier fait trembler les autorités chinoises : le boys’ love. Ces récits, mêlant romance et érotisme entre personnages masculins, écrits majoritairement par des femmes pour un public féminin, suscitent à la fois fascination et controverse. En Asie, et particulièrement en Chine, ce phénomène éditorial connaît un succès fulgurant, mais il se heurte à une répression croissante de la part d’un gouvernement déterminé à contrôler toute forme d’expression jugée subversive. Pourquoi ces histoires d’amour, souvent anodines en apparence, provoquent-elles une telle réaction ?

Un Genre Littéraire sous Surveillance

Le boys’ love, ou BL, est bien plus qu’un simple genre littéraire. Né dans les mangas japonais des années 1960, il s’est répandu à travers l’Asie, devenant un espace d’expression unique pour des thématiques souvent taboues, comme l’homosexualité et les rôles de genre. En Chine, où l’homosexualité reste un sujet sensible malgré sa dépénalisation en 1997, ces récits offrent une rare fenêtre sur des identités marginalisées. Cependant, cette liberté narrative est aujourd’hui menacée par une vague de censure sans précédent.

Les autrices, souvent des femmes hétérosexuelles, utilisent le BL pour explorer des dynamiques complexes, défiant les normes patriarcales. Une écrivaine de 22 ans, connue sous le pseudonyme de Miu Miu, explique :

« C’est une manière de résister à la domination masculine. »

Miu Miu, autrice de boys’ love

Ce genre permet de réimaginer les relations hommes-femmes, mais aussi de donner une voix aux personnes LGBT+ dans un pays où leur visibilité reste limitée.

Une Répression Policière Ciblée

Depuis plusieurs mois, la police chinoise, notamment dans la ville de Lanzhou, intensifie ses efforts pour réprimer les autrices de boys’ love. Des dizaines de femmes, publiant souvent sur des plateformes comme Haitang Literature City, ont été arrêtées. La législation chinoise interdit la diffusion de contenus jugés « obscènes », une définition vague qui laisse une large marge d’interprétation aux autorités. Les sanctions peuvent être lourdes : jusqu’à dix ans de prison pour des œuvres dépassant 10 000 vues ou rapportant plus de 50 000 yuans (environ 5 965 euros).

Les autrices visées sont souvent des écrivaines non professionnelles, gagnant parfois des sommes dérisoires. Une autrice, qui a requis l’anonymat, s’indigne sur les réseaux sociaux :

« Ils vont vraiment me condamner à trois ou cinq ans de prison ? Ils savent ce que ça représente, trois ou cinq ans dans une vie ? »

Autrice anonyme sur Weibo

Cette répression ne se limite pas aux frontières locales. Des officiers de police n’hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour interroger des autrices, comme ce fut le cas pour une écrivaine de la côte est, interrogée par un policier de Lanzhou, à 2 000 kilomètres de chez elle.

Une Loi Vague, des Conséquences Concrètes

En théorie, la législation chinoise exempte les œuvres artistiques de ces sanctions. En pratique, la police jouit d’une grande liberté pour appliquer la loi comme bon lui semble. Un avocat, défendant une autrice poursuivie, critique ces pratiques :

« Les critères sont obsolètes. La société chinoise n’a plus le même rapport au sexe qu’il y a 30 ou 40 ans. »

Avocat anonyme

Cette ambiguïté légale permet aux autorités de cibler des œuvres qui, bien que populaires, remettent en question les normes sociales. Les autrices, souvent jeunes, se retrouvent dans des situations kafkaïennes : certaines doivent « rendre » leurs revenus, même minimes, pour espérer une peine réduite. Une écrivaine de 20 ans, ayant gagné environ 2 500 euros, a ainsi dû voyager de Chongqing à Lanzhou pour répondre à une convocation.

| Aspect | Détails |

|---|---|

| Loi chinoise | Interdiction de diffuser du contenu « obscène » |

| Sanctions | Jusqu’à 10 ans de prison pour plus de 10 000 vues ou 5 965 € de revenus |

| Cibles | Autrices non professionnelles, souvent jeunes |

Un Contexte de Censure Élargi

Cette vague de répression s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle de l’expression publique en Chine, particulièrement sous la présidence de Xi Jinping. Les droits des personnes LGBT+ sont sous pression : bien que l’homosexualité ne soit plus illégale, le mariage entre personnes de même sexe reste interdit, et les discriminations persistent. Les adaptations télévisées de boys’ love, autrefois populaires, sont désormais expurgées de toute référence explicite à l’homosexualité, les relations amoureuses étant réduites à de simples amitiés.

Un cas emblématique est celui de l’autrice Tianyi, condamnée en 2018 à plus de dix ans de prison pour un roman homo-érotique ayant généré environ 18 000 euros de revenus. Cette affaire a marqué un tournant, envoyant un message clair aux créateurs : la liberté d’expression a un prix.

Un Impact sur la Liberté Créative

La censure du boys’ love ne se limite pas à la sphère littéraire. Elle touche à la liberté individuelle de lire et d’écrire, même dans l’intimité de son foyer. Liang Ge, maître de conférences à l’University College de Londres, résume cette situation :

« Il ne s’agit plus de poster quelque chose sur un réseau social, mais cela touche désormais à ce qu’on lit, seul, chez soi, dans sa vie privée. »

Liang Ge, universitaire

Face à cette répression, de nombreux utilisateurs de plateformes comme Haitang ont supprimé leurs comptes par peur des représailles. Pourtant, certaines autrices, comme Miu Miu, refusent de baisser les bras. Elle confie :

« L’éducation sexuelle est devenue tabou, mais ce mouvement est peut-être aussi le signe d’un réveil collectif. »

Miu Miu, autrice

Un Genre aux Racines Profondes

Le boys’ love tire ses origines des mangas japonais, où il est apparu comme une sous-catégorie du shōnen-ai. Depuis, il a évolué pour devenir un genre à part entière, mêlant romance, drame et parfois érotisme. En Chine, il a trouvé un écho particulier auprès des lectrices, qui y voient une manière d’explorer des relations égalitaires, loin des stéréotypes de genre traditionnels.

Ce succès s’explique aussi par la rareté des espaces d’expression pour les personnes LGBT+. Dans un pays où la visibilité de ces communautés est limitée, le BL offre une échappatoire, un moyen de rêver à des relations libres de jugements. Mais cette liberté a un coût, et les autrices en paient le prix fort.

Vers un Réveil Collectif ?

La répression du boys’ love soulève des questions fondamentales sur la liberté d’expression et les droits des minorités en Chine. Alors que les autrices continuent de créer sous la menace, leurs récits deviennent un acte de résistance. Voici les principaux enjeux soulevés par cette situation :

- Censure culturelle : La vague de répression reflète un contrôle accru sur les contenus jugés non conformes aux valeurs officielles.

- Droits des femmes : Les autrices, majoritairement des femmes, sont ciblées pour leurs écrits, remettant en question leur liberté créative.

- Visibilité LGBT+ : Le BL reste l’un des rares espaces où les thématiques queer sont explorées, malgré les restrictions.

- Abus de pouvoir : Les pratiques policières, comme les convocations à des milliers de kilomètres, soulignent un système arbitraire.

Pour beaucoup, cette répression est le symptôme d’un malaise plus large : une société où l’espace pour s’exprimer librement se réduit. Pourtant, les autrices et leurs lecteurs continuent de défendre cet espace, même au prix de lourdes conséquences. Le boys’ love, loin d’être un simple divertissement, devient un symbole de lutte pour la liberté et l’égalité.

Alors que la censure s’intensifie, une question demeure : jusqu’où ira cette répression, et les autrices trouveront-elles un moyen de contourner ces obstacles ? L’avenir du boys’ love en Chine reste incertain, mais son impact culturel, lui, est indéniable.