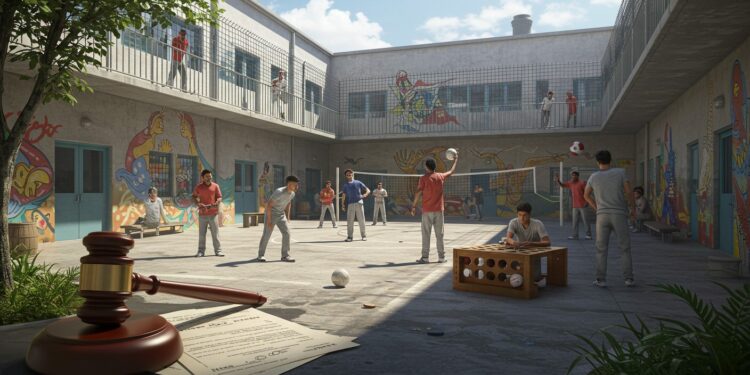

Imaginez une cour de prison où le silence est brisé par des rires, des jeux de cartes, ou un match de foot improvisé. Longtemps perçues comme des moments d’humanité dans un univers austère, ces activités ludiques ont récemment été au cœur d’un débat juridique majeur. Une décision ministérielle avait tenté de les interdire, arguant qu’elles pouvaient nuire à l’ordre public ou manquer de respect aux victimes. Mais ce 19 mai 2025, une ordonnance retentissante a tout changé, redonnant espoir aux détenus et aux défenseurs des droits humains.

Un Coup de Tonnerre Judiciaire

La plus haute juridiction administrative a tranché : l’interdiction générale des activités ludiques en prison est illégale. Cette décision, qui s’appuie sur le code pénitentiaire, marque un revers pour une politique pénitentiaire restrictive. Mais pourquoi cette interdiction avait-elle été mise en place, et quelles sont les implications de son annulation ? Pour comprendre, il faut plonger dans les méandres du système carcéral et des tensions qui l’animent.

Pourquoi Interdire les Activités Ludiques ?

L’interdiction des activités ludiques découlait d’une volonté de renforcer la discipline dans les prisons. Les autorités estimaient que certains jeux ou loisirs pouvaient être perçus comme provocants ou manquer de respect envers les victimes des crimes commis. Par exemple, un tournoi de football ou une soirée jeux de société pourraient, selon cette logique, donner l’impression que les détenus mènent une vie insouciante, loin de la gravité de leurs actes.

Cette mesure s’inscrivait dans un contexte plus large de durcissement des conditions de détention. Depuis plusieurs années, les débats sur la réinsertion et la sécurité dans les prisons opposent ceux qui prônent une approche punitive à ceux qui défendent une vision plus humaniste. Mais en interdisant les activités ludiques, les autorités ont-elles outrepassé leurs droits ?

Les activités ludiques ne sont pas un luxe, mais un outil essentiel pour la réinsertion et le maintien de la dignité humaine.

Un défenseur des droits des détenus

Le Rôle Clé du Code Pénitentiaire

Le code pénitentiaire est au cœur de cette affaire. Ce texte, qui régit la vie en détention, stipule que les détenus ont droit à des activités favorisant leur réinsertion sociale. Cela inclut non seulement l’accès à l’éducation et au travail, mais aussi à des moments de détente. Les activités ludiques, qu’il s’agisse de sports, de jeux de société ou d’ateliers créatifs, permettent de réduire les tensions, de renforcer les liens sociaux et de préparer les détenus à une vie après la prison.

En s’appuyant sur ce texte, la juridiction administrative a jugé que l’interdiction générale des activités ludiques était contraire à la loi. Cependant, elle a précisé que des restrictions peuvent être appliquées dans des cas spécifiques, notamment si une activité est jugée provocante ou irrespectueuse envers les victimes. Cette nuance montre la complexité de trouver un équilibre entre discipline et humanité.

Les faits en bref :

- Date : 19 mai 2025

- Décision : Annulation de l’interdiction des activités ludiques

- Motif : Non-conformité avec le code pénitentiaire

- Impact : Rétablissement des droits des détenus

Quel Impact pour les Détenus ?

L’annulation de cette interdiction est une victoire pour les détenus, mais aussi pour les associations qui militent pour des conditions de détention plus humaines. Les activités ludiques ne sont pas de simples passe-temps : elles jouent un rôle crucial dans la santé mentale des détenus. Dans un environnement souvent marqué par l’isolement et la violence, ces moments de loisir permettent de briser la monotonie et de réduire le stress.

Des études montrent que les programmes récréatifs en prison diminuent les comportements agressifs et favorisent la réhabilitation. Par exemple, un atelier de théâtre ou un tournoi sportif peut aider un détenu à développer des compétences sociales, comme le travail en équipe ou la gestion des émotions. En supprimant ces opportunités, l’interdiction risquait d’aggraver les tensions et de compromettre les efforts de réinsertion.

Un Débat Plus Large sur la Prison

Cette décision dépasse le simple cadre des activités ludiques. Elle soulève des questions fondamentales sur la finalité de la prison : doit-elle punir ou réhabiliter ? Dans de nombreux pays, comme la Norvège, les prisons misent sur la réinsertion, avec des établissements conçus pour ressembler à des communautés plutôt qu’à des lieux de privation. Les résultats sont probants : les taux de récidive y sont parmi les plus bas au monde.

En France, le système carcéral est souvent critiqué pour ses conditions difficiles, avec des prisons surpeuplées et des moyens limités pour les programmes de réinsertion. La décision de la juridiction administrative pourrait pousser les autorités à revoir leur approche, en mettant l’accent sur des mesures qui favorisent la dignité et la réhabilitation.

| Pays | Taux de récidive | Approche pénitentiaire |

|---|---|---|

| Norvège | 20 % | Réinsertion, conditions humaines |

| France | 60 % | Punitive, surpopulation |

Les Défis à Venir

Même si cette décision est une avancée, elle ne résout pas tous les problèmes du système carcéral. Les prisons françaises restent confrontées à des défis majeurs, comme la surpopulation, le manque de personnel et les infrastructures vétustes. De plus, la mise en œuvre de programmes ludiques ou éducatifs nécessite des moyens financiers et humains que beaucoup d’établissements n’ont pas.

Les autorités devront également clarifier ce qui constitue une activité provocante. Sans lignes directrices claires, les directeurs de prison pourraient interpréter la décision de manière restrictive, limitant ainsi son impact. Enfin, il sera crucial de communiquer sur cette mesure pour éviter les malentendus auprès du public, qui pourrait percevoir les activités ludiques comme un privilège indu.

Vers une Prison Plus Humaine ?

La décision de la juridiction administrative est une lueur d’espoir pour ceux qui croient en une prison plus humaine. Elle rappelle que la justice ne se limite pas à punir, mais doit aussi offrir une chance de rédemption. En redonnant aux détenus le droit de jouer, de rire et de se reconnecter à leur humanité, cette ordonnance pourrait marquer le début d’une réflexion plus large sur la finalité de la détention.

Mais pour que ce changement soit durable, il faudra aller au-delà des activités ludiques. Investir dans l’éducation, la formation professionnelle et le soutien psychologique sera essentiel pour réduire la récidive et aider les détenus à se réintégrer. La société tout entière a un rôle à jouer pour accompagner ce virage.

Ce qu’il faut retenir :

- L’interdiction des activités ludiques en prison est annulée.

- Le code pénitentiaire garantit des droits aux détenus.

- Les activités ludiques favorisent la réinsertion et la santé mentale.

- La décision ouvre un débat sur la finalité de la prison.

En définitive, cette affaire montre que même dans les lieux les plus sombres, un peu d’humanité peut faire la différence. Les jeux, les rires et les moments de partage ne sont pas des luxes, mais des ponts vers une vie meilleure. Reste à savoir si cette décision sera un simple sursaut ou le début d’une réforme profonde du système carcéral.