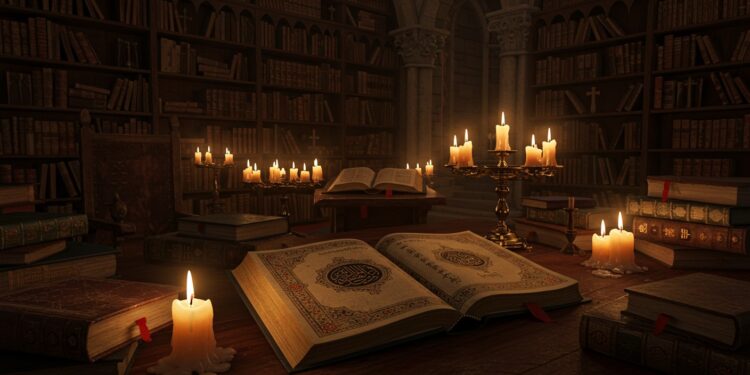

Imaginez un moine du XIIe siècle, penché sur un manuscrit dans une abbaye isolée, traduisant un texte qui allait secouer les fondations de l’Europe : le Coran. Ce n’est pas une fiction, mais une réalité historique que le projet « Coran Européen » ambitionne de révéler. Depuis 2019, une équipe d’historiens explore l’impact inattendu de ce texte sacré sur la culture et la religion européennes entre 1150 et 1850. Financé à hauteur de près de 10 millions d’euros par l’Union européenne, ce programme bouscule les idées reçues et invite à repenser l’histoire d’une Europe souvent perçue comme exclusivement chrétienne. Plongeons dans cette aventure intellectuelle qui redessine notre passé.

Une Nouvelle Lecture de l’Histoire Européenne

Le projet, connu sous le nom d’EuQu (European Qur’an), réunit une trentaine de chercheurs issus d’universités prestigieuses en Espagne, Italie, France, Danemark, Hongrie et Pays-Bas. Leur mission ? Étudier comment le Coran, loin d’être un simple texte religieux de l’islam, a influencé les débats théologiques, philosophiques et culturels en Europe pendant sept siècles. Loin des clichés, les chercheurs affirment que ce texte a joué un rôle clé dans la formation de l’identité européenne, marquée par une diversité religieuse bien plus complexe qu’on ne le pense.

Ce n’est pas une réécriture de l’histoire pour répondre à des agendas contemporains, mais une démarche scientifique rigoureuse. Les chercheurs s’appuient sur des archives, des traductions anciennes et des textes oubliés pour démontrer que le Coran n’était pas seulement un objet de rejet, mais aussi une source d’inspiration et de réflexion. Cette approche, soutenue par une bourse de 9,8 millions d’euros du Conseil européen de la recherche, vise à combler un vide dans notre compréhension du passé.

Les Origines du Projet : Une Provocation Calculée

L’idée d’un « Coran européen » peut sembler audacieuse, voire provocatrice. L’un des codirecteurs du projet, un historien nantais, l’admet volontiers : parler d’un tel concept, c’est défier les perceptions traditionnelles. Pourtant, cette provocation est ancrée dans une réalité historique. Dès le XIIe siècle, le Coran commence à circuler en Europe sous forme de traductions latines, souvent réalisées par des clercs chrétiens. Ces premières versions, comme celle commandée en 1143 par Pierre le Vénérable, n’étaient pas destinées à célébrer l’islam, mais à mieux le comprendre pour le contrer.

« Parler de Coran européen, c’est un peu une provocation, mais c’est une provocation nécessaire pour comprendre notre passé. »

Historien, codirecteur du projet

Cette démarche n’était pas dénuée d’ambivalence. Si certains utilisaient le Coran pour nourrir des polémiques anti-islamiques, d’autres, comme le savant catholique Guillaume Postel au XVIe siècle, y voyaient des parallèles avec des idées protestantes. Cette dualité – entre rejet et fascination – est au cœur de l’enquête d’EuQu.

Le Coran : Un Moteur Intellectuel Méconnu

Loin d’être un texte marginal, le Coran devient, dès le Moyen Âge, un outil intellectuel. Les traductions, bien que souvent imparfaites, permettent aux érudits européens de confronter leurs propres croyances à celles de l’islam. Au XVIe siècle, Martin Luther, figure centrale de la Réforme, préface une nouvelle traduction du Coran. Son but ? Utiliser le texte pour critiquer à la fois l’islam et le pape, qu’il accuse de despotisme. Ce paradoxe illustre la manière dont le Coran devient un miroir des tensions religieuses européennes.

Les chercheurs d’EuQu explorent également comment le Coran a influencé la littérature, la philosophie et même l’art. Des manuscrits enluminés aux débats théologiques, le texte sacré laisse des traces subtiles mais indéniables. Par exemple, certains poètes médiévaux s’inspirent de motifs coraniques pour enrichir leurs œuvres, tandis que des penseurs comme Leibniz s’intéressent à l’islam pour nourrir leurs réflexions sur l’universalité de la foi.

Le Coran, bien plus qu’un texte religieux, a servi de catalyseur pour des débats qui ont façonné l’Europe.

Un Financement Controversé ?

Le budget de près de 10 millions d’euros alloué au projet a suscité des débats. Certains critiques estiment que ce montant, financé par le budget de l’Union européenne, reflète des priorités idéologiques plutôt que scientifiques. Pourtant, le Conseil européen de la recherche insiste : l’excellence scientifique est le seul critère d’évaluation. Le financement, selon l’organisme, est standard pour un projet de cette envergure, qui inclut des doctorants, des expositions internationales et la publication d’un livre collectif prévu pour avril 2025.

Le projet a déjà donné lieu à des expositions à Tunis et Vienne, avec une prochaine prévue à Nantes. Ces initiatives visent à rendre les résultats accessibles au grand public, tout en suscitant un dialogue sur la place de l’islam dans l’histoire européenne. Mais cette ambition ne fait pas l’unanimité. Des voix, notamment dans les milieux conservateurs, accusent le projet de chercher à réécrire l’histoire pour promouvoir une vision multiculturaliste.

Les Enjeux d’une Histoire Inclusive

Pourquoi ce projet est-il si important aujourd’hui ? Pour les chercheurs, il s’agit de montrer que l’Europe n’a jamais été un monolithe chrétien. L’histoire du continent est marquée par des échanges constants avec l’islam, que ce soit à travers les croisades, les contacts en Andalousie ou les relations avec l’Empire ottoman. En mettant en lumière ces interactions, EuQu veut déconstruire les récits simplistes qui opposent l’Europe à l’islam.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte contemporain où les questions d’identité et de diversité sont au cœur des débats. En montrant que le Coran a influencé l’Europe bien avant les migrations modernes, les chercheurs espèrent apaiser les tensions et favoriser une vision plus nuancée du passé. Mais cette ambition soulève aussi des questions : jusqu’où peut-on réinterpréter l’histoire sans tomber dans l’anachronisme ?

Les Résultats Attendus : Un Livre et des Expositions

Le projet, qui s’achèvera en mars 2026, promet des résultats concrets. Un livre collectif, prévu pour le 30 avril 2025, réunira les conclusions des chercheurs. Ce volume explorera les multiples facettes de l’influence du Coran, des traductions médiévales aux débats philosophiques des Lumières. En parallèle, les expositions itinérantes continueront de présenter des manuscrits, des artefacts et des analyses historiques au grand public.

Pour mieux comprendre l’ampleur du projet, voici un aperçu de ses principaux axes :

- Analyse des traductions : Étude des premières versions latines et de leur impact sur les débats théologiques.

- Influence culturelle : Exploration des traces du Coran dans la littérature, l’art et la philosophie.

- Dialogue interreligieux : Mise en lumière des échanges entre chrétiens, musulmans et juifs en Europe.

- Accessibilité : Organisation d’expositions et publication de travaux pour le grand public.

Un Défi pour l’Avenir

Le projet « Coran Européen » ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. En explorant le passé, il pose des questions essentielles sur l’avenir de l’Europe. Comment construire une identité commune dans un continent marqué par la diversité ? Comment dépasser les clivages religieux et culturels ? Les réponses ne sont pas simples, mais les chercheurs d’EuQu offrent une piste : comprendre notre histoire dans toute sa complexité.

Ce travail, bien que controversé, rappelle une vérité fondamentale : l’histoire n’est jamais figée. Chaque découverte, chaque manuscrit redécouvert, chaque débat rouvert nous pousse à revoir nos certitudes. Le Coran, texte sacré pour des millions de croyants, a aussi été un acteur inattendu de l’histoire européenne. En le reconnaissant, nous ne trahissons pas notre passé, mais nous l’enrichissons.

Et si l’histoire de l’Europe était bien plus diverse qu’on ne le pense ?

En conclusion, le projet « Coran Européen » est bien plus qu’une étude académique. C’est une invitation à repenser notre passé, à questionner nos préjugés et à embrasser la richesse d’une histoire plurielle. Alors que le livre et les expositions approchent, une question demeure : sommes-nous prêts à accepter une Europe où le Coran a joué un rôle ?