Imaginez un instant : avoir 20 ans, être arraché à votre quotidien, envoyé loin de chez vous dans un pays inconnu, forcé de travailler sous la menace, et voir, des décennies plus tard, votre histoire presque effacée des mémoires. C’est l’écho d’une vie bouleversée qui résonne aujourd’hui dans une salle de tribunal. À 102 ans, un homme, ancien ouvrier réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale, défie l’État français pour obtenir réparation. Son combat ne parle pas seulement de lui, mais de milliers d’autres, ces « victimes oubliées » d’un passé que beaucoup préfèrent laisser dans l’ombre.

Un Procès pour l’Histoire et la Mémoire

Ce procès, porté par un centenaire au parcours hors du commun, dépasse les simples chiffres d’une indemnisation. D’après une source proche, il s’agit avant tout de raviver une mémoire collective. À l’âge où la plupart se retirent du monde, cet homme, qui a jadis porté la flamme olympique dans le sud-est de la France, choisit de témoigner. « C’est pour l’histoire », aurait-il confié, une phrase qui porte le poids de ses 102 années de vie et de lutte.

Retour sur une jeunesse volée

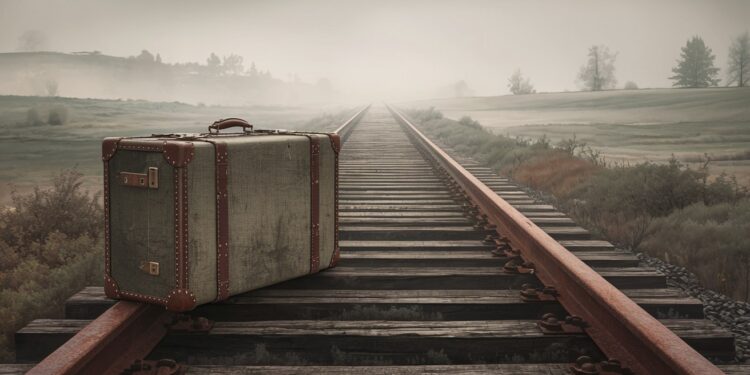

À l’aube de ses 20 ans, ce jeune plombier voit son destin basculer. Nous sommes en 1943, en pleine guerre, sous le régime de Vichy. Le **Service du travail obligatoire (STO)**, instauré pour répondre aux besoins de l’Allemagne nazie, le réquisitionne. Sans choix, il monte dans un train, direction une ville industrielle de l’ouest allemand. Là-bas, il n’est plus un homme libre, mais une pièce d’une machine de guerre qu’il ne soutient pas.

Ses journées ? Charger des wagons de charbon dans un camp, sous un ciel lourd de menace. Les bombardements alliés rythment son quotidien, laissant des cicatrices physiques – une blessure au bras – et des souvenirs indélébiles. « J’ai vu un camarade mourir juste à côté de moi », aurait-il raconté, une image qui hante encore ses nuits, même après tant d’années.

Une réparation symbolique

Aujourd’hui, cet homme ne demande pas seulement une somme – 43 200 euros, soit 10 euros par heure pour deux années de labeur forcé entre mars 1943 et avril 1945. Ce qu’il cherche, c’est une reconnaissance. Une indemnisation, oui, mais surtout un geste officiel pour dire : « Vous n’êtes pas oubliés. » Car, comme il le souligne lui-même, ces victimes du STO restent dans l’ombre, loin des projecteurs réservés à d’autres héros ou martyrs de la guerre.

Nous sommes des victimes oubliées.

– Témoignage poignant d’un centenaire déterminé

Ce montant, calculé avec précision, représente bien plus qu’une compensation financière. C’est une façon de chiffrer l’injustice, de donner une valeur tangible à des années de jeunesse arrachées. Mais face à lui, l’État oppose une barrière juridique : la prescription.

Un mur juridique face à une cause humaine

Le débat au tribunal est tranchant. D’un côté, une rapporteure publique reconnaît que cet exil forcé a été orchestré par l’État français de l’époque. De l’autre, elle argue que la loi actuelle ne considère pas ces travailleurs forcés comme des « déportés ». Ils sont classés parmi les **victimes civiles de guerre**, avec des droits limités : une pension, des avantages sociaux, une indemnité forfaitaire. Pas assez, selon le plaignant et son avocat.

La réponse officielle ? Une recommandation de rejet, basée sur un argument légal : les faits sont trop anciens, prescrits. Pourtant, cette explication ne convainc pas tout le monde. Car derrière les textes froids du droit, il y a une histoire humaine, celle d’un homme qui, à 102 ans, refuse de se taire.

Un avocat qui invoque l’imprescriptible

L’avocat du plaignant, lors de sa plaidoirie, frappe fort. Il parle de **déportation**, de réduction en esclavage, des termes lourds qui renvoient à des **crimes contre l’humanité**. Selon lui, ces actes, orchestrés par le régime collaborationniste de Vichy, ne peuvent être effacés par le temps. « Ils sont imprescriptibles », martèle-t-il, s’appuyant sur des conventions internationales et nationales pour défendre son client.

Cette ligne de défense soulève une question brûlante : peut-on vraiment mettre une date de péremption sur une telle injustice ? Pour l’avocat, la réponse est claire : non. Et pourtant, le verdict reste en suspens, attendu pour le 18 mars prochain.

Les oubliés du STO : qui sont-ils ?

Le STO, instauré en 1942, a envoyé environ 600 000 Français travailler en Allemagne nazie. Ces hommes et femmes, souvent jeunes, ont été réquisitionnés pour soutenir l’effort de guerre d’un régime qu’ils n’avaient pas choisi. Contrairement aux déportés des camps de concentration, leur sort reste peu évoqué. Pourquoi ? Peut-être parce que leur histoire est moins spectaculaire, plus diffuse, noyée dans les rouages d’une bureaucratie guerrière.

- Âge moyen des réquisitionnés : entre 20 et 30 ans.

- Conditions de travail : harassantes, sous surveillance constante.

- Retour en France : souvent sans reconnaissance ni soutien.

Ces « oubliés » n’ont pas de statues, peu de plaques commémoratives. Leur combat, porté aujourd’hui par ce centenaire, pourrait changer la donne. Ou du moins, rallumer une lumière sur cette page sombre.

Un combat qui dépasse un homme

Ce procès, au-delà de l’individu, interroge notre rapport au passé. Que doit-on aux survivants d’une histoire aussi complexe ? Comment réparer des décennies après, quand les témoins se font rares ? Ce centenaire, avec sa canne et sa détermination, incarne une voix qui refuse de s’éteindre. Il parle pour lui, mais aussi pour ceux qui ne peuvent plus le faire.

Son témoignage, brut et sincère, rappelle une époque où la France elle-même était fracturée. Vichy, l’Occupation, les choix impossibles : autant de fantômes qui resurgissent dans ce tribunal. Et si la justice lui donnait raison, ce serait un précédent. Une brèche dans le mur du silence.

Et si la justice tardive triomphait ?

Le délibéré approche, et avec lui, une possible onde de choc. Si la demande de cet homme est acceptée, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres réclamations. Des familles, des descendants, des historiens : tous pourraient se tourner vers ce cas pour exiger une relecture de l’histoire. Mais si elle est rejetée, que restera-t-il de ce combat ? Une voix dans le vent, ou un appel à ne pas oublier ?

| Période | Événement | Conséquence |

| Mars 1943 | Réquisition STO | Départ forcé en Allemagne |

| 1943-1945 | Travail forcé | Blessure et traumatismes |

| 2025 | Procès | En attente de verdict |

Ce tableau, simple mais évocateur, retrace un parcours marqué par la contrainte et la résilience. Chaque ligne est une étape d’une vie bouleversée, et la dernière, encore en suspens, pourrait écrire une nouvelle page de justice.

Une leçon pour demain

Quoi qu’il arrive le 18 mars, ce centenaire aura réussi une chose : nous faire regarder en arrière. Son histoire n’est pas qu’un récit personnel. Elle pose des questions universelles sur la mémoire, la réparation, et la responsabilité des États face à leurs passés troubles. À une époque où les témoins de la Seconde Guerre mondiale s’éteignent peu à peu, son combat est un rappel : tant qu’il y a une voix pour parler, l’oubli n’a pas gagné.

Et vous, que pensez-vous ? Une indemnisation tardive peut-elle réparer des décennies de silence ? Ou ce procès est-il avant tout un symbole, une façon de dire que certaines blessures ne prescrivent jamais ?

Un homme face à l’histoire, un tribunal face à la mémoire : un duel qui pourrait tout changer.