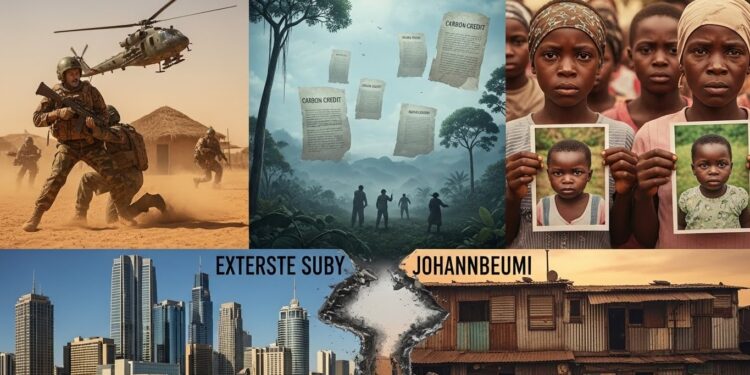

Imaginez un continent où, à quelques kilomètres seulement, la vie oscille entre l’espoir le plus tenace et la violence la plus brutale. Où des hélicoptères militaires doivent décoller en moins de vingt minutes pour éviter les mortiers, où des accords censés sauver les forêts se volatilisent, où des parents pleurent des enfants enlevés dans leur école… Et pourtant, dans certaines villes, les marchés rouvrent et les embouteillages redeviennent un signe de normalité. Voici le visage contrasté de l’Afrique subsaharienne en cette fin d’année 2025.

Cinq histoires qui racontent l’Afrique d’aujourd’hui

Des lignes de front invisibles aux rêves écologiques brisés, en passant par la peur qui paralyse des familles entières, le continent vit à mille rythmes différents. Nous avons choisi cinq reportages récents qui, mis bout à bout, dessinent une fresque plus vraie que n’importe quel discours officiel.

Somalie : vingt minutes maximum au sol

À Awdheegle, village poussiéreux à moins de cent kilomètres de Mogadiscio, le temps est littéralement compté. Les soldats somaliens et leurs alliés savent que rester plus de vingt minutes au même endroit attire immanquablement les obus de mortier des shebab. Ces islamistes, affiliés à Al-Qaïda, tiennent encore de vastes zones rurales malgré quinze ans de guerre.

Le pilote de l’hélicoptère qui dépose les journalistes répète la consigne comme une litanie : « Vingt minutes, pas une de plus. » Le village est une ligne de front mouvante. D’un côté, l’armée nationale, soutenue par la force africaine ATMIS et des milices claniques. De l’autre, à peine quelques kilomètres, les combattants shebab imposent encore leur loi impitoyable.

Les habitants, eux, vivent entre deux feux. Ils accueillent les soldats avec méfiance, craignant les représailles nocturnes. Une femme murmure : « Quand l’armée vient, les shebab reviennent la nuit et punissent ceux qui ont parlé. » Le conflit, commencé en 2007, a déjà fait des centaines de milliers de morts et continue d’empoisonner le quotidien.

Les crédits carbone qui se sont évaporés dans la forêt

En 2023, le Liberia signait avec tambours et trompettes un méga-contrat de crédits carbone avec une société émiratie. Objectif : protéger 10 % de la forêt libérienne contre des centaines de millions de dollars. Deux ans plus tard, Monrovia n’a toujours rien vu venir. L’accord dort dans un tiroir, comme tant d’autres sur le continent.

Ce n’est pas un cas isolé. Du Zimbabwe au Kenya, en passant par le Gabon ou la République démocratique du Congo, des gouvernements ont paraphé des contrats mirobolants avec le même groupe d’investisseurs proche du pouvoir émirati. Promesses : des milliards pour préserver la forêt tropicale. Réalité : presque rien n’a été versé.

Les mécanismes sont complexes. Les entreprises qui polluent achètent des « crédits » correspondant à la quantité de carbone stockée par les arbres protégés. Mais quand les contrats restent lettre morte, les forêts continuent d’être rongées par l’agriculture et l’exploitation illégale. Les communautés locales, elles, attendent toujours les écoles et les dispensaires promis.

« On nous a vendu un rêve vert, mais on se réveille avec les mêmes problèmes », résume un responsable environnemental libérien, sous couvert d’anonymat.

Nigeria : la terreur des enlèvements d’enfants

À Papiri, dans l’État de Kaduna, la semaine dernière a été cauchemardesque. Des hommes armés ont pris d’assaut une école catholique et emmené des dizaines d’enfants. Certains n’ont même pas cinq ans. Aujourd’hui, les parents campent devant les bâtiments officiels, photos à la main, implorant une intervention.

« Mon fils ne sait même pas parler correctement », sanglote une mère. Les ravisseurs, probablement des bandits opérant dans le centre-nord du pays, exigent des rançons que les familles n’ont pas. Ce fléau touche désormais tout le Nigeria, du Nord-Est autrefois dominé par Boko Haram jusqu’aux États du centre.

En 2024 déjà, plus de 3 000 personnes ont été enlevées selon les chiffres officiels – probablement très sous-estimés. Les écoles, autrefois lieux sûrs, sont devenues des cibles privilégiées. Des régions entières vivent dans la psychose permanente.

Le cercle vicieux des kidnappings

– Bandits lourdement armés

– Familles incapables de payer

– État souvent absent ou corrompu

– Impunité quasi-totale

→ Le phénomène s’étend comme une traînée de poudre

Johannesburg : trois kilomètres entre deux mondes

À Johannesburg, il suffit de marcher trois kilomètres pour passer du rêve au cauchemar. D’un côté, Sandton : gratte-ciel de verre, boutiques de luxe, restaurants étoilés. De l’autre, Alexandra : l’un des plus anciens et plus denses townships d’Afrique du Sud, où s’entassent près de 700 000 personnes dans des cabanes en tôle.

La rivière Jukskei fait office de frontière naturelle. Sur la rive gauche, les 4×4 de luxe klaxonnent dans les embouteillages chics. Sur la rive droite, les enfants jouent pieds nus entre les eaux usées. Trente ans après la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud reste le pays le plus inégalitaire du monde selon la Banque mondiale.

Le chômage frôle 35 %, et plus encore chez les jeunes Noirs. Beaucoup traversent chaque jour ces trois kilomètres fatidiques pour travailler comme femmes de ménage, gardiens ou serveurs dans le quartier riche. Le soir, ils rentrent dans des conditions de vie qui n’ont guère évolué depuis les années 90.

Maiduguri : quand la peur relâche un peu son étreinte

À Maiduguri, capitale du Borno, quelque chose a changé. Thomas Marama, commerçant, le remarque tous les jours. « Avant, j’étais en prière permanente dès que je sortais. Aujourd’hui, je prie moins souvent. » Les attentats suicides et les attaques de Boko Haram se sont raréfiés en ville.

Les marchés débordent à nouveau, les embouteillages sont redevenus un problème quotidien – signe paradoxal de retour à la normale. L’armée a repris de vastes territoires, des camps de déplacés se vident lentement. Mais la campagne reste dangereuse. À quelques dizaines de kilomètres, les jihadistes continuent de tendre des embuscades.

La reconstruction est en marche, mais fragile. Les écoles rouvrent, les hôpitaux se remplissent de nouveau. Pourtant, des milliers d’enfants soldats démobilisés errent encore, et l’insécurité alimentaire touche toujours des millions de personnes.

Et demain ?

Ces cinq histoires, prises ensemble, racontent une Afrique qui refuse de se résumer à un cliché. Ni continent maudit, ni eldorado émergent. Une terre où la violence côtoie la résilience, où les promesses internationales se heurtent à la réalité du terrain, où la richesse insolente voisine avec la misère absolue.

Dans les villages somaliens, les parents continuent d’envoyer leurs enfants à l’école malgré les shebab. Au Liberia, des communautés protègent leurs forêts même sans les millions promis. À Kaduna, les familles refusent de céder à la terreur. À Johannesburg, des associations font le pont entre les deux rives de la Jukskei. À Maiduguri, la vie reprend, un marché, une prière, un embouteillage à la fois.

L’Afrique subsaharienne n’est pas condamnée à rester en clair-obscur. Elle porte en elle les graines d’un avenir différent. Mais cet avenir dépendra moins des grands accords signés dans les palaces climatiques que de la ténacité de ceux qui, chaque matin, refusent de baisser les bras.

(Article rédigé à partir de reportages de terrain – 3120 mots)