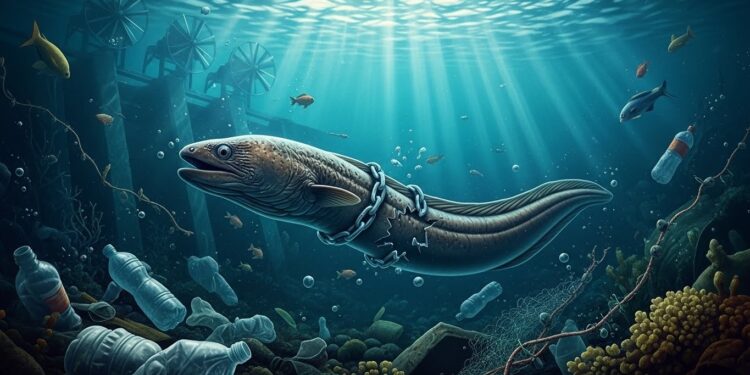

Imaginez un poisson capable de parcourir des milliers de kilomètres, de traverser un océan entier pour aller se reproduire, puis de revenir là où il est né. Un poisson dont la vie reste encore entourée de mystère. Ce poisson existe : c’est l’anguille. Et pourtant, jeudi dernier à Samarcande, les pays du monde entier viennent de lui tourner le dos.

Un vote historique… dans le mauvais sens

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, plus connue sous le sigle CITES, réunissait depuis plusieurs jours ses 184 parties à Samarcande, en Ouzbékistan. Parmi les dossiers brûlants : la proposition portée par l’Union européenne et le Panama de placer les 17 espèces d’anguilles sous une protection renforcée.

Le verdict est tombé à bulletin secret : 75 % des voix contre. Un rejet massif, presque humiliant pour les défenseurs de l’espèce.

Pourquoi voulait-on protéger toutes les anguilles ?

Depuis 2009, l’anguille européenne (Anguilla anguilla) figure déjà à l’Annexe II de la CITES, ce qui limite son commerce. Mais les scientifiques alertent depuis des années : les populations s’effondrent partout dans le monde, y compris pour les anguilles américaines et japonaises.

Le problème majeur ? Les anguilles ne se reproduisent toujours pas en captivité de façon viable. Tout ce qu’on mange, tout ce qu’on élève en Asie provient donc d’individus sauvages capturés au stade de civelles – ces minuscules alevins translucides qu’on appelle aussi « pibales » au Pays basque ou « meillons » en Gironde.

Et là est le drame : les différentes espèces de civelles sont quasiment impossibles à distinguer à l’œil nu. Résultat, le trafic explose. Une civelle européenne protégée peut être déclarée comme anguille japonaise et partir tranquillement vers la Chine ou le Japon.

« Chaque anguille que l’on mange a une origine sauvage, ce qui les rend extrêmement vulnérables à la surpêche et au commerce illégal »

Représentant de l’Union européenne à la conférence CITES

Les arguments des deux camps

D’un côté, l’Europe et le Panama dénoncent une cause majeure du déclin mondial : la pêche destinée au commerce international. Ils proposent de passer toutes les espèces à l’Annexe II afin de tracer chaque lot de civelles et de stopper le blanchiment d’espèces.

De l’autre, le Japon – premier consommateur mondial – soutenu par la Chine, l’Indonésie et plusieurs pays africains, juge la mesure non scientifique et excessive. Selon eux, certaines populations d’anguilles tropicales se portent bien et ne justifient pas une régulation globale.

Traduction : on préfère continuer à importer massivement des civelles sans trop poser de questions sur leur origine exacte.

Un déclin qui ne date pas d’hier

Depuis les années 1980, les arrivages de civelles sur les côtes européennes ont chuté de plus de 90 % selon certaines études. En France, on parle même d’un effondrement de 95 à 99 % selon les bassins.

Mais l’hémorragie n’est pas seulement européenne. L’anguille japonaise (Anguilla japonica) a vu ses recrutements baisser de 80 % en vingt ans. L’anguille américaine est classée « en danger » par l’UICN depuis 2014.

Les causes sont multiples et s’additionnent :

- Pollution des rivières (pesticides, métaux lourds, médicaments)

- Destruction des zones humides

- Barrages hydroélectriques qui hachent les anguilles lors de la migration

- Parasites introduits

- Changement climatique modifiant les courants océaniques

- Et bien sûr… la pêche intensive des civelles

Le trafic, une industrie parallèle florissante

Une civelle européenne se vend entre 300 et 800 euros le kilo selon les années sur le marché légal. Sur le marché noir asiatique ? Jusqu’à 5 000 à 7 000 euros le kilo.

Le calcul est vite fait. Chaque année, plusieurs tonnes de civelles européennes sont exportées illégalement vers l’Asie, souvent via le Maroc ou la Tunisie. L’Union européenne estime que 100 tonnes disparaissent ainsi chaque saison – soit environ 300 millions d’individus.

Des valises pleines de sacs plastiques remplis d’eau et de civelles sont régulièrement saisies dans les aéroports. En 2023, l’Espagne a démantelé un réseau qui exportait 12 tonnes par an.

Et maintenant ?

Avec ce rejet, la situation reste inchangée : seule l’anguille européenne reste limitée. Les 16 autres espèces continuent d’être pêchées sans quota international coordonné.

L’Union européenne peut toujours renforcer ses contrôles internes et poursuivre les trafiquants – elle le fait déjà – mais sans coopération mondiale, l’effet restera limité.

Certains scientifiques parlent déjà d’un « compte à rebours » avant l’effondrement fonctionnel de l’espèce. Quand il n’y aura plus assez de civelles pour maintenir les stocks, même les pays consommateurs risquent de se retrouver le bec dans l’eau.

Car oui, un jour, il n’y aura peut-être tout simplement plus d’anguilles dans nos assiettes. Ni kabayaki japonais, ni angulas espagnoles, ni poutargue provençale.

Un poisson mythique, voyageur des océans, vient peut-être de recevoir son arrêt de mort définitif par un vote à bulletin secret dans un palais ouzbek. L’histoire jugera ceux qui ont dit non.

La prochaine conférence CITES aura lieu dans trois ans. D’ici là, des centaines de millions de civelles auront été pêchées. Et des milliers de kilomètres de rivières continueront de se vider de leurs serpents d’argent.

Il reste une lueur d’espoir : la prise de conscience progresse, même dans certains pays asiatiques. Des programmes d’élevage en circuit fermé commencent à voir le jour. Mais le chemin est encore long, très long.

En attendant, la prochaine fois que vous croiserez une anguille dans votre assiette, posez-vous la question : d’où vient-elle vraiment ? Et surtout… combien de temps restera-t-il possible de poser cette question ?