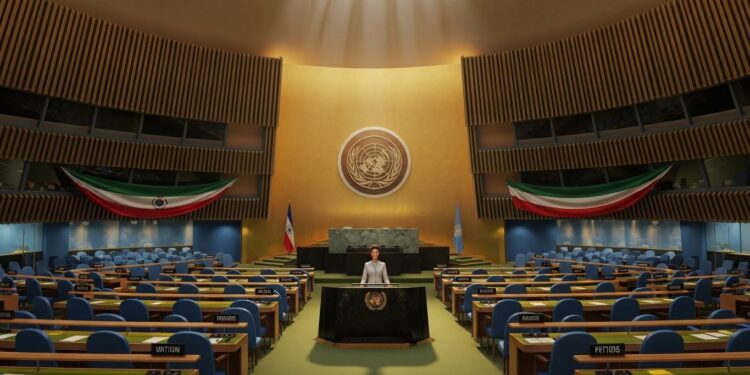

Imaginez la scène : dans quelques mois, un nom va résonner dans le marbre du Palais de Verre à New York et marquer l’histoire mondiale pour les cinq prochaines années. Ce nom succédera à Antonio Guterres, neuvième Secrétaire général des Nations Unies. Hier, mardi, le compte à rebours a véritablement commencé.

Une lettre conjointe signée par le président du Conseil de sécurité et la présidente de l’Assemblée générale a été adressée aux 193 États membres. Objectif : recueillir officiellement les candidatures pour le poste le plus exposé de la diplomatie mondiale. Le mandat débutera le 1er janvier 2027.

Un processus officiellement enclenché

Le document, sobre mais lourd de sens, active la machine onusienne. Michael Imran Kanu, ambassadeur de la Sierra Leone et président en exercice du Conseil de sécurité, et Annalena Baerbock, présidente de la 79e session de l’Assemblée générale, ont paraphé cette lettre historique.

Ils rappellent sans ambiguïté les exigences du poste : efficacité maximale, compétence reconnue, intégrité irréprochable et engagement total envers la Charte des Nations Unies. À cela s’ajoutent une expérience approfondie des relations internationales, des talents diplomatiques avérés et une maîtrise linguistique élevée.

La question qui brûle toutes les lèvres : une femme enfin ?

Pour la première fois dans l’histoire de l’ONU, fondée en 1945, aucune femme n’a jamais dirigé l’organisation. Soixante-dix-neuf ans après sa création, ce constat pèse lourd.

La lettre conjointe le souligne avec une pointe de regret : « Notant avec regret qu’aucune femme n’a jamais occupé le poste de secrétaire général ». Sans imposer de quota, les deux présidents encouragent fortement les États à envisager des candidatures féminines.

« Les États membres sont invités à envisager de présenter des femmes parmi les candidats »

Lettre officielle du 25 novembre 2025

Ce simple encouragement constitue déjà une petite révolution dans le langage onusien, habituellement plus prudent.

La règle (souvent théorique) de la rotation géographique

Depuis 1946, une tradition non écrite veut que le poste tourne entre les groupes régionaux. L’Europe de l’Est, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, puis l’Europe occidentale et autres se succèdent… en théorie.

En pratique, cette rotation a souvent été contournée. Après deux Européens consécutifs (Ban Ki-moon étant coréen mais considéré comme asiatique, puis Guterres portugais), de nombreux diplomates estiment que l’Amérique latine a une créance morale.

La lettre reste habilement muette sur toute région précise, se contentant de rappeler « l’importance de la diversité géographique ». Traduction : la règle existe, mais personne n’est prêt à l’imposer formellement.

Les candidats déjà dans les starting-blocks

Même si les candidatures officielles ne seront déposées que dans les prochains mois, plusieurs noms circulent avec insistance dans les couloirs feutrés de New York et de Genève.

- Michelle Bachelet – ancienne présidente du Chili (deux mandats), Haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU jusqu’en 2022, figure respectée mondialement.

- Rafael Grossi – actuel directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), diplomate argentin rompu aux négociations nucléaires.

- Rebeca Grynspan – Costaricienne, première femme à diriger la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), profile économique solide.

D’autres personnalités pourraient émerger : l’ex-Première ministre néo-zélandaise Helen Clark, la Bulgare Kristalina Georgieva (directrice du FMI), ou encore des candidats africains ou asiatiques pour brouiller les cartes.

Le calendrier précis des prochains mois

Le processus est désormais cadencé :

- Jusqu’à fin juillet 2026 : dépôt des candidatures officielles par les États (ou groupes d’États)

- Été 2026 : auditions publiques possibles devant l’Assemblée générale (comme en 2016)

- Automne 2026 : négociations intensives au Conseil de sécurité

- Octobre-novembre 2026 : vote final et recommandation au vote de l’Assemblée générale

- 1er janvier 2027 : entrée en fonction

La vraie bataille se jouera derrière les portes closes du Conseil de sécurité.

Le pouvoir absolu des cinq membres permanents

Car, rappelons-le, le Secrétaire général n’est pas élu directement par les 193 États. Il est recommandé par le Conseil de sécurité, puis entériné par l’Assemblée générale.

Et au Conseil de sécurité, cinq pays disposent d’un droit de veto : États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni. Un seul « non » suffit à écarter définitivement un candidat, même s’il fait l’unanimité ailleurs.

En 2016, plusieurs excellents candidats avaient ainsi été écartés discrètement avant même les auditions publiques.

La révolution de la transparence entamée en 2016

Cette année-là, pour la première fois, les candidats avaient été auditionnés publiquement. Chaque prétendant avait présenté sa vision pendant deux heures devant l’Assemblée générale, répondant aux questions des États membres et de la société civile.

Cette procédure sera reconduite. Les lettres envoyées hier le confirment explicitement : « L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité pourront organiser des auditions publiques ».

Une avancée démocratique notable, même si le dernier mot restera aux quinze membres du Conseil.

Pourquoi ce poste est-il si crucial ?

Le Secrétaire général n’a pas de troupes, pas d’armée, pas de budget propre colossal. Pourtant, son influence est immense.

Il est le visage moral du monde. Il peut convoquer le Conseil de sécurité en urgence, alerter sur les génocides, négocier dans l’ombre avec les pires dictateurs, ou mettre un pays au ban des nations par la force de la parole.

Dag Hammarskjöld est mort en mission. Kofi Annan a défié les États-Unis sur l’Irak. Ban Ki-moon a imposé le climat au centre de l’agenda. Antonio Guterres a fait de la réforme de l’ONU son combat quotidien.

Celui ou celle qui sera choisi(e) en 2026 devra affronter :

- La guerre en Ukraine et ses répercussions mondiales

- Le conflit au Moyen-Orient

- La montée des puissances émergentes

- La crise climatique

- La réforme tant attendue du Conseil de sécurité

- La fracture Nord-Sud sur le financement du développement

Une élection dans un monde plus fracturé que jamais

En 2016, le monde était déjà divisé. En 2026, il le sera encore davantage. La Russie et les États-Unis ne se parlent presque plus. La Chine affirme sa puissance. L’Europe cherche sa place.

Trouver un candidat capable de parler à tous, sans être l’otage d’aucun, relève de la mission impossible… ou presque.

Le futur Secrétaire général devra être à la fois diplomate, gestionnaire, visionnaire et symbole. Un équilibre rare.

Et si l’histoire s’écrivait enfin avec un nom féminin ?

Revenons à cette question lancinante. Une femme peut-elle enfin accéder au poste ? Tout dépendra de la volonté politique des grandes puissances.

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se disent favorables à une candidature féminine. La Russie reste silencieuse. La Chine, pragmatique, privilégie souvent des profils asiatiques ou neutres.

Si Michelle Bachelet ou Rebeca Grynspan parvenaient à obtenir le soutien de Washington et de Bruxelles tout en rassurant Moscou et Pékin, l’impossible deviendrait réalité.

Conclusion : les dés sont jetés

Le processus est lancé. Les diplomates affûtent leurs arguments. Les candidats préparent leurs dossiers. Les chancelleries négocient déjà dans l’ombre.

D’ici un an, nous saurons si l’ONU franchira enfin le cap de la parité à son sommet, ou si la tradition masculine l’emportera une neuvième fois consécutive.

Une chose est sûre : le monde regardera New York avec une attention particulière en 2026. Car le prochain Secrétaire général ne sera pas seulement le gardien de la Charte des Nations Unies. Il ou elle sera le reflet de ce que l’humanité veut – ou peut – devenir.

Le compte à rebours est lancé. Rendez-vous en 2026 pour savoir qui succédera à Antonio Guterres et, peut-être, écrire une page historique des Nations Unies.