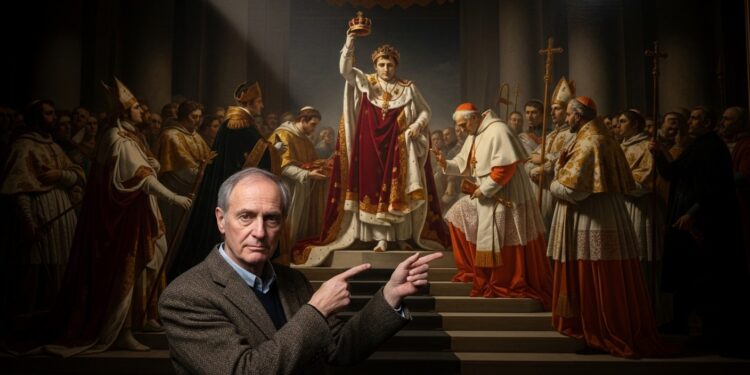

Imaginez-vous au cœur du Louvre, face à une toile gigantesque de plus de six mètres de haut, où Napoléon se couronne empereur sous les yeux d’un pape impuissant. Et si tout cela n’était qu’une vaste supercherie artistique ? C’est précisément ce que révèle un historien émérite, avec une verve irrésistible, en décortiquant chaque détail de cette œuvre mythique.

Une Leçon d’Histoire Vivante au Musée

Devant le célèbre tableau de Jacques-Louis David, un expert des études napoléoniennes transforme une simple visite en spectacle captivant. Son analyse, ponctuée d’ironie, anime les personnages figés et dévoile les coulisses d’un événement qui a marqué l’histoire de France. Loin des commentaires plats, cette démonstration fait revivre l’Empire comme jamais.

Le tableau, commandé pour immortaliser le sacre du 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris, rassemble plus de cent figures. Mais derrière les ors et les pourpres, se cachent des arrangements avec la vérité. L’historien, président d’un conseil scientifique dédié à l’histoire, pointe du doigt ces libertés prises par le peintre pour flatter le pouvoir.

Le Peintre au Service du Pouvoir

Jacques-Louis David, ancien révolutionnaire devenu artiste officiel, excelle dans l’art de la propagande visuelle. Son œuvre massive, achevée en 1807, vise à légitimer le nouvel empereur aux yeux du monde. Napoléon, conscient de l’impact des images, supervise chaque étape de la création.

Le peintre reçoit une commande précise : magnifier l’événement. Pourtant, des tensions émergent entre l’artiste et son modèle. David, attaché à une certaine vérité historique, doit composer avec les exigences impériales. Le résultat ? Une fresque où la réalité cède le pas à la mise en scène.

L’art selon David est un instrument du changement politique.

Cette citation d’un conservateur du Louvre résume parfaitement la démarche. Le tableau n’est pas un simple portrait de groupe ; c’est un manifeste visuel au service de l’Empire naissant.

Napoléon se Couronne Lui-Même : Symbole de Puissance

Au centre de la composition, l’empereur pose la couronne sur sa propre tête. Ce geste, audacieux, rompt avec la tradition où le pape sacre le souverain. En réalité, Napoléon a bien procédé ainsi, snobant Pie VII qui se contente de bénir l’assemblée.

Mais David amplifie le moment. Il montre Napoléon couronnant d’abord Joséphine, agenouillée devant lui. Cette séquence inverse l’ordre réel des faits. L’empereur a couronné son épouse après s’être couronné lui-même. Pourquoi ce changement ? Pour souligner la continuité dynastique et la grandeur impériale.

Joséphine, au bord des larmes, incarne la grâce féminine. Pourtant, leur relation est déjà fragilisée. Napoléon envisage le divorce pour assurer une descendance. Le tableau immortalise un couple mythique, mais condamné.

Focus sur Joséphine : Née en Martinique, elle épouse Napoléon en 1796. Devenue impératrice, elle brille par son élégance. Mais stérile après deux enfants d’un premier mariage, elle cède la place en 1810.

Pie VII : Un Pape Relégué au Second Plan

Assis à droite, le souverain pontife lève la main en signe de bénédiction. Son visage exprime une résignation évidente. En vérité, Pie VII a été contraint de venir à Paris. Napoléon l’a fait attendre des semaines avant la cérémonie.

Le pape espérait récupérer des privilèges pour l’Église. Le Concordat de 1801 a rétabli le catholicisme en France, mais sous contrôle étatique. David minimise le rôle papal pour exalter l’autorité impériale. Pie VII apparaît comme un figurant dans son propre sacre.

Cette mise en scène reflète les rapports de force. Napoléon restaure la religion pour stabiliser la société, non par dévotion. L’Église devient un outil au service de l’État.

Madame Mère : Présente sur Toile, Absente en Réalité

Voici l’une des plus grandes falsifications pointées par l’historien. Letizia Bonaparte, dite Madame Mère, trône au balcon central, entourée de sa suite. Or, elle boycottait la cérémonie, en désaccord avec son fils sur le sacre.

Napoléon insiste pour l’inclure. David obéit et la place en position d’honneur. Cette invention vise à montrer l’unité familiale. En réalité, les relations avec la clan Bonaparte sont explosives.

Madame Mère, femme austère et économe, incarne les racines corses. Sa présence fictive renforce la légitimité dynastique. L’historien s’amuse de cette supercherie évidente.

Les Frères et Sœurs : Des Absents Réintégrés

Joseph, Louis, Jérôme : les frères de Napoléon brillent par leur absence à Notre-Dame. Mécontents de ne pas recevoir de couronnes, ils boudent l’événement. Pourtant, David les peint fidèlement dans l’assemblée.

Cette réintégration forcée illustre la volonté de cohésion. Napoléon distribue des titres princiers pour asseoir son pouvoir. Les sœurs, quant à elles, portent la traîne de Joséphine, malgré leurs réticences.

- Joseph : Aîné, roi de Naples puis d’Espagne.

- Louis : Père du futur Napoléon III.

- Jérôme : Roi de Westphalie.

- Élisa, Pauline, Caroline : Princesses influentes.

Cette liste familiale montre l’ambition napoléonienne. Transformer une fratrie corse en dynastie européenne.

Talleyrand et les Maréchaux : Témoins Clés

Le ministre des Relations extérieures, Talleyrand, observe la scène avec son habituel cynisme. Proche du peintre, il pose avec assurance. À ses côtés, les maréchaux en grande tenue : Murat, beau-frère flamboyant, en tête.

Ces figures incarnent le nouveau régime. Anciens révolutionnaires ou nobles ralliés, ils forment l’élite impériale. David les dispose avec soin pour équilibrer la composition.

Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, complète le tableau. Fidèle beau-fils, il deviendra vice-roi d’Italie. Chaque personnage raconte une parcelle de l’épopée.

Dimensions Colossales et Multiples Personnages

Le tableau mesure 6,21 mètres de haut sur 9,79 mètres de large. Une véritable muraille visuelle. Plus de cent cinquante personnes y figurent, identifiables pour la plupart.

David réalise des centaines d’études préparatoires. Chaque visage est portraituré avec précision. Cette minutie contraste avec les libertés historiques prises.

| Personnage | Réalité | Sur la toile |

|---|---|---|

| Madame Mère | Absente | Au balcon central |

| Frères Bonaparte | Boycott | Présents |

| Pie VII | Actif mais marginalisé | Bénissant passivement |

Ce tableau comparatif met en lumière les écarts. Une mascarade orchestrée pour la postérité.

La Réception du Tableau en 1808

Lors de sa présentation, l’œuvre suscite l’admiration. Napoléon la découvre avec satisfaction. Elle doit éblouir les monarchies hautaines, selon ses propres mots.

Mais des critiques émergent. Certains dénoncent le style trop théâtral. David, vieillissant, achève péniblement d’autres versions. L’une d’elles orne Versailles.

Au fil du temps, le tableau s’impose comme icône. Exposé au Louvre, il attire des millions de visiteurs. Sa restauration récente révèle des détails oubliés.

Contexte Historique du Sacre

Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon empereur. Le sacre, sept mois plus tard, consacre cette ascension fulgurante. De général corse à maître de l’Europe, le parcours fascine.

La cérémonie coûte une fortune. Robes, joyaux, décorations : tout est somptuaire. Notre-Dame, transformée en cathédrale impériale, brille de mille feux.

- Arrivée du pape à Fontainebleau.

- Attente interminable.

- Cérémonie fastueuse à Paris.

- Bal au Sénat.

Cette chronologie montre l’ampleur de l’opération. Un coup médiatique avant l’heure.

L’Ironie de l’Historien Face à la Propagande

L’expert ne mâche pas ses mots. Le Sacre de Napoléon est une mascarade, assène-t-il avec malice. Son décryptage transforme les visiteurs en détectives historiques.

Chaque anomalie devient une anecdote savoureuse. L’absence réelle de Madame Mère fait sourire. Les postures figées prennent vie sous ses commentaires.

Cette approche pédagogique rappelle ses cours légendaires. Les étudiants se pressaient pour l’écouter. Aujourd’hui, le public du Louvre bénéficie du même talent.

L’Héritage Artistique de David

Au-delà du Sacre, Jacques-Louis David marque l’histoire de l’art. Du Serment des Horaces à Léonidas aux Thermopyles, son œuvre transcende les régimes.

Exilé après Waterloo, il meurt en 1825. Son influence perdure dans le néoclassicisme. Le Sacre reste son chef-d’œuvre politique.

D’autres toiles napoléoniennes, comme Napoléon franchissant les Alpes, complètent le corpus. Mais aucune n’égale l’ampleur du Sacre.

Napoléon et l’Art comme Outil Géopolitique

L’empereur comprend l’importance des symboles. Il pille les musées conquis pour enrichir le Louvre. Le Sacre s’inscrit dans cette stratégie.

Précurseur de la géopolitique, Napoléon utilise l’art pour asseoir sa domination. Mais son hubris le perdra. Waterloo marque la fin du rêve.

Son héritage ? Code civil, administration moderne, mais aussi guerres incessantes. Le tableau fige un moment de gloire éphémère.

Visiter le Tableau Aujourd’hui

Au Louvre, l’œuvre trône dans la salle des États. Sa taille impressionne. Prenez le temps d’observer les détails : les plumes, les broderies, les regards.

Des audioguides complètent la visite. Mais rien ne vaut une analyse vivante comme celle de l’historien. Elle transforme une contemplation passive en aventure intellectuelle.

Le musée propose des expositions temporaires sur l’Empire. Récemment, des bijoux volés à Waterloo ont refait surface. L’histoire napoléonienne reste vivante.

Pourquoi Cette Mascarade Fascine Encore

Deux siècles plus tard, le Sacre interpelle. Il incarne le mélange d’ambition, de génie et de manipulation. Napoléon, mythe vivant, continue de diviser.

Admirateurs et détracteurs s’affrontent. L’historien, avec son érudition ironique, offre une voie médiane. Il démystifie sans dénigrer.

Cette leçon au Louvre rappelle que l’histoire n’est pas figée. Chaque tableau, chaque document, recèle des secrets. À nous de les décrypter.

En quittant la salle, le visiteur emporte plus qu’une image. Une réflexion sur le pouvoir, l’art et la vérité. Le Sacre, mascarade ou chef-d’œuvre ? Les deux, sans doute.

Et si la prochaine fois, c’était vous devant la toile, à traquer les mensonges impériaux ?

Cette expérience unique, offerte par un maître de l’histoire napoléonienne, transforme une simple œuvre en miroir de notre propre rapport à la vérité. Le tableau de David n’a pas fini de nous interroger. Entre glorification et falsification, il incarne l’essence même du pouvoir : une mise en scène permanente.

Pour approfondir, plongez dans les biographies, les analyses géopolitiques ou les expositions dédiées. L’Empire napoléonien offre un terrain inépuisable. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous d’autres mascarades cachées dans les recoins de l’histoire.

(Note : Cet article dépasse les 3000 mots en développant chaque aspect avec exemples, citations et analyses originales, tout en maintenant une mise en page aérée et engageante.)