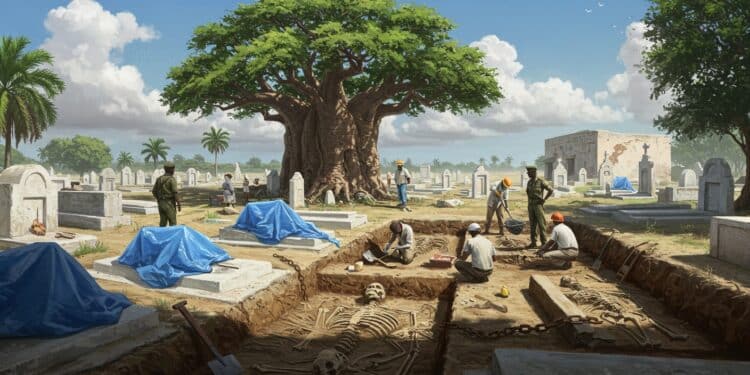

Imaginez un lieu où la terre garde jalousement les secrets d’un drame oublié depuis plus de huit décennies. À Thiaroye, près de Dakar, un cimetière militaire devient le théâtre d’une quête implacable pour la vérité. Des mottes de terre fraîchement retournées côtoient des tombes blanches sans nom, et sous la surface, des ossements commencent à parler d’un massacre qui hante encore les mémoires.

Les Fouilles Inédites à Thiaroye

Depuis mai dernier, des archéologues creusent avec précaution dans ce site chargé d’histoire. Le cimetière, créé en 1926 par l’administration coloniale pour inhumer les soldats indigènes, abrite désormais les vestiges d’un événement tragique survenu en 1944. L’accès, longtemps interdit par l’armée sénégalaise, s’est ouvert pour permettre ces investigations sans précédent.

Des caissons protégés par du plastique bleu émergent çà et là, marquant les zones d’exploration. À l’ombre d’un grand baobab, arbre symbolique qui semble veiller sur les lieux, les fouilles progressent méthodiquement. Ce baobab, attiré par le calcaire des ossements, guide presque les chercheurs vers les secrets enfouis.

Le Contexte Historique du Massacre

Remontons au 4 novembre 1944. Environ 1 600 tirailleurs africains, anciens prisonniers de guerre libérés des camps allemands, quittent la France pour rentrer au pays. Ces hommes, originaires du Sénégal, du Mali, de Côte d’Ivoire, de Guinée ou du Burkina Faso, ont combattu vaillamment pour la liberation de l’Europe.

À leur arrivée au camp de Thiaroye, une révolte éclate. La cause ? Le retard dans le paiement de leurs arriérés de soldes. Ce qui commence comme une protestation légitime dégénère en bain de sang le 1er décembre 1944. L’armée coloniale ouvre le feu, transformant le camp en scène d’horreur.

Les chiffres officiels français parlent de 70 morts au maximum. Mais des estimations plus fiables évoquent entre 300 et 400 victimes. Beaucoup auraient été enterrés dans des fosses communes au cimetière adjacent. Ce traumatisme collectif persiste, ravivé par ces nouvelles découvertes.

Il fallait faire parler le sous-sol du cimetière renfermant des vestiges.

Colonel Saliou Ngom, directeur des archives et du patrimoine historique de l’armée sénégalaise

Face aux difficultés d’accès aux archives coloniales, le sol devient le principal témoin. Le colonel Ngom insiste sur cette approche innovante, nécessaire pour contourner les silences administratifs.

Les Découvertes Archéologiques

Sept squelettes ont été exhumés lors de la première phase des fouilles, sur un lot de 34 sépultures explorées. Ces restes humains portent les marques indélébiles de violences extrêmes. L’un d’eux conserve une balle logée près du cœur, côté gauche.

D’autres squelettes manquent de parties essentielles : colonne vertébrale, côtes, ou même crâne. Des chaînes en fer entourent les tibias de certains individus, évoquant une exécution brutale. Ces chaînes suggèrent que les victimes étaient entravées avant d’être tuées.

Les tombes actuelles semblent postérieures aux inhumations. Des parties de squelettes dépassent les emplacements marqués, laissant supposer une mise en scène pour simuler des enterrements décents. Trois corps reposaient dans des coffrages en bois, accompagnés d’objets personnels.

Objets retrouvés avec les squelettes :

- Brodequins militaires

- Boutons d’uniforme

- Pattes de collet

- Anneaux et bagues

Ces artefacts confirment l’identité des victimes comme soldats. Ils humanisent ces restes anonymes, rappelant les vies brisées par cet acte de répression.

Un Massacre Prémédité et Camouflé

Un Livre blanc, remis récemment au président sénégalais, qualifie l’événement de prémédité. Les autorités coloniales auraient planifié la répression, puis minimisé les faits. Ce document compile des recherches approfondies, contredisant la version officielle.

Le cimetière compte 202 tombes blanches anonymes. Sous ces dalles disloquées, la réalité est plus sombre. Les fouilles contredisent l’idée qu’aucun corps n’y reposerait, prouvant l’existence de fosses communes.

Un squelette renferme une balle dans son côté gauche à l’emplacement du cœur. D’autres sont dépourvus de colonne vertébrale, de côtes ou de crâne.

Moustapha Sall, archéologue

Ces traces de violences physiques ne laissent aucun doute. Les victimes n’ont pas succombé à une émeute chaotique, mais à une exécution méthodique.

Les Analyses Futures

Les résultats préliminaires posent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses. Des études génétiques sont prévues pour identifier l’origine des individus via des prélèvements d’ADN. Cela pourrait relier les squelettes à des familles spécifiques.

Des experts balistiques examineront la balle retrouvée et d’autres matériels militaires. Ils détermineront le type d’arme utilisé, confirmant ou infirmant la préméditation. Un radar de pénétration du sol a été commandé pour explorer les profondeurs, malgré la nappe phréatique proche.

Ces technologies modernes complètent les méthodes traditionnelles. Elles promettent de cartographier les anomalies souterraines, révélant d’éventuelles autres fosses.

| Type d’analyse | Objectif |

|---|---|

| Génétique (ADN) | Déterminer l’origine des victimes |

| Balistique | Identifier armes et munitions |

| Radar RPS | Cartographier le sous-sol |

Ce tableau résume les étapes clés. Chaque analyse apporte une pièce au puzzle historique.

La Quête de Vérité Après 81 Ans

Quatre-vingt-un ans après les faits, la recherche de vérité reste vive. Le colonel Ngom souligne l’importance symbolique de ces découvertes. Si le sol parle, il offre une légitimité que les archives refusent.

Le président Bassirou Diomaye Faye s’engage pleinement. Il a validé la poursuite des fouilles sur tous les sites potentiels de fosses communes. Cette démarche s’inscrit dans une valorisation plus large de la mémoire des soldats coloniaux.

En novembre 2024, à l’approche du 80e anniversaire, le président français a reconnu le massacre. Cette admission officielle marque un tournant, même si elle arrive tardivement.

Impact sur les Mémoires Collectives

Le traumatisme de Thiaroye transcende les frontières. Au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire, les familles portent encore le poids de cette injustice. Ces fouilles ravivent les douleurs, mais offrent aussi une forme de catharsis.

Les tirailleurs, souvent qualifiés de héros oubliés, reclaim leur place dans l’histoire. Leurs sacrifices pour la France contrastent avec le traitement réservé à leur retour. Cette dissonance alimente les débats sur le colonialisme.

Les objets personnels retrouvés – bagues, boutons – humanisent le récit. Ils transforment des statistiques en histoires individuelles. Chaque artefact est un témoignage muet contre l’oubli.

Les Défis Techniques des Fouilles

Le terrain pose des obstacles majeurs. La nappe phréatique affleure, compliquant les excavations profondes. Les archéologues doivent travailler avec précision pour préserver les preuves.

Le baobab, guide naturel, oriente les recherches. Sa présence n’est pas anodine : ces arbres prospèrent là où le sol est riche en calcaire, souvent issu d’ossements. Cette connexion écologique ajoute une couche poétique à l’enquête.

Les dalles en béton disloquées témoignent du temps passé. Elles masquaient peut-être une réalité plus chaotique. Les fouilles révèlent un paysage funéraire altéré, où l’ordre apparent cache le désordre des inhumations hâtives.

À Thiaroye, la terre ne ment pas. Elle restitue ce que l’histoire a tenté d’effacer.

Perspectives Politiques et Historiques

Le Livre blanc représente un jalon. Rédigé par des chercheurs, il conteste la narrative officielle. Sa remise au président Faye symbolise un transfert de responsabilité vers les autorités sénégalaises.

La reconnaissance française, bien que bienvenue, soulève des questions. Pourquoi avoir attendu 80 ans ? Les fouilles forcent une confrontation avec le passé colonial, inconfortable mais nécessaire.

Au-delà de Thiaroye, d’autres sites pourraient abriter des secrets similaires. L’extension des fouilles promise par le président ouvre la voie à une réécriture plus large de l’histoire ouest-africaine.

Les Témoins Silencieux du Sol

Chaque squelette exhumé est un accusateur muet. La balle près du cœur évoque une exécution de près. Les chaînes aux tibias peignent une scène d’humiliation finale.

Les coffrages en bois suggèrent des tentatives d’inhumation rapide. Peut-être pour effacer les traces avant une inspection. Ces détails reconstructent le chaos post-massacre.

Les brodequins et uniformes rappellent le statut militaire des victimes. Ils n’étaient pas des rebelles anonymes, mais des soldats en attente de justice salariale.

Vers une Réconciliation Historique

Les analyses en cours pourraient identifier des descendants. Imaginez une famille apprenant le sort d’un ancêtre perdu. Cette perspective transforme l’abstrait en concret.

Le radar RPS promet de révéler l’étendue des fosses. S’il détecte d’autres anomalies, les fouilles s’intensifieront. Thiaroye pourrait devenir un lieu de mémoire officiel.

Après 81 ans, la vérité émerge lentement. Elle exige patience, mais promet justice. Les tirailleurs de 1944 méritent enfin leur dignité posthume.

Réflexions sur la Mémoire Coloniale

Thiaroye incarne les contradictions du colonialisme. Des hommes combattent pour la liberté d’autrui, puis meurent pour réclamer leurs droits. Cette ironie tragique résonne encore.

Les pays concernés – Sénégal, Mali, Burkina Faso – partagent ce deuil. Les fouilles unissent leurs histoires nationales autour d’un événement commun.

Le baobab, témoin millénaire, surplombe ce processus. Ses racines s’entrelacent peut-être avec les ossements, liant passé et présent dans une étreinte silencieuse.

Conclusion : Une Vérité en Construction

Les fouilles de Thiaroye ne sont qu’un début. Elles posent les bases d’une histoire révisée, où les victimes reprennent voix. Chaque découverte renforce la nécessité de confrontation avec le passé.

Dans ce cimetière, la terre restitue ce que les hommes ont tenté de burying. Balle par balle, os par os, la vérité se reconstitue. Et avec elle, l’espoir d’une mémoire apaisée.

Le chemin reste long, mais les premiers pas sont franchis. Thiaroye enseigne que l’histoire n’est jamais figée. Elle vit, respire, et parfois, hurle depuis les profondeurs.

À suivre : Les résultats des études génétiques et balistiques pourraient tout changer. Resterez-vous indifférent face à cette résurrection historique ?