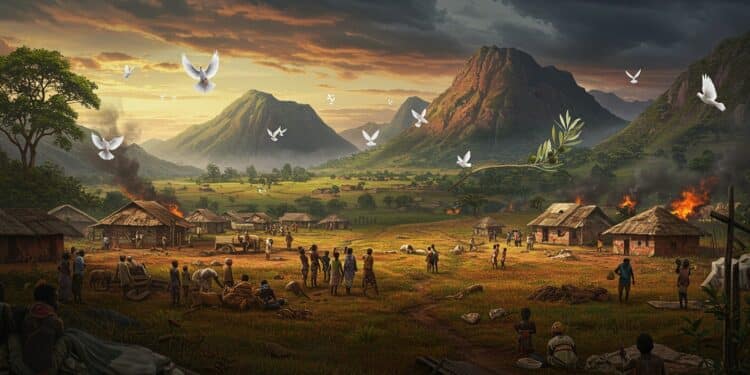

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), une région où les minerais précieux abondent, la paix reste un mirage. Malgré un accord signé en juin à Washington entre Kinshasa et Kigali, les violences persistent, portées par le groupe armé M23. Pourquoi la RDC refuse-t-elle de s’engager dans des projets économiques avant que le calme ne soit rétabli ? Cet article explore les complexités d’un conflit vieux de trois décennies, où enjeux géopolitiques, ressources naturelles et médiation internationale s’entremêlent.

Un Conflit Enraciné dans l’Histoire

Depuis trente ans, l’est de la RDC est un théâtre de conflits incessants. Cette région, frontalière du Rwanda, regorge de ressources comme le cuivre, le cobalt et le coltan, des minerais stratégiques pour l’industrie mondiale. Cependant, cette richesse attire des groupes armés, dont le M23, qui, avec le soutien présumé de Kigali, a intensifié ses actions depuis janvier, s’emparant de villes clés comme Goma et Bukavu.

Le M23, accusé d’être soutenu par le Rwanda, sème la désolation dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Kinshasa, de son côté, exige le retrait des troupes rwandaises, tandis que Kigali conditionne tout apaisement à la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé hutu actif dans la région. Ce jeu d’accusations mutuelles paralyse les efforts de paix.

L’Accord de Washington : Un Pas Fragile

En juin, un accord de paix a été signé sous médiation américaine, suscitant l’espoir d’une stabilisation. Cet accord incluait un volet économique ambitieux, visant à renforcer la coopération entre la RDC et le Rwanda à travers des projets miniers et d’infrastructures. L’objectif était clair : sécuriser un approvisionnement stable en minerais pour les marchés internationaux tout en favorisant le développement régional.

« On ne pourra parler d’économie ou d’intégration que lorsque la paix sera restaurée », a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais.

Malgré ces ambitions, la délégation congolaise, lors des récentes discussions à Washington, a refusé de signer les documents économiques. La raison ? Les combats continuent sur le terrain, rendant toute discussion sur l’intégration économique prématurée. Cette position ferme reflète la frustration de Kinshasa face à l’absence de progrès concrets.

Pourquoi la Paix Est-elle si Difficile à Atteindre ?

Les obstacles à la paix dans l’est de la RDC sont multiples. Voici les principaux facteurs :

- Conflit armé : Le M23, soutenu par des acteurs extérieurs, contrôle des zones stratégiques.

- Ressources naturelles : Les richesses minières attirent convoitises et financent les groupes armés.

- Tensions régionales : Les relations entre Kinshasa et Kigali restent marquées par la méfiance.

- Groupes armés : Les FDLR, opposées au Rwanda, compliquent les négociations.

Ces éléments forment un cercle vicieux où chaque acteur défend ses intérêts, rendant la paix fragile. Les récents combats dans le Sud-Kivu, où les forces congolaises affrontent le M23, illustrent cette instabilité persistante.

Les Enjeux Économiques au Cœur du Conflit

La richesse minière de l’est de la RDC est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les minerais comme le cobalt, essentiel pour les batteries des voitures électriques, ou le coltan, utilisé dans les smartphones, attirent les investisseurs internationaux. Cependant, leur exploitation illégale finance souvent les groupes armés, perpetuant le cycle de violence.

L’accord économique proposé à Washington visait à encadrer cette exploitation pour en faire un levier de développement. Mais pour Kinshasa, la priorité reste la sécurité. Sans paix, les projets d’infrastructures et les partenariats économiques risquent de profiter aux acteurs armés plutôt qu’à la population.

| Ressource | Utilisation | Impact |

|---|---|---|

| Cobalt | Batteries électriques | Finance les conflits armés |

| Coltan | Électronique | Attire les groupes armés |

| Cuivre | Industrie | Enjeu économique régional |

Médiations Internationales : Un Double Front

Parallèlement aux négociations de Washington, un autre processus est en cours sous l’égide du Qatar. En juillet, Kinshasa et le M23 ont signé une déclaration de principes pour un cessez-le-feu, mais les affrontements n’ont pas cessé. Les discussions, qui devraient reprendre prochainement, se concentrent sur les mécanismes de ce cessez-le-feu.

La médiation internationale, bien que cruciale, se heurte à des défis majeurs. Les États-Unis cherchent à stabiliser la région pour sécuriser l’accès aux minerais, tandis que le Qatar tente de rapprocher les belligérants. Cependant, la méfiance entre les parties rend chaque avancée incertaine.

« Les mécanismes du cessez-le-feu ont commencé à être abordés », a affirmé Patrick Muyaya, soulignant une lueur d’espoir dans les pourparlers.

Perspectives pour l’Avenir

La RDC se trouve à un carrefour. Restaurer la paix dans l’est du pays est une condition sine qua non pour exploiter ses richesses et relancer son économie. Mais tant que les groupes armés, soutenus par des intérêts extérieurs, continueront leurs actions, les espoirs d’intégration économique resteront lettre morte.

Pour les habitants de l’est de la RDC, la paix est plus qu’un slogan : c’est une nécessité vitale. Les violences ont déplacé des milliers de personnes, détruit des communautés et entravé le développement. Les négociations en cours, qu’elles soient menées par Washington ou Doha, devront surmonter des décennies de méfiance pour aboutir à une solution durable.

Les étapes clés pour la paix :

- Retrait des troupes étrangères de la RDC.

- Neutralisation des groupes armés comme le M23 et les FDLR.

- Renforcement des mécanismes de cessez-le-feu.

- Coopération régionale pour une exploitation responsable des ressources.

En attendant, la position de Kinshasa reste claire : sans paix, aucun accord économique ne verra le jour. Cette fermeté pourrait-elle pousser les parties à accélérer les efforts pour un cessez-le-feu durable ? L’avenir de l’est de la RDC en dépend.

Ce conflit, bien que régional, a des répercussions mondiales. Les minerais de la RDC alimentent des industries stratégiques, et leur accès dépend de la stabilité de la région. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si la diplomatie peut triompher là où les armes ont échoué.