Et si l’idée d’une France figée, ancrée dans une identité immuable, n’était qu’un mirage ? Loin des récits simplistes qui cherchent à enfermer l’histoire dans des cadres rigides, l’archéologie nous raconte une tout autre histoire : celle d’un territoire en perpétuelle mutation, façonné par des vagues successives de migrations et de métissages. Depuis les premiers hominidés foulant le sol il y a un million d’années jusqu’aux populations modernes, le brassage humain a toujours été la norme. Cette plongée dans le passé, guidée par les découvertes archéologiques, invite à repenser ce que signifie être français.

Une France en perpétuelle transformation

L’histoire de France ne commence pas avec les Gaulois, ni même avec les premiers royaumes. Elle remonte à bien plus loin, à une époque où les notions de frontières et d’identité nationale n’existaient pas. Les premières traces d’occupation humaine sur le territoire actuel de la France datent d’environ un million d’années. Ces premiers arrivants, des hominidés comme Homo erectus, ont laissé derrière eux des outils de pierre taillée, témoins d’une présence déjà marquée par la mobilité.

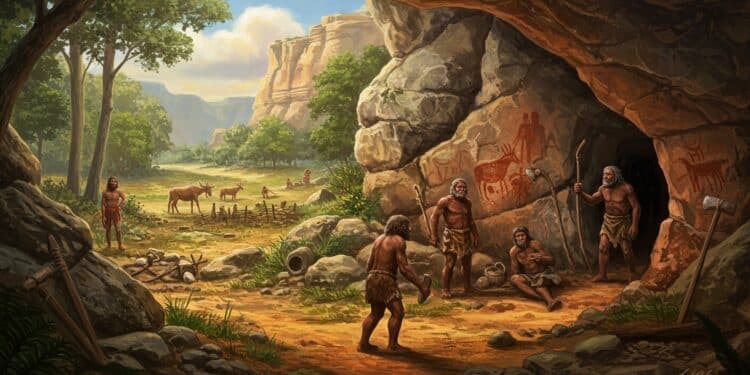

Avec l’arrivée des Néandertaliens, il y a environ 400 000 ans, le paysage humain commence à se diversifier. Ces populations, adaptées aux rigueurs du climat glaciaire, occupent des grottes, chassent le mammouth et développent des cultures matérielles complexes. Mais l’histoire prend un tournant décisif avec l’arrivée d’Homo sapiens, il y a environ 40 000 ans. Ce moment marque un bouleversement : un mélange, une coexistence, et parfois un remplacement progressif des Néandertaliens par les Sapiens.

« Dès la préhistoire, on observe un brassage constant entre populations, une dynamique qui n’a jamais cessé. »

Le mythe du « grand remplacement » revisité

Le terme de « grand remplacement », souvent utilisé dans des débats contemporains, est repris par certains archéologues pour illustrer une réalité bien plus ancienne. Loin d’être une nouveauté, le remplacement ou le métissage des populations est une constante de l’histoire humaine. Les Néandertaliens n’ont pas simplement disparu : des études génétiques récentes montrent que les Sapiens se sont hybridés avec eux, laissant des traces dans notre ADN moderne. Environ 2 % du génome des Européens actuels proviennent des Néandertaliens.

Ce phénomène de métissage ne s’arrête pas là. Les vagues migratoires successives — des agriculteurs du Néolithique venus du Proche-Orient, des pasteurs des steppes indo-européennes, puis des Celtes, Romains, et bien d’autres — ont continué à redessiner le visage de la France. Chaque période a apporté son lot de nouveautés culturelles, technologiques et génétiques, rendant impossible l’idée d’une identité statique.

Point clé : L’histoire de France est une mosaïque de migrations et d’échanges, où chaque groupe a contribué à façonner un territoire en constante évolution.

Déconstruire le récit national

Le concept d’une France éternelle, souvent invoqué pour défendre une vision monolithique de l’identité, repose sur une lecture sélective de l’histoire. Cette idée suggère une continuité culturelle et ethnique qui résiste mal à l’épreuve des faits archéologiques. Les découvertes récentes, comme les sépultures celtes ou les artefacts romains, montrent une France ouverte sur le monde, intégrant des influences venues d’ailleurs.

Par exemple, les Gaulois, souvent érigés en symbole d’une identité française originelle, étaient eux-mêmes le produit de migrations indo-européennes. Leurs pratiques culturelles, comme la métallurgie ou les cultes druidiques, portaient déjà les marques d’échanges avec d’autres peuples méditerranéens. Loin d’être isolés, ils faisaient partie d’un vaste réseau d’échanges qui s’étendait de l’Atlantique à l’Asie Mineure.

Ce constat s’étend aux périodes plus récentes. Les invasions barbares, les croisades, les routes commerciales médiévales : chaque époque a vu de nouveaux apports culturels et humains. La France, en tant que carrefour géographique, a toujours été un lieu de passage et d’intégration.

Les découvertes archéologiques, un miroir du passé

Les fouilles archéologiques récentes jettent une lumière crue sur cette réalité. Prenons l’exemple d’une découverte dans le Lot, où un sarcophage mérovingien a révélé le squelette d’une femme, témoignant des pratiques funéraires du haut Moyen Âge. Ces vestiges, loin d’être isolés, s’inscrivent dans un contexte de métissage culturel entre les Gallo-Romains et les peuples germaniques.

De même, sur l’île écossaise de Rousay, des ruines vikings ont montré comment des populations nordiques se sont intégrées à des territoires éloignés, adoptant et adaptant des traditions locales. Ces exemples, bien que situés hors de France, rappellent que la mobilité humaine est universelle. En France, des sites comme celui d’Ablis, dans les Yvelines, ont révélé des centaines d’armes gauloises, témoins d’une société guerrière mais aussi connectée à d’autres cultures européennes.

| Période | Événement marquant | Impact culturel |

|---|---|---|

| Préhistoire | Arrivée des Sapiens | Métissage avec les Néandertaliens |

| Néolithique | Arrivée des agriculteurs | Introduction de l’agriculture |

| Âge du Fer | Expansion celtique | Échanges avec la Méditerranée |

Repenser l’identité à l’aune du passé

Si l’archéologie nous enseigne une chose, c’est que l’identité est tout sauf figée. Elle est le fruit d’un processus dynamique, où chaque vague migratoire apporte une nouvelle pièce au puzzle. Cette vision, loin de nier l’existence d’une identité française, invite à la redéfinir comme un héritage vivant, riche de ses diversités.

Pourtant, cette lecture de l’histoire suscite des débats. Certains y voient une menace à une vision traditionnelle de la nation, tandis que d’autres y trouvent une célébration de la richesse culturelle française. Une chose est sûre : réduire l’identité à une essence immuable revient à ignorer la complexité du passé.

« La France n’est pas un monolithe, mais un creuset où se mêlent des héritages multiples. »

Un avenir ancré dans la diversité

À l’heure où les débats sur l’identité nationale se crispent, l’archéologie offre une perspective apaisante. Elle nous rappelle que le changement et le métissage ne sont pas des anomalies, mais des constantes. La France d’aujourd’hui, comme celle d’il y a un million d’années, continue de se construire à travers les rencontres et les échanges.

En fin de compte, l’histoire de France n’est pas celle d’une essence pure, mais celle d’une terre ouverte, modelée par ceux qui l’ont traversée. L’archéologie, en fouillant le passé, nous aide à mieux comprendre le présent et à envisager l’avenir avec une vision plus inclusive.

En résumé :

- La France est un territoire façonné par des migrations millénaires.

- Le métissage, dès la préhistoire, est une constante de son histoire.

- L’archéologie déconstruit les récits d’une identité figée.

- Les découvertes récentes montrent une France connectée et diverse.