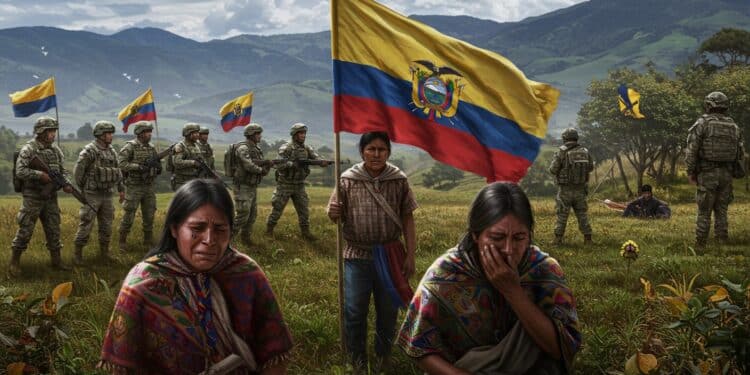

Un cri déchire le silence d’un petit village de la province d’Imbabura, en Équateur. Une femme, les larmes aux yeux, s’adresse au président de son pays : « Nous ne sommes pas des terroristes ! » Ce cri, c’est celui de Maria Lucila, une veuve de 42 ans, dont le mari a été fauché par des tirs lors d’affrontements entre manifestants indigènes et forces de l’ordre. Cette tragédie, survenue à Cotacachi, à une centaine de kilomètres de Quito, est devenue le symbole d’une crise sociale qui secoue le pays andin. Mais que se passe-t-il réellement en Équateur ? Pourquoi ces manifestations, et pourquoi un tel drame ? Plongeons dans cette histoire où la colère, la douleur et l’injustice se mêlent.

Une Crise Déclenchée par la Hausse du Diesel

Depuis une semaine, l’Équateur est le théâtre de tensions sociales sans précédent. À l’origine de ce soulèvement, une décision du gouvernement : la suppression des subventions sur le diesel, entraînant une hausse de 56 % du prix de ce carburant essentiel. Dans un pays où une grande partie de la population, notamment les communautés indigènes, dépend du diesel pour ses activités quotidiennes, cette mesure a été perçue comme une attaque directe contre les plus vulnérables. Les routes bloquées, les affrontements avec l’armée et les cris de révolte sont devenus le quotidien de régions comme Imbabura, où la colère gronde.

La principale organisation des peuples indigènes, connue sous le nom de Conaie, a lancé un appel à la mobilisation. Routes barrées, pneus brûlés, manifestations massives : les protestataires exigent le retour des subventions et une meilleure prise en compte de leurs conditions de vie. Mais la réponse du gouvernement a été brutale, marquée par un état d’urgence et le déploiement de l’armée, transformant les manifestations en scènes de quasi-guerre.

Le Drame de Cotacachi : Une Vie Fauchée

Dimanche dernier, à Cotacachi, la situation a basculé dans l’horreur. Efrain Fuerez, un artisan de 46 ans, père de deux enfants, est tombé sous les balles. Selon les témoignages, il a été atteint par trois tirs, attribués aux forces militaires. Sa mort, confirmée par une organisation de défense des droits humains, a choqué le pays. Une enquête a été ouverte par le parquet, mais pour beaucoup, elle ne suffira pas à apaiser la douleur ou à rendre justice.

« Monsieur Noboa, on n’est pas des terroristes et on m’a enlevé mon mari. Mes enfants sont anéantis », déclare Maria Lucila, 42 ans, dans un témoignage poignant.

La veuve d’Efrain, Maria Lucila, raconte les derniers instants de son mari. Lors d’un ultime échange téléphonique, il lui confiait que les militaires utilisaient des gaz lacrymogènes et tiraient sur la foule. « Je lui ai dit de faire attention, qu’ils n’avaient pas de cœur », murmure-t-elle, encore sous le choc. Efrain, désarmé, n’avait ni arme ni bâton pour se défendre. Pourtant, il a été abattu, laissant derrière lui une famille brisée et une communauté en deuil.

Un Conflit aux Conséquences Dévastatrices

Les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont fait de nombreuses victimes. Selon une organisation de défense des droits humains, 48 personnes ont été blessées, et six autres sont portées disparues. Du côté de l’armée, 12 soldats auraient été blessés, et 17 seraient retenus en otage par les manifestants. Ces chiffres, bien que choquants, ne racontent qu’une partie de l’histoire. Derrière chaque blessure, chaque disparition, se cachent des familles déchirées et des communautés en lutte pour leur survie.

Le gouvernement, dirigé par le président Daniel Noboa, a choisi une rhétorique dure, qualifiant les manifestations d’actes terroristes. Cette accusation, loin d’apaiser les tensions, a jeté de l’huile sur le feu. Douze des 90 personnes arrêtées font désormais face à des poursuites pour « terrorisme », une charge qui pourrait les conduire à des peines de prison allant jusqu’à 30 ans. Une telle réponse soulève des questions : les manifestants sont-ils vraiment des terroristes, ou sont-ils des citoyens désespérés luttant pour leurs droits ?

La Voix des Indigènes : Une Lutte pour la Dignité

Pour comprendre la profondeur de cette crise, il faut se pencher sur les conditions de vie des communautés indigènes en Équateur. Dans des régions comme Imbabura, la pauvreté est omniprésente. Les subventions sur le carburant représentaient un filet de sécurité pour beaucoup, permettant de maintenir des activités agricoles ou artisanales. Leur suppression a été vécue comme une trahison, un abandon de la part d’un gouvernement qui semble déconnecté des réalités du terrain.

Maria Lucila, dans sa maison modeste, invite les autorités à venir constater par elles-mêmes les conditions dans lesquelles elle vit. « Ils disent que tout va bien dans le pays, mais qu’ils viennent ici, chez moi, où je vivais avec mon mari », lance-t-elle avec amertume. Son témoignage, chargé d’émotion, reflète le sentiment d’injustice partagé par des milliers d’autres.

Les chiffres clés de la crise

- 1 mort confirmée : Efrain Fuerez, tué par balle.

- 48 blessés parmi les manifestants.

- 6 personnes portées disparues.

- 12 soldats blessés, 17 retenus en otage.

- 90 arrestations, dont 12 pour « terrorisme ».

Des Accusations de Violences Militaires

Une vidéo diffusée par la Conaie a jeté une lumière crue sur la brutalité des affrontements. On y voit des militaires descendre d’un véhicule blindé et s’en prendre violemment à deux hommes à terre, dont l’un semble être Efrain Fuerez, déjà blessé. Ces images, largement partagées, ont suscité une vague d’indignation. Pourtant, le haut commandement militaire n’a pas encore réagi officiellement, laissant planer le doute sur les circonstances exactes de cette tragédie.

Face à ces accusations, le gouvernement pointe du doigt les leaders des manifestations, en particulier le président de la Conaie, Marlon Vargas. Les autorités le tiennent pour responsable des violences, l’accusant d’avoir incité à la révolte. Cette stratégie de criminalisation des leaders indigènes n’est pas nouvelle, mais elle risque d’aggraver les tensions dans un pays déjà fracturé.

Un Pays au Bord de l’Implosion

L’Équateur est à un tournant. La crise actuelle dépasse la simple question des subventions au diesel. Elle met en lumière des inégalités profondes, un fossé entre les élites urbaines et les populations rurales, ainsi qu’une méfiance croissante envers les institutions. Les communautés indigènes, qui représentent une part significative de la population, se sentent marginalisées, ignorées par un gouvernement qui privilégie des mesures économiques impopulaires.

Les manifestations, bien que marquées par des violences, sont avant tout un cri pour la justice et la dignité. Les familles comme celle de Maria Lucila ne demandent pas seulement des excuses ou des enquêtes. Elles veulent des solutions concrètes, des politiques qui prennent en compte leurs réalités, et surtout, le respect de leurs droits fondamentaux.

Que Peut-on Attendre de l’Avenir ?

La situation en Équateur reste volatile. L’état d’urgence, loin de calmer les esprits, a exacerbé les tensions. Les arrestations massives et les accusations de terrorisme risquent de radicaliser davantage les manifestants. Dans ce contexte, le dialogue semble être la seule issue viable, mais il exige une volonté politique que le gouvernement ne semble pas prêt à offrir pour l’instant.

Pour Maria Lucila et des milliers d’autres, cette crise est personnelle. Chaque jour, elle vit avec le poids de l’absence de son mari, tué pour avoir défendu ses convictions. Son histoire, tragique mais puissante, est un rappel de la force des communautés indigènes et de leur détermination à se faire entendre, malgré les risques.

« Ils sont venus pour tuer », murmure Maria Lucila, un témoignage qui résonne comme un appel à la justice.

Alors que l’Équateur s’enfonce dans cette crise, une question demeure : combien de drames faudra-t-il pour que les voix des plus vulnérables soient enfin entendues ? La réponse, pour l’instant, reste suspendue dans l’air lourd des hauts plateaux andins.