Alors que le monde observe avec attention les développements au Moyen-Orient, une question brûlante persiste : la reconnaissance d’un État palestinien peut-elle apaiser ou exacerber les tensions dans la région ? Les récentes déclarations du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, jettent une lumière crue sur ce débat. Avant de s’envoler pour les États-Unis, où il doit s’exprimer devant l’Assemblée générale des Nations unies, il a vivement critiqué les pays ayant reconnu l’État palestinien, qualifiant cette démarche de « capitulation » face au terrorisme. Ce discours, prononcé dans un contexte de guerre à Gaza qui dure depuis près de deux ans, soulève des interrogations sur l’avenir de la paix dans la région.

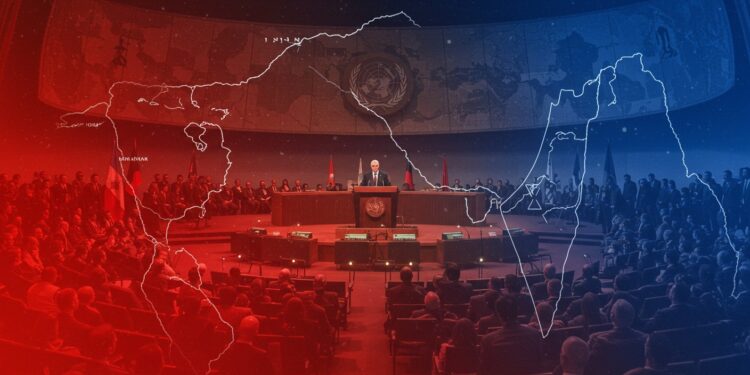

Un discours musclé à l’ONU

Avant son départ pour New York, Benjamin Netanyahu a annoncé vouloir défendre ce qu’il appelle « la vérité » d’Israël lors de son intervention à l’ONU. Ce discours, prévu pour le vendredi, intervient dans un contexte diplomatique tendu. Plusieurs pays, lors d’une conférence organisée par la France et l’Arabie saoudite en marge de l’Assemblée générale, ont récemment reconnu l’État de Palestine. Pour Netanyahu, ces décisions sont non seulement inacceptables, mais elles récompenseraient des actes qu’il qualifie de criminels.

Je dénoncerai ces dirigeants qui, au lieu de condamner les meurtriers, les violeurs, les brûleurs d’enfants, veulent leur accorder un État au cœur de la Terre d’Israël.

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien

Ses propos, tenus à l’aéroport Ben Gourion, reflètent une position ferme : pour lui, la création d’un État palestinien est inconcevable dans les circonstances actuelles. Cette rhétorique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider l’image d’Israël comme une nation unie face à des menaces extérieures.

La reconnaissance de la Palestine : un débat international

La reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, a marqué un tournant diplomatique. Ces décisions, prises dans le contexte de la guerre à Gaza, visent à soutenir une solution à deux États, une idée défendue par de nombreux acteurs internationaux. Cependant, pour Netanyahu, ces gestes ne font qu’affaiblir la position d’Israël. Il a qualifié ces reconnaissances de « capitulation honteuse » face au terrorisme, arguant qu’elles ne tiennent pas compte des réalités sur le terrain.

La guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a exacerbé les tensions. Depuis, l’offensive israélienne a causé des pertes humaines et matérielles considérables, alimentant un débat mondial sur la légitimité des actions des deux parties. Les pays ayant reconnu la Palestine estiment que cette démarche pourrait ouvrir la voie à des négociations de paix. Mais pour le gouvernement israélien, elle représente une menace directe à sa sécurité.

Une rencontre clé avec Donald Trump

Outre son discours à l’ONU, Netanyahu doit rencontrer Donald Trump à Washington. Cette rencontre, la quatrième entre les deux hommes, est perçue comme une opportunité pour discuter des perspectives de paix dans la région. Le Premier ministre israélien a déclaré vouloir aborder les « grandes opportunités » ouvertes par les récentes victoires militaires d’Israël, ainsi que les objectifs de la guerre : libérer les otages, vaincre le Hamas et élargir ce qu’il appelle le « cercle de paix ».

Donald Trump, quant à lui, semble déterminé à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit. Son émissaire, Steve Witkoff, a présenté un « plan en 21 points pour la paix au Moyen-Orient et à Gaza » lors d’une réunion avec plusieurs pays arabes et musulmans. Ce plan, bien que peu détaillé publiquement, pourrait marquer une tentative de relancer les négociations dans un contexte diplomatique complexe.

Donald Trump souhaite mettre rapidement un terme au conflit.

Responsable de la Maison Blanche

Les discussions entre Netanyahu et Trump pourraient ainsi influencer la dynamique régionale, notamment en ce qui concerne les relations entre Israël et les pays arabes signataires des accords d’Abraham, qui ont normalisé leurs relations avec Israël ces dernières années.

L’offensive militaire à Gaza : un tournant stratégique

Parallèlement aux joutes diplomatiques, l’armée israélienne poursuit ses opérations à Gaza. Le 16 septembre, une offensive d’envergure a été lancée sur la ville de Gaza, considérée comme le dernier bastion majeur du Hamas. Cette opération vise à neutraliser le mouvement islamiste, accusé d’avoir orchestré l’attaque meurtrière d’octobre 2023. Pour Israël, il s’agit d’une étape cruciale pour rétablir la sécurité dans la région.

Cette offensive, cependant, n’est pas sans controverse. Depuis novembre 2024, Benjamin Netanyahu fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza. Ces accusations, qu’il rejette catégoriquement, ajoutent une couche de complexité à sa visite aux États-Unis et à son discours à l’ONU.

Vers une paix durable ou une impasse ?

Le conflit israélo-palestinien, l’un des plus longs et complexes de l’histoire contemporaine, continue de diviser la communauté internationale. D’un côté, les partisans d’une solution à deux États estiment que la reconnaissance de la Palestine est une étape essentielle vers la paix. De l’autre, le gouvernement israélien, sous la direction de Netanyahu, voit dans ces gestes une menace existentielle.

Pour mieux comprendre les enjeux, voici un résumé des points clés du débat :

- Reconnaissance de la Palestine : Plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont reconnu l’État palestinien, suscitant l’ire d’Israël.

- Position d’Israël : Netanyahu rejette catégoriquement l’idée d’un État palestinien, le qualifiant de récompense pour le terrorisme.

- Diplomatie américaine : Donald Trump et son émissaire Steve Witkoff proposent un plan de paix en 21 points, mais les détails restent flous.

- Conflit à Gaza : L’offensive israélienne vise à éliminer le Hamas, mais soulève des questions sur les pertes civiles et les accusations de crimes de guerre.

Alors que Netanyahu s’apprête à s’exprimer devant l’ONU, le monde retient son souffle. Son discours pourrait soit apaiser les tensions, soit envenimer davantage un conflit déjà explosif. Dans le même temps, les efforts de Donald Trump pour proposer une solution alternative montrent que la diplomatie reste une option, bien que fragile.

Les défis d’une solution à deux États

La solution à deux États, bien que soutenue par une large partie de la communauté internationale, se heurte à des obstacles majeurs. D’une part, la question des frontières reste un point de discorde : où tracer la ligne entre Israël et un éventuel État palestinien ? D’autre part, la sécurité d’Israël, confronté à des attaques répétées du Hamas, est une priorité non négociable pour Netanyahu.

Enfin, la situation humanitaire à Gaza, où des milliers de civils souffrent des conséquences de la guerre, complique encore davantage les négociations. Les organisations internationales appellent à un cessez-le-feu immédiat, mais les objectifs militaires d’Israël semblent loin d’être atteints.

Un avenir incertain

Le discours de Netanyahu à l’ONU et sa rencontre avec Trump seront scrutés de près par les observateurs internationaux. Ces événements pourraient redéfinir les contours de la diplomatie au Moyen-Orient, ou au contraire, accentuer les divisions. Une chose est sûre : la question de la reconnaissance de la Palestine continuera de susciter des débats passionnés, tant sur la scène internationale que dans les cercles politiques israéliens et palestiniens.

En attendant, la guerre à Gaza se poursuit, avec son lot de tragédies humaines et de défis diplomatiques. La communauté internationale, divisée sur la meilleure voie à suivre, devra trouver un équilibre entre la reconnaissance des aspirations palestiniennes et la garantie de la sécurité d’Israël. Une tâche loin d’être aisée dans un contexte aussi polarisé.