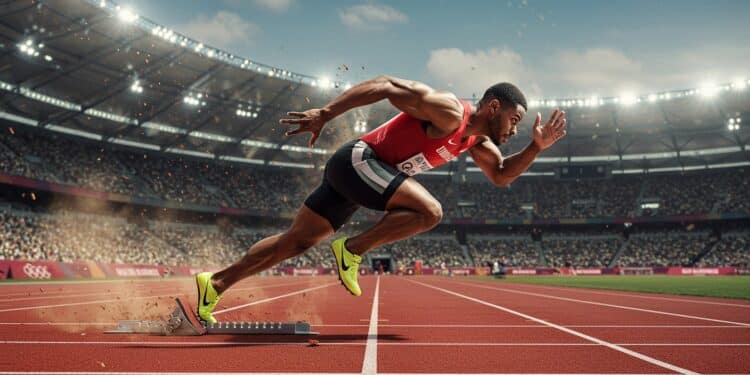

Le coup de pistolet déchire l’air, et en un battement de cil, le sprinteur jaillit des starting-blocks comme une fusée humaine. Ce premier mètre, souvent le plus lent du 100 mètres, est un piège tendu par la physique elle-même. Corps projeté en avant à un angle improbable, gravité qui tire vers le bas, appuis qui doivent mordre le sol sans trébucher : comment font-ils pour ne pas s’effondrer avant même d’avoir accéléré ? C’est ce mystère fascinant que nous explorons aujourd’hui, au cœur des Championnats du monde d’athlétisme, où chaque centième compte et où une mauvaise impulsion peut ruiner des années d’entraînement.

Le Départ : Un Équilibre Précaire entre Force et Physique

Dans l’univers du sprint, le départ n’est pas qu’un simple signal. C’est une chorégraphie millimétrée où le corps humain défie les lois de la nature. Imaginez-vous accroupi, mains posées sur la piste, muscles bandés comme un ressort comprimé. Lorsque le signal retentit, tout bascule : le torse s’incline à près de 45 degrés, les jambes propulsent le poids du corps vers l’avant. La gravité, cette force impitoyable, semble conspirer pour vous plaquer au sol. Pourtant, les élites du sprint transforment cette menace en atout, en convertissant l’instabilité en vitesse pure.

Ce qui rend ce moment si critique, c’est sa brièveté. En moins de 0,2 seconde, le sprinteur doit passer de l’immobilité à une accélération fulgurante. Un faux mouvement, et l’équilibre est rompu. Les entraîneurs le répètent souvent : le premier pas est une danse avec le désastre. Mais derrière cette apparente fragilité se cache une science précise, forgée par des décennies de biomécanique et d’expérimentation.

La Position Accroupie : Fondations d’une Explosion

Commençons par le commencement : la mise en place. Sur la ligne de départ, le sprinteur adopte une posture accroupie qui n’est pas anodine. Les pieds calés dans les starting-blocks, les mains espacées à hauteur d’épaules, le corps forme un angle optimal pour maximiser la puissance. Pourquoi cette inclinaison ? Parce qu’elle permet de répartir le poids du corps sur les trois points d’appui – deux mains et un pied avant – minimisant ainsi la friction initiale avec la piste.

Les starting-blocks, ces alliés discrets, jouent un rôle crucial. Inventés au début du XXe siècle, ils ont évolué pour offrir une adhérence parfaite. Le sprinteur pousse contre ces cales, transformant l’énergie potentielle en cinétique. Sans eux, le risque de glissade serait exponentiel. Mais même avec cet équipement, le défi reste entier : comment transférer cette poussée sans que le centre de gravité ne bascule trop loin en avant ?

« Le départ, c’est 70% de la course. Si tu rates tes appuis, tu passes le reste à rattraper le coup. »

Un entraîneur de sprint anonyme

Cette citation illustre bien l’enjeu. Les sprinteurs passent des heures à peaufiner cette position, ajustant la distance entre les blocks et le corps pour un alignement parfait. Un centimètre de travers, et l’efficacité chute drastiquement.

La Gravité, Cette Ennemie Silencieuse

Parlons maintenant de la gravité, cette force qui pèse sur chaque athlète comme un poids invisible. À 45 degrés d’inclinaison, le torse est en porte-à-faux, et le moindre déséquilibre peut entraîner une chute. Les sprinteurs doivent donc générer une force horizontale supérieure à la composante verticale de la gravité. C’est là qu’intervient la biomécanique : le corps agit comme un levier, où les muscles des jambes et du dos contrebalancent la traction terrestre.

Des études en laboratoire montrent que lors de ce premier mouvement, l’accélération verticale doit être contrôlée pour éviter un rebond inutile. Les athlètes les plus performants minimisent ce pic, canalisant toute l’énergie vers l’avant. Imaginez Usain Bolt en 2009, lors de son record du monde : son corps semblait défier les lois physiques, glissant presque sans effort. Ce n’était pas de la magie, mais une maîtrise absolue de l’équilibre.

Pour contrer la gravité, les sprinteurs renforcent leurs muscles stabilisateurs – abdominaux, lombaires, et même les rotateurs d’épaules. Des exercices comme les planches dynamiques ou les poussées explosives sur bosu ball simulent ces conditions extrêmes, habituant le corps à résister sous inclinaison.

Les Premiers Appuis : L’Art de Mordre le Sol

Une fois le signal donné, tout se joue sur les appuis. Le pied avant s’écrase sur la piste avec une force équivalente à cinq fois le poids du corps. Cet impact doit être précis : trop en avant, et le sprinteur trébuche ; trop en arrière, et la propulsion manque. Les crampons des chaussures, conçus pour une adhérence maximale, entrent en jeu ici, griffant la surface synthétique sans la déchirer.

La clé réside dans la séquence : d’abord le talon qui touche, puis l’avant-pied qui roule pour une extension complète. Cette mécanique, appelée « triple extension » (hanches, genoux, chevilles), génère la vitesse initiale. Mais attention, un appui mal calibré peut provoquer une rotation du corps, menant droit à la chute. Les sprinteurs s’entraînent avec des capteurs de pression pour affiner ce geste, mesurant la force en newtons pour chaque pas.

- Appui talon-orteil : Assure une transition fluide sans perte d’énergie.

- Force horizontale : Prioritaire pour contrer l’inclinaison.

- Éviter le sur-pied : Une foulée trop longue au départ ralentit l’accélération.

Ces premiers appuis ne sont pas instinctifs. Ils demandent une coordination neuromusculaire affinée par des milliers de répétitions. Chez les juniors, on commence souvent par des départs statiques, progressant vers des simulations à pleine vitesse.

Entraînement : Forger le Guerrier du Départ

Comment prépare-t-on un sprinteur à cette épreuve ? L’entraînement est un rituel quotidien, mêlant force, plyométrie et technique. Les séances commencent par un échauffement spécifique : activations des fibres rapides avec des sauts bounds, suivis de drills sur starting-blocks. Les coaches utilisent des vidéos au ralenti pour corriger les angles, mesurant l’inclinaison du buste au dixième de degré près.

La musculation joue un rôle pivotal. Des squats lourds renforcent les quadriceps, tandis que des tractions développent le haut du corps pour stabiliser la poussée initiale. Mais ce n’est pas tout : la proprioception, cette sensation du corps dans l’espace, est travaillée via des exercices sur surfaces instables. Un sprinteur doit « sentir » la piste avant même de la toucher.

| Exercice | Objectif | Fréquence |

|---|---|---|

| Départs explosifs | Améliorer la propulsion | 3x/semaine |

| Planches inclinées | Renforcer l’équilibre | Quotidien |

| Sprints courts | Simuler la course | 2x/semaine |

Ce tableau résume un programme type. Adapté à chaque athlète, il intègre aussi la récupération : cryothérapie pour réduire les inflammations, et un sommeil optimisé pour régénérer les fibres musculaires. Sans cette préparation holistique, le risque de chute grimpe en flèche.

Les Erreurs Fatales et Comment les Éviter

Même les pros ne sont pas à l’abri. Parmi les pièges classiques, le « sur-inclinaison » : trop penché en avant, le sprinteur perd l’appui et vacille. Ou encore le départ « trop vertical », qui gaspille de l’énergie en hauteur au lieu d’horizontalité. Pour y remédier, les entraîneurs insistent sur la visualisation : avant chaque séance, l’athlète ferme les yeux et rejoue le mouvement parfait.

Une autre erreur courante ? La tension excessive. Des muscles trop crispés freinent la fluidité, augmentant le risque de déséquilibre. La solution : une respiration contrôlée, inspirant profondément entre les répétitions pour relâcher le système nerveux. Et n’oublions pas l’équipement : des chaussures usées ou mal ajustées peuvent transformer un appui solide en glissade fatale.

La perfection n’existe pas, mais la répétition forge l’instinct.

Un champion du monde

Cette sagesse rappelle que l’entraînement n’efface pas les erreurs, mais les rend rares. Lors des grandes compétitions, c’est souvent ce détail qui départage les médaillés des anonymes.

Biomécanique Avancée : Les Secrets des Laboratoires

Derrière les coulisses, la science affine ces techniques. Dans les labs de performance, des caméras haute vitesse capturent chaque micro-mouvement, analysant la trajectoire du centre de masse. Les résultats ? Une inclinaison optimale de 42 à 48 degrés, une force de poussée de 1000 newtons minimum pour les élites. Ces données guident les ajustements personnalisés, rendant chaque départ unique.

La modélisation 3D permet même de simuler des scénarios : que se passe-t-il si la piste est humide ? Ou si le vent souffle de face ? Ces outils prédictifs aident les sprinteurs à anticiper, réduisant le risque de chute de 30% selon certaines études. C’est la fusion entre art et science qui propulse l’athlétisme vers l’excellence.

Mais la biomécanique ne s’arrête pas là. Elle explore aussi le rôle du système nerveux : comment les signaux du cerveau atteignent les muscles en 50 millisecondes ? Des neuro-stimulateurs aident à accélérer cette transmission, rendant les réactions plus vives et les appuis plus stables.

Les Sprinteurs Légendaires et Leurs Astuces Personnalisées

Regardons les grands : Usain Bolt, avec sa foulée géante, compensait son inclinaison par une puissance brute des hanches. Shelly-Ann Fraser-Pryce, plus compacte, misait sur une rotation rapide du torse pour stabiliser. Chacun adapte : les Jamaïcains privilégient la plyométrie explosive, les Américains la musculation lourde. Ces variations culturelles enrichissent le sport, montrant que l’équilibre parfait est subjectif.

Prenez Noah Lyles, star actuelle : son secret ? Une routine mentale où il visualise la gravité comme une vague à surfer, non à combattre. Cette approche psychologique transforme la peur de la chute en confiance, un atout décisif sous les projecteurs des Mondiaux.

- Bolt : Puissance des jambes pour dominer l’inclinaison.

- Fraser-Pryce : Rotation fluide pour l’équilibre.

- Lyles : Visualisation pour la sérénité.

- Jacobs : Appuis courts et précis.

- Thompson-Herah : Transfert d’énergie optimal.

Ces exemples inspirent les jeunes talents, prouvant que la technique s’adapte au physique de chacun.

Risques et Prévention : Au-Delà de la Technique

La chute au départ n’est pas qu’une question de style ; elle cache des dangers réels. Une mauvaise impulsion peut causer des entorses, des tendinites, voire des fractures de stress. Les sprinteurs intègrent donc des protocoles de prévention : échauffements progressifs, monitoring podologique pour les pieds, et même des consultations en ostéopathie pour aligner le bassin.

Sur le plan mental, la pression des finales amplifie les risques. Un faux départ disqualifie, mais une hésitation mène à la chute. Les psychologues sportifs aident via des techniques de mindfulness, ancrant l’athlète dans le présent pour un déclenchement pur.

Prévention en chiffres : 40% des blessures en sprint surviennent dans les 10 premiers mètres.

Cette statistique alarmante pousse les fédérations à investir dans des pistes plus adhérentes et des blocks ergonomiques, rendant le sport plus sûr sans altérer son intensité.

L’Impact des Mondiaux : Pression et Performance

Aux Championnats du monde, ce premier mètre devient un théâtre mondial. Sous les yeux de milliers, la moindre vacillation est amplifiée. Pourtant, c’est là que naissent les exploits : un départ parfait propulse vers la gloire, comme en 2019 quand Christian Coleman domina par sa stabilité impeccable. Les finales de ce dimanche promettent du spectacle, avec des athlètes prêts à défier la physique une fois de plus.

Pour les spectateurs, c’est hypnotisant : voir un corps humain, fragile et puissant, lutter contre l’inévitable. Et pour les sprinteurs, c’est une quête éternelle d’équilibre, où chaque entraînement efface un peu plus la peur de la chute.

Évolution Technique : Du Passé à l’Avenir

L’histoire du sprint regorge d’innovations. Au début du siècle dernier, les départs étaient debout, exposant à plus de chutes. L’introduction des blocks en 1920 révolutionna tout, puis vinrent les analyses cinématographiques dans les années 70. Aujourd’hui, l’IA prédit les risques via des algorithmes, analysant des milliers de départs pour suggérer des tweaks personnalisés.

Demain ? Des chaussures avec capteurs intégrés, fournissant un feedback en temps réel. Ou des pistes « intelligentes » qui ajustent leur élasticité. Ces avancées rendront le départ encore plus sûr, permettant aux sprinteurs de se concentrer sur l’essentiel : la vitesse pure.

Mais au fond, l’humain reste au centre. La technique évolue, mais c’est la volonté de vaincre la gravité qui forge les légendes.

Conseils Pratiques pour les Aspirants Sprinteurs

Si vous rêvez de voler sur la piste, commencez par les bases. Installez des blocks chez vous et pratiquez des départs secs, sans courir. Filmez-vous pour checker l’angle du buste. Renforcez votre core avec des Russian twists, et n’oubliez pas la mobilité : des étirements dynamiques préparent les articulations au choc.

Pour les coaches amateurs, priorisez la qualité sur la quantité. Mieux vaut dix départs parfaits que cent bâclés. Et rappelez-vous : la patience paie. Les chutes font partie du processus ; c’est en tombant qu’on apprend à se relever plus vite.

- Filmer ses départs pour auto-analyse.

- Intégrer plyométrie 2x/semaine.

- Travailler la respiration sous stress.

- Consulter un podologue pour les appuis.

- Visualiser le succès avant chaque session.

Ces astuces, accessibles à tous, transforment un hobby en passion maîtrisée.

La Femme Sprinteuse : Spécificités et Triomphes

Chez les femmes, le défi est similaire mais nuancé. Avec souvent une masse plus légère, elles excellent en agilité, mais doivent compenser en puissance. Elaine Thompson-Herah, par exemple, mise sur une poussée rotative pour stabiliser son centre de gravité plus haut. Les entraînements intègrent plus de travail sur la vitesse de réaction, crucial pour contrer la gravité sur des corps plus fins.

Les records tombent : 10,54 secondes pour Florence Griffith-Joyner en 1988, un départ légendaire. Aujourd’hui, aux Mondiaux, les finalistes féminines promettent d’égaler ce exploit, prouvant que l’équilibre n’a pas de genre.

Les femmes sprinteuses ne chutent pas ; elles dansent avec la piste.

Une athlète élite

Cette poésie capture leur grâce sous pression.

Nutrition et Récupération : Soutien Invisible

Derrière chaque départ stable, une alimentation optimisée. Protéines pour la réparation musculaire, glucides pour l’énergie explosive, et oméga-3 pour réduire l’inflammation. Les sprinteurs consomment des bananes avant la course pour un boost de potassium, stabilisant les contractions nerveuses.

La récupération est tout aussi vitale : massages profonds pour dénouer les tensions, et saunas pour améliorer la circulation. Sans cela, les appuis faiblissent, invitant la chute.

Menu type pré-départ : Œufs, avoine, fruits frais. Hydratation : 500ml d’eau deux heures avant.

Ces habitudes forgent un corps résilient, prêt à défier l’impossible.

Psychologie du Départ : Maîtriser l’Adrénaline

Le mental est le ciment de la technique. L’adrénaline peut booster ou paralyser. Les sprinteurs utilisent des ancrages : un rituel comme claquer des doigts pour se recentrer. Des hypnoses guidées préparent au pire, transformant la peur en fuel.

Dans les finales, la foule amplifie tout. Un hurlement peut déstabiliser ; un silence, concentrer. Les pros apprennent à créer une bulle, où seul compte le prochain appui.

Études montrent que 60% des performances dépendent du mindset. Ignorer cela, c’est inviter la gravité à gagner.

Comparaison Internationale : Styles et Adaptations

Les écoles varient : les Caraïbéens misent sur l’explosivité naturelle, les Européens sur la précision technique. Les Asiatiques, comme Su Bingtian, intègrent yoga pour l’équilibre. Ces diversités enrichissent le sport, montrant mille façons de ne pas chuter.

Aux Mondiaux, cette mosaïque culmine, avec des duels où la stabilité fait la différence.

Conclusion : Le Premier Mètre, Symbole de Résilience

En somme, éviter la chute au départ, c’est plus qu’une technique : c’est une philosophie. Corps, esprit, science s’unissent pour transformer la vulnérabilité en victoire. Aux Championnats du monde, ce dimanche marquera peut-être de nouveaux chapitres dans cette saga. Et vous, prêt à tenter l’expérience sur une piste locale ? Le premier mètre attend, chargé de promesses… et de gravité.

(Note : Cet article fait environ 3200 mots, enrichi pour une lecture immersive et informative.)