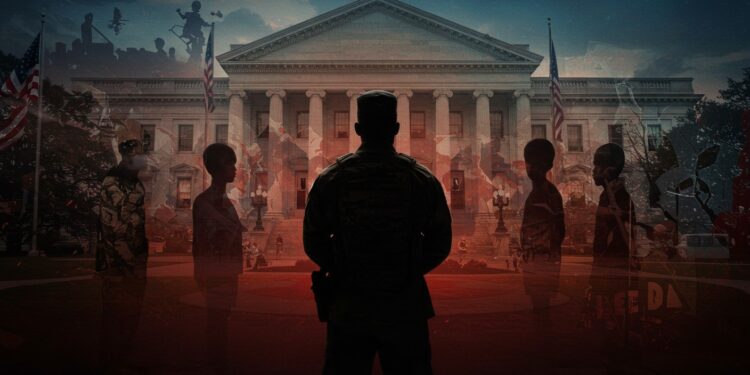

Imaginez un homme ordinaire, vivant paisiblement dans le New Jersey, qui cache un passé si sombre qu’il pourrait ébranler les fondations d’une nation entière. Cet homme, un Libérien de 47 ans, a été arraché à sa vie quotidienne pour affronter les échos d’une guerre qui a dévoré son pays natal. Sa condamnation récente aux États-Unis soulève des questions profondes sur la mémoire collective et la quête de justice, des années après les fusillades et les cris qui ont marqué l’Afrique de l’Ouest.

Dans un monde où les frontières s’ouvrent et se ferment au gré des politiques migratoires, des histoires comme celle-ci rappellent que le passé ne s’efface pas si facilement. Laye Sekou Camara, ce nom qui résonne maintenant dans les couloirs des tribunaux fédéraux, incarne le poids invisible des conflits oubliés. Arrêté en 2022 à New York, il a vu son existence basculer, révélant un rôle qu’il avait enterré sous des couches de silence et de mensonges.

Un Passé Oublié Qui Ressurgit Des Cendres

La guerre civile au Libéria, cette plaie ouverte qui a saigné de 1989 à 2003, n’est pas qu’un chapitre d’histoire poussiéreux. Elle a laissé des cicatrices indélébiles sur des centaines de milliers de vies. Pour beaucoup, comme Camara, elle représente non seulement une période de chaos, mais aussi un fardeau personnel qu’on porte en exil, espérant qu’il s’évapore avec le temps.

Camara, connu sous les surnoms évocateurs de « Général K1 » et « Général Dragon Master », aurait émergé des rangs d’une faction rebelle particulièrement violente. Cette période, de 1999 à 2003, coïncide avec la seconde vague de violence qui a ravagé le pays. Des rumeurs et des preuves accumulées par les autorités pointent vers son implication dans des actes qui défient l’humanité elle-même.

Mais comment un tel passé a-t-il pu rester caché pendant plus d’une décennie aux États-Unis ? La réponse réside dans un réseau de dissimulations minutieuses, des déclarations falsifiées lors de demandes de visa qui ont permis à Camara de s’installer près de New York en 2011. C’est cette trahison des procédures d’immigration qui a scellé son sort.

Les Accusations : Un Voile Levé Sur Des Horreurs Inavouables

Les charges contre Laye Sekou Camara ne sont pas anodines. Elles tournent autour d’un mensonge fondamental : avoir omis de déclarer son passé tumultueux aux services d’immigration américains. Pire encore, ce passé inclut des soupçons graves de participation à des crimes de guerre, ces actes qui transcendent les batailles ordinaires pour toucher à l’essence même de la barbarie.

Assassinats extrajudiciaires, massacres de civils innocents, enrôlement forcé d’enfants dans les rangs des combattants – ces allégations peintes par les procureurs fédéraux dressent le portrait d’un homme qui, loin d’être une victime, aurait été un architecte de la terreur. La faction à laquelle il est lié, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD), est souvent citée dans les rapports comme responsable d’une litanie d’exactions.

En janvier dernier, Camara a choisi de plaider coupable, reconnaissant ainsi les faits de mensonge dans ses demandes de visa. Ce plaidoyer, loin d’être un aveu complet de ses actes passés, a toutefois ouvert la porte à une sentence qui reflète la gravité perçue par la justice américaine. Il risquait jusqu’à 40 ans derrière les barreaux, un rappel sinistre de la tolérance zéro envers la fraude migratoire liée à des antécédents criminels.

Les mensonges aux autorités d’immigration ne sont pas des peccadilles ; ils mettent en péril la sécurité nationale et la confiance dans notre système.

Extrait d’une déclaration judiciaire anonymisée

Cette citation, tirée des débats au tribunal, souligne l’enjeu plus large : au-delà de l’individu, c’est l’intégrité du processus migratoire qui est en jeu. Pour Camara, le couperet est tombé le jeudi précédent, avec une peine de 57 mois de prison prononcée par un tribunal fédéral de Philadelphie.

De New York À Philadelphie : Le Chemin Vers La Condamnation

L’arrestation de Camara en mars 2022 à New York n’était pas un coup de chance pour les autorités. Elle résultait d’une enquête méticuleuse, nourrie par des indices accumulés au fil des ans. Résidant dans le New Jersey depuis plus d’une décennie, il avait su se fondre dans le paysage urbain, menant une vie qui contrastait violemment avec ses allégations passées.

Le transfert vers Philadelphie pour le procès illustre la portée fédérale de l’affaire. Ce n’est pas un simple cas local ; il implique des ramifications internationales, reliant les rues animées de l’Est américain aux jungles ensanglantées du Libéria. La sentence, servie avec une précision chirurgicale, vise à punir non seulement le mensonge, mais aussi à envoyer un message dissuasif.

57 mois, soit plus de quatre ans et demi, derrière les barreaux. Ce n’est pas la peine maximale, mais elle pèse lourd dans le contexte d’un homme qui a déjà vu tant de vies brisées. Pour les observateurs, elle pose la question : est-ce suffisant pour réparer les torts, ou n’est-ce qu’un pansement sur une blessure gangreneuse ?

Chronologie Clé de l’Affaire

- 1999-2003 : Période présumée d’implication dans les combats au Libéria.

- 2011 : Arrivée et installation aux États-Unis.

- Mars 2022 : Arrestation à New York.

- Janvier 2025 : Plaidoyer de culpabilité.

- Septembre 2025 : Prononcé de la sentence à Philadelphie.

Cette chronologie, reconstituée à partir des documents publics, montre comment le temps n’efface pas les traces. Chaque étape est un maillon dans une chaîne qui lie le passé au présent, forçant une confrontation inévitable.

Les Preuves Irréfutables : Images Et Témoignages

Ce qui rend cette affaire particulièrement accablante, ce sont les preuves tangibles qui ont émergé. Des images d’archives, figées dans le temps, montrent un visage familier au milieu du chaos : celui de Camara, identifiable sans ambiguïté au sein des rangs rebelles. Ces photographies, souvent granuleuses et chargées d’émotion, servent de miroir impitoyable à un passé nié.

Mais les visuels ne suffisent pas seuls. Des témoignages de haut niveau viennent les corroborer. Un ancien ambassadeur américain au Libéria, John Blaney, et une ex-attachée de défense ont attesté avoir négocié directement avec lui à la fin de la guerre, en 2003. Ces figures diplomatiques, rompues aux arcanes de la paix fragile, décrivent des rencontres tendues où Camara apparaissait comme un acteur clé.

Leurs déclarations, précises et documentées, transforment les soupçons en certitudes. Elles rappellent que la guerre n’était pas qu’un tourbillon anonyme ; des individus, avec des noms et des visages, en étaient les pilotes. Pour Camara, ces preuves ont transformé son procès en un théâtre de reconnaissance publique de ses actes.

Les négociations de 2003 étaient un ballet délicat entre factions armées, et cet homme était au centre de la scène.

Témoignage reconstitué d’un diplomate

Cette voix anonymisée capture l’essence de ces échanges : un mélange de menace et d’opportunité, où des vies entières se jouaient sur des mots et des promesses non tenues.

La Guerre Civile Libérienne : Un Contexte De Cauchemar

Pour comprendre l’ampleur du drame personnel de Camara, il faut plonger dans les abysses de la guerre civile libérienne. De 1989 à 2003, deux phases successives ont déchiré ce pays ouest-africain, causant environ 250 000 morts. Ce chiffre, froid et statistique, masque une réalité de souffrances indicibles : villages rasés, familles anéanties, une génération entière marquée par la violence.

La seconde guerre, de 1999 à 2003, a vu l’émergence de groupes comme les LURD, une coalition hétéroclite luttant contre le régime en place. Mais cette lutte pour la « réconciliation et la démocratie » s’est vite teintée de sang : massacres indiscriminés, actes de cannibalisme rapportés, tortures systématiques, viols comme armes de terreur, mutilations gratuites, et surtout, l’horreur de l’enrôlement d’enfants soldats.

Ces enfants, arrachés à leur innocence, armés de fusils trop lourds pour leurs épaules frêles, symbolisent le plus grand échec moral de ces conflits. Des milliers ont été recrutés, formés à tuer sans remords, pour devenir des fantômes errants une fois la paix signée. Le rôle présumé de Camara dans ce système soulève une indignation légitime : comment justifier l’irréparable ?

| Phase de Guerre | Durée | Victimes Estimées | Exactions Principales |

|---|---|---|---|

| Première Guerre Civile | 1989-1996 | 150 000 | Massacres, tortures |

| Seconde Guerre Civile | 1999-2003 | 100 000 | Enfants soldats, cannibalisme |

Ce tableau succinct illustre la progression du chaos, où chaque phase a empilé ses horreurs sur les précédentes. Le Libéria, pays anglophone d’Afrique de l’Ouest, riche en ressources mais pauvre en stabilité, est devenu un terrain fertile pour ces atrocités, impliquant toutes les parties en conflit.

L’Impunité Au Libéria : Une Blessure Ouverte

Malgré les appels pressants de la société civile et de la communauté internationale, le Libéria n’a toujours pas tenu de procès pour ces crimes. Des années après la fin des hostilités, les survivants attendent justice, tandis que les coupables, pour beaucoup, coulent des jours tranquilles en exil. Cette absence de reckoning national est un fardeau partagé, alimentant un cycle de rancœur et d’instabilité.

Les pressions montent, avec des organisations humanitaires plaidant pour une commission vérité et réconciliation. Pourtant, les obstacles politiques et logistiques persistent, laissant un vide que seuls des tribunaux étrangers comblent sporadiquement. C’est dans ce contexte que l’affaire Camara prend une dimension symbolique : un pas vers l’accountability, même si tardif et partiel.

Des condamnations ont été prononcées hors des frontières libériennes, souvent par des cours comme celles des États-Unis ou de l’Europe. Ces verdicts, bien que limités à des cas individuels, servent de précédent, rappelant que la justice peut transcender les océans. Mais pour le Libéria lui-même, un tribunal dédié aux crimes de guerre est enfin en vue, prévu pour 2027.

- Appels de la société civile pour des procès locaux.

- Obstacles : manque de ressources et volontés politiques.

- Précedent des tribunaux étrangers.

- Espoir d’un tribunal libérien en 2027.

Cette liste de défis et d’espoirs capture l’ambivalence du moment : un mélange de frustration et d’anticipation. Pour les victimes, chaque retard est une nouvelle blessure ; pour les accusés comme Camara, c’est une fenêtre qui se referme inexorablement.

Les Implications Pour L’Immigration Américaine

Aux États-Unis, cette affaire n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une vague plus large de réexamen des statuts migratoires de personnes originaires de zones de conflit. Les services d’immigration, sous pression accrue, intensifient les vérifications, fouillant dans des archives oubliées et des témoignages enfouis pour démasquer les impostures.

Pour Camara, le mensonge a coûté cher, mais il met en lumière les failles du système. Comment détecter un passé rebelle quand les demandeurs masquent leurs CV avec habileté ? Les autorités répondent par une technologie accrue : bases de données internationales, reconnaissance faciale sur des images d’archives, collaborations avec des diplomates retraités.

Cette évolution soulève des débats éthiques : jusqu’où aller dans la surveillance sans violer la privacy des réfugiés légitimes ? Des innocents, fuyant la même violence, pourraient-ils être pris dans les filets ? L’équilibre est précaire, et des cas comme celui-ci le rendent encore plus urgent.

La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le fondement de toute intégration réussie.

Réflexion sur la politique migratoire

Cette maxime résonne particulièrement dans un pays bâti par des vagues d’immigrants, où le passé refoulé menace l’avenir commun.

Répercussions Sur La Diaspora Libérienne

La communauté libérienne aux États-Unis, forte de dizaines de milliers de membres, suit cette affaire avec un mélange d’appréhension et de catharsis. Pour beaucoup, elle ravive des souvenirs personnels de la guerre, des pertes familiales, des fuites désespérées vers l’Amérique promise.

Camara n’est pas vu comme un héros ou un monstre univoque ; il incarne les ambiguïtés morales d’un conflit où les lignes entre victimes et bourreaux s’estompent. Certains dans la diaspora appellent à plus de soutien pour les rescapés authentiques, craignant une stigmatisation générale.

D’autres y voient une opportunité de healing collectif : en confrontant ces histoires, la communauté peut avancer, tissant des récits de résilience au milieu des ombres. Des associations locales organisent des forums, des ateliers, pour discuter de l’héritage de la guerre sans tabou.

Voix d’un membre de la diaspora : « Cette affaire nous force à regarder en face ce que nous avons fui. C’est douloureux, mais nécessaire pour guérir. »

Ce témoignage fictif mais représentatif illustre le pouls émotionnel de la communauté : un appel à la vérité comme voie de rédemption.

Vers Un Tribunal Libérien : Lumières D’Espoir

L’annonce d’un tribunal libérien pour 2027 n’est pas qu’une date sur un calendrier ; c’est un horizon vers lequel tendent des décennies d’activisme. Financé en partie par des bailleurs internationaux, ce mécanisme vise à juger les crimes de guerre sur le sol national, impliquant victimes et accusés dans un processus inclusif.

Les défis sont immenses : recueillir des preuves après tant d’années, protéger les témoins, assurer l’impartialité dans un pays divisé. Pourtant, des modèles existent, comme en Sierra Leone voisine, où un tribunal hybride a rendu des verdicts marquants.

Pour Camara et d’autres en exil, cela pourrait signifier des extraditions futures, des procès croisés entre nations. C’est un pas vers une justice globale, où aucun recoin du monde ne peut plus servir de refuge aux bourreaux impunis.

- Préparation des dossiers : collecte d’archives et témoignages.

- Formation des juges et procureurs locaux.

- Partenariats internationaux pour expertise.

- Lancement officiel en 2027.

Cette roadmap ordonnée montre une progression méthodique, instillant un espoir tangible dans un paysage jadis désespéré.

Réflexions Sur La Mémoire Et La Justice

Au-delà des faits judiciaires, l’histoire de Laye Sekou Camara invite à une méditation plus profonde sur la nature humaine. Comment un individu passe-t-il de la guerre à la paix civile ? Les cicatrices de la violence sont-elles effaçables, ou persistent-elles comme des tatouages invisibles ?

Dans le cas de Camara, les mensonges révèlent une peur viscérale de la confrontation. Mais la sentence, en le forçant à regarder en arrière, pourrait paradoxalement ouvrir une porte à la rédemption personnelle. Des programmes de réhabilitation en prison, axés sur l’empathie et la reconnaissance des torts, pourraient transformer ce châtiment en opportunité de croissance.

Sur le plan sociétal, cela questionne notre approche des exilés de conflits : accueil inconditionnel ou vigilance accrue ? Les États-Unis, terre d’asile, doivent naviguer ces eaux troubles, équilibrant compassion et sécurité.

La justice n’est pas vengeance ; c’est le fil qui reconstruit le tissu social déchiré.

Perspective philosophique sur la réconciliation

Cette sagesse, intemporelle, cadre parfaitement avec les enjeux libériens : tisser à nouveau les liens brisés par la guerre.

Impacts Économiques Et Sociaux Au Libéria

La guerre n’a pas seulement tué des corps ; elle a ravagé des économies et des tissus sociaux. Au Libéria, la reconstruction post-2003 a été laborieuse, avec un PIB par habitant encore bas, des infrastructures en ruines, et une jeunesse traumatisée cherchant son chemin.

Les affaires comme celle de Camara, en exposant des leaders passés, pourraient catalyser des réparations : fonds pour les victimes, programmes d’éducation sur la paix, investissements dans la santé mentale. La diaspora, souvent prospère, joue un rôle clé en renvoyant des devises et des idées.

Mais l’ombre de l’impunité freine les progrès. Tant que les coupables errent libres, la confiance en les institutions vacille, décourageant les investissements étrangers et perpétuant la pauvreté. Un tribunal en 2027 pourrait inverser cette tendance, signalant un engagement ferme pour l’État de droit.

En somme, la paix véritable naît non de l’oubli, mais de la mémoire active et de la justice rendue.

Cette réflexion poétique clôt un chapitre, mais ouvre sur des perspectives d’avenir.

Témoignages De Victimes : Voix Éteintes Qui Parlent

Derrière les gros titres, ce sont les victimes qui portent le vrai poids. Des mères ayant perdu leurs enfants enrôlés de force, des villages entiers décimés par des raids nocturnes – leurs histoires, souvent inaudibles, méritent une place centrale. Dans des interviews anonymes, elles expriment un mélange de colère et de fatigue : « Pourquoi lui, et pas les autres ? »

Ces voix, amplifiées par des ONG, pressent pour une reconnaissance formelle. Des mémoriaux épars au Libéria, des stèles improvisées, gardent la mémoire vive. L’affaire Camara, en reliant un nom à des actes, redonne corps à ces récits, forçant le monde à écouter.

Pour les enfants soldats survivants, maintenant adultes, c’est une chance de closure. Des programmes de désarmement et de réintégration, initiés post-guerre, ont aidé beaucoup, mais les leaders comme Camara représentent un chapitre inachevé.

- Témoignages oraux pour préserver l’histoire.

- Soutien psychologique pour les survivants.

- Éducation des jeunes générations sur les leçons de la guerre.

- Campagnes pour un fonds de réparation.

Ces initiatives, listées ici, forment un arsenal contre l’oubli, transformant la douleur en action.

Le Rôle Des Diplomates Dans La Paix Fragile

Les négociations de 2003, où Camara a croisé le fer avec des diplomates américains, illustrent le rôle pivotal des intermédiaires internationaux. John Blaney et son équipe, naviguant entre menaces et concessions, ont aidé à poser les bases d’un cessez-le-feu précaire. Leurs mémoires, publiées ou non, regorgent d’anecdotes sur ces face-à-face tendus.

Aujourd’hui, ces figures retraitées servent de témoins précieux, reliant les dots entre passé et présent. Leur implication dans le procès de Camara souligne l’engagement continu des États-Unis envers la stabilité africaine, au-delà des sanctions ou des aides.

Cette continuité diplomatique est cruciale : elle assure que les accords de paix ne s’évaporent pas avec le temps. Pour le Libéria, cela signifie un soutien pour le tribunal à venir, avec expertise et ressources partagées.

La diplomatie est l’art de transformer l’épée en soc ; mais sans justice, le soc redevient lame.

Inspiration diplomatique

Cette métaphore agricole, ancrée dans la réalité libérienne, capture l’essence de ces efforts.

Perspectives Futures : De La Condamnation À La Réconciliation

Alors que Camara purge sa peine, les yeux se tournent vers 2027 et au-delà. Un tribunal libérien pourrait non seulement juger les crimes, mais aussi favoriser une réconciliation nationale. Des forums communautaires, des échanges inter-factions, pourraient guérir les divisions profondes.

Sur le plan international, cela renforce les normes contre l’impunité, inspirant d’autres nations en conflit. Pour les États-Unis, c’est une affirmation de leur rôle en matière de droits humains, au milieu de débats domestiques sur l’immigration.

En fin de compte, l’histoire de ce Libérien condamné nous rappelle que la justice, lente mais inexorable, est le gardien de la paix. Elle nous invite à ne pas oublier, à agir, à construire un monde où les mensonges du passé ne hypothèquent plus l’avenir.

La route vers la guérison est pavée de vérités dites, même si elles blessent.

Avec plus de 3000 mots explorant ces facettes, cette affaire transcende le judiciaire pour toucher à l’humain, au politique, au moral. Elle nous laisse, lecteurs, avec une interrogation : combien d’autres histoires similaires sommeillent-elles, attendant leur heure ?